本身是從事相關領域的

手癢來回答一下

若有錯誤煩請指教

目前台灣在醫學放射領域

各大地區醫院大多都已數位化

牙科部分,目前數位化的潮流也一直很熱

所以往後要看到需要沖洗的X光片應該會越來越少

回樓主的問題

牙科的X光片有可能是不需沖洗的

可能是該牙科已數位化

直接轉成數位化影像

也可能如某樓所講的

直接用藥水沖洗

因片子小,故沖洗速度也快

一般胸部X光 (我們一般稱為常規X光,以與一些特殊攝影區別)

感光元件的大小其實就是跟傳統X光片一樣大

目前最普遍的尺寸有 14吋X17吋 及 17吋X17吋

數位化醫學放射所用的感光元件就原理上

目前主要有四種:

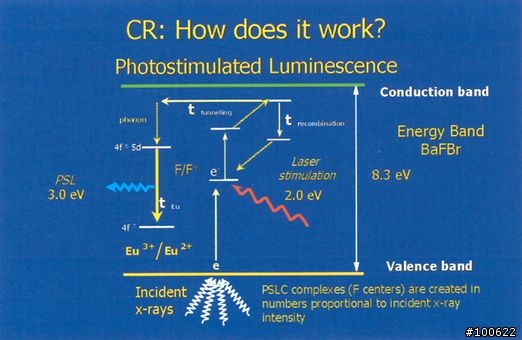

1. CR Computed Radiography

這是最早的X光數位化的方式 (非將傳統X光片掃描成電子檔)

它是將X光片匣中的傳統X光片改用CR影像板直接取代

因CR影像板的成分內有BaFBr

當受到光源激發後

會使其電子能階躍遷至激發態

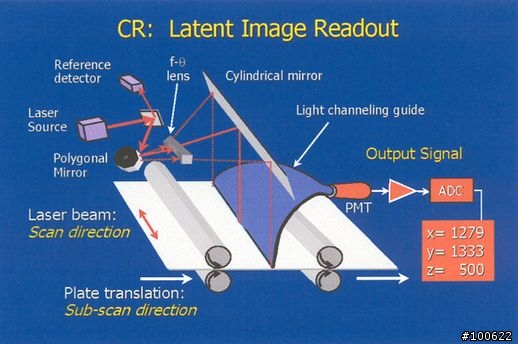

而後我們再利用CR讀片機

使用雷射光束逐行掃描CR影像板

當受激發的電子受到雷射光後

會再躍遷到傳導帶

但因不穩定而後又會回到基態

此時就會放出可見光讓CR讀片機讀取

CR讀片機會利用光電倍增管(PMT)將此可見光轉成電子訊號

借用課堂的簡報:

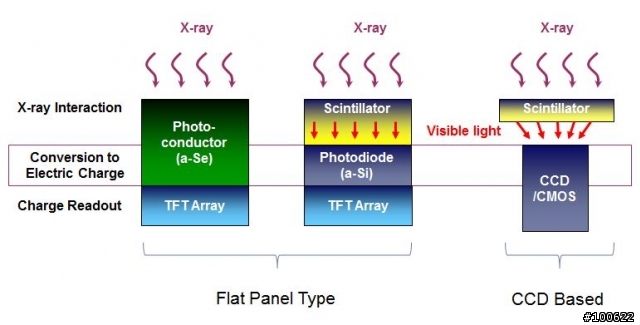

2. DR Digital Radiography - CCD Based

第二種之後就是真的數位化X光了 (CR只能稱電腦化X光)

下圖是其機頭的圖

X光進入機頭後

首先會經過閃爍晶體層(Scintillator)

目前較常用的閃爍晶體有 CsI(Tl) 以及Gd2O2S:Tb (俗稱GOS)

這層閃爍晶體會將X光轉換為可見光

(如同CR般,利用X光激發閃爍晶體使其放出可見光

但因成分差別,CR的影像板其電子能階躍遷後可持續頗長的時間

且須額外雷射光再度激發使其放出可見光

一般的閃爍晶體其能階躍遷後僅能持續數ms即釋放能量)

轉成可見光後就可用一般光學來處理

而這裡就是用CCD來將可見光轉成電子訊號

因這種系統體積龐大

加上CCD本身很怕X光照射

且有解析度上的問題

所以這種系統算是早期或是低階系統在使用的

目前台灣部分大多都改用後面這兩種

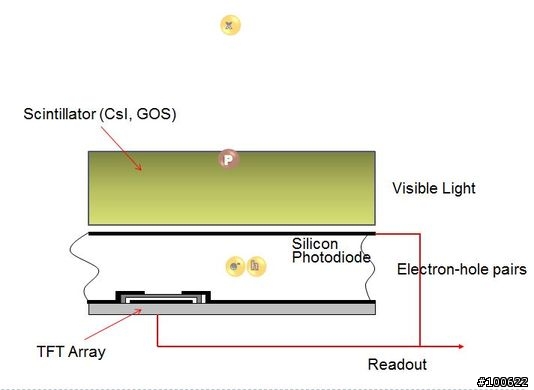

3. DR Digital Radiography - Indirect Conversion Flat Panel

第三種就是所謂的間接轉換式平板數位X光系統

是目前醫學X光的主流

其原理為將X光經由閃爍晶體層轉成可見光

再經由以amorphous-Silicon組成的轉換層

將可見光轉換成電子電洞對

(光子將電子游離以形成電子電洞)

之後再以TFT array來讀取訊號

這種系統就是俗稱的非晶矽平板

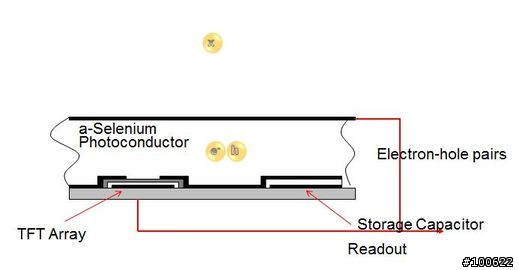

4. DR Digital Radiography - Direct Conversion Flat Panel

第四種是直接轉換式平板數位X光系統

在技術上算是比較新的東西

這種系統不像其他系統

是屬於純粹的X光轉換

它的感光元件與第三種很像

差別是在沒有閃爍晶體層以及轉換層為amorphous-Selenium

因轉換層的特性

它可以將X光直接轉成電子電洞對

再經由TFT array讀取為電子訊號

這種系統就是俗稱的非晶硒平板

這種系統因為直接處理X光

比較不會有需要經過閃爍晶體層轉換

而導致影像解析度等的品質下降問題

下圖是後三種DR系統成像原理部分的比較圖

因為直接處理X光在技術上以及成本上有不少難度

所以以往大多都是將X光轉換成可見光

再利用一般的光學系統來處理

所以洗老師分享的幾個鏡頭應該都是利用於X光成像中後端的光學系統中

PS.

傳統X光底片其實跟一般攝影用的底片是一樣的

其主要成分為Silver Halide(鹵素與銀離子的化合物)

傳統X光底片的感光範圍大概在可見光綠光的範圍 (因為閃爍晶體所放的光大概在此範圍)

所以X光暗房的光線大多都是用紅色光的

以上為憑著印象打的

若有錯誤煩請指教

謝謝