貓還沈浸在『能去這一趟真是太好了』的喜悅與滿足中

但這幾天看了許多先進BLOG的感想與新聞網站的深入報導與官網相關網頁,

經常會有『原來是這樣』的新發現以及『當初怎麼沒想到要問這個』的遺憾,

當時腦筋一片空白只顧著拍照的貓,著實錯失許多進一步從開發者口中探問VAIO秘密的機會

經過這一段時間的沉澱與整理思緒,現在才開始寫心得好像有點晚,

但貓還是想把蒐集到的訊息與感想分享出來。

以下落落長的心得,有勞看倌耐著性子閱讀了

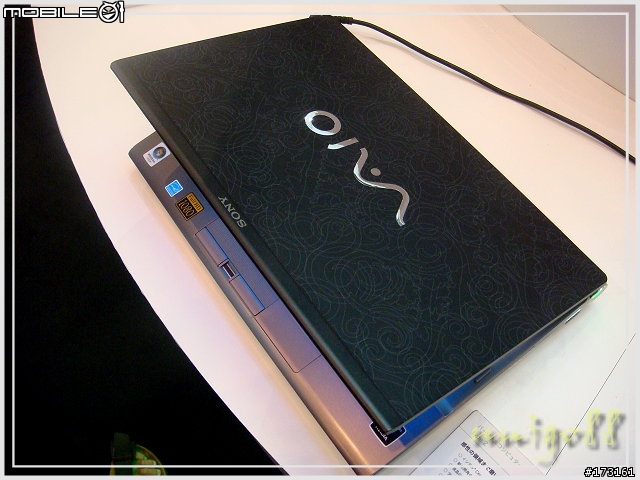

就先從最令人震撼的Z系列開始吧

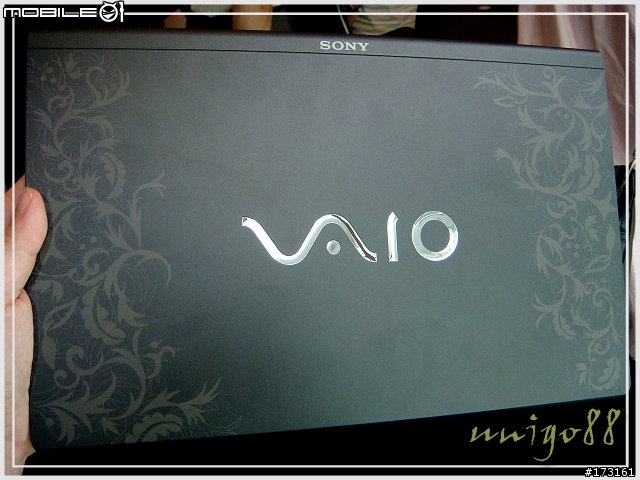

(圖:純黑上蓋的Z70B)

(圖:搭配的AC Adapter是沿續SZ系列所使用的VGP-AC19V25)

話說S系列是VAIO第二章(由紫入黑)時期的主力機種,

13.3吋的新面板與2kg以下機體(1.89kg)為當時的VAIO開拓了一個全新的戰線,

介於14.1吋與12.1吋間的新產品,也是兼顧效能與行動力的指標。

S系列在日本從第一代市售機S70B出到末代市售機S55B/S,

撐了一年半,過渡兩個世代的平台,勉強也可以說是出了六代吧。

而接棒的SZ系列一樣不負期待,

並且以LED背光面板、碳纖維上蓋、新平台小主板、雙顯卡、更長的使用時間、

更完整的輸出入介面與19mm鍵寬/3mm鍵程全尺寸鍵盤等特色,再度吸引眾人的目光。

SZ系列在日本同樣風光地延續兩個平台共六個世代,渡過一年半的時光。

VAIO長年以來帶給人『勇於創新』形象,可是創新不一定會賣錢,一個弄不好就只剩技術宣示的美名。

然而這個分寸從S系列到SZ系列一直都拿捏得很好,

儘管很多讓人眼睛一亮的特色像是LED背光、碳纖維上蓋、小主板等,都是之前TX系列所開創的新技術。

但SZ系列也不是光坐享其成作為TX的延伸放大,因為,若是沒有獨到之處也不可能延續六代之久

Z系列,同樣向2006年底與2007年中藝驚四座的G系列與TZ系列取經,

不一樣的是,揉入更多屬於Z系列自己的創意。

不過創意一多成本就高,Z系列最高與最低規格價差之大也是前所未有,

但基本規格的定價與當時初代SZ系列是一樣的,

由此可見即將開啟的VAIO第三章,似乎創新的成分又多了一些,亦或是更集中了一些。

Z系列交棒後是否能延續VAIO一貫的光榮傳統,抑或是成長為一個新的分支獨立出來,

尚在未定之天,但以這次突破的力道如此讓人耳目一新,接下來的發展真讓人期待

2008年初開始,SZ的體積重量不斷受到挑戰,不含光碟機的Macbook Air姑且不提,

同為13.3吋內建光碟機的敵對產品陸續問市,雖然用的是低電壓版的CPU,

但還是提醒了VAIO,消費者對於輕薄上的需求。

在7/15美國發表詳細規格前,notebookreview.com流出的消息就讓全世界的VAIO FANS開始騷動了,

光看規格就讓人如此興奮,還是兩年來頭一遭(TZ規格流出來時是反而罵翻了

),

),上Centrino2並不讓人意外,但看到重量貓馬上就跳起來了(去找德文字典

)

)1.49kg含電池(日版市售機Z70B為1.45kg)!總算是等到了!

(意外的是歐洲到本文發表為止都還沒出Z系列)

為了等Centrino2發表這個主因,Z系列到現在才送上這份驚喜,

若能深刻了解研發團隊的苦心與堅持,粉絲的怨氣或許就煙消雲散了吧

(圖:已往SZ的Fn+E退片功能,在Z系列上演變成獨立退片鈕)

(圖:將其中一個USB拉到左側,化解不少人的怨念)

(圖:獨立的SD卡插槽,總算從VGP-MCA20A的惡夢中脫出)

Z系列的單SSD版重僅1.35kg,重量足足較末代SZ少了近23%,也就是約400g。

如果是需要每天背著走,能少1g都是無比貴重,但Z可是直接送上400g的大禮!

實際拿起來如何呢?雖然VAIO Experience Meeting會場裡只提供SSD RAID版跟2.5吋硬碟版讓人賞玩,

但初次拿到還是會很驚訝吧,只比TZ重一點而已,沒什麼真實感。

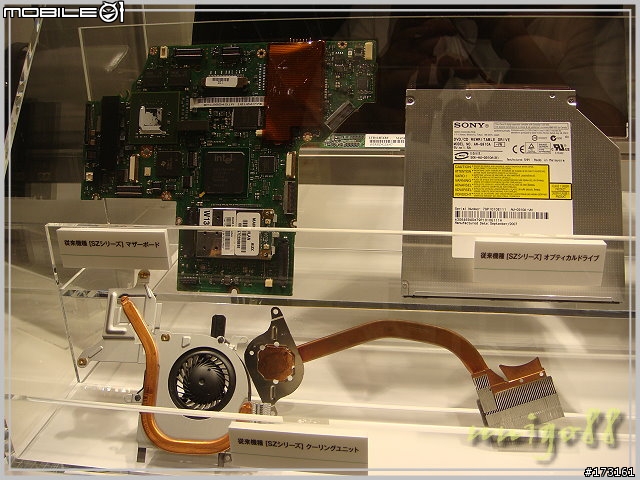

能這麼輕,除了主機板縮小40%外,上蓋底板均使用碳纖維材質少25g,面板輕量化40g,

特殊無上殼+蜂巢狀底殼光碟機少50g,高效靜音減噪扇葉風扇也貢獻了40g,

這樣一點一滴累積起來,才有這樣的成就。

ITMEDIA的REVIEW副標甚至用『VAIO的X300 KILLER是怪物嗎?』來形容Z系列。

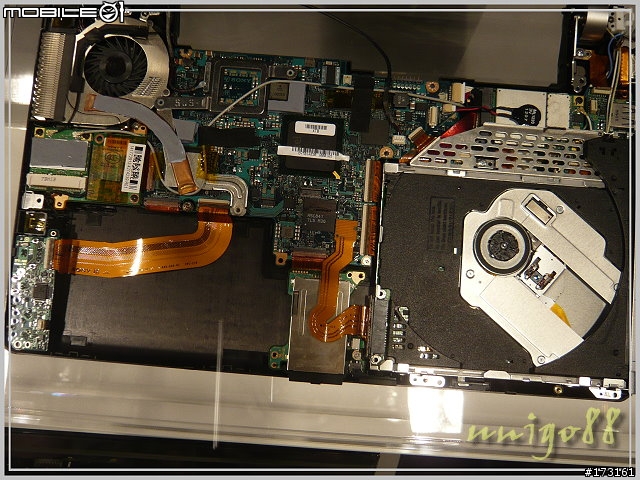

(圖:SZ系列時期的內部零件)

(圖:Z系列在減重上實在是錙珠必較)

輕量化的另一個影子功臣是電池,新電池BPS12/BPL12較SZ的BPS9/BPL9更輕、容量更大,

使用時間也大幅延長60%,但這個就是SSD與新平台的貢獻了。

當然13.1吋面板讓表面積縮小10%,在重量上的貢獻度也是功不可沒,

縮小表面積的代價,就是眾人所垢病的機身厚度問題

例如縮小主機板面積,記憶體擴充槽就是用疊的,而非原本SZ主機板的平面配置。

這個厚度還有另外的原因,Z系列捨棄X300、RX1的7mm光碟機模組不用,仍然沿用9.5mm模組,

可以理解是為了放進BD不得不然的犧牲,因為現階段最薄的BD也只有9.5mm。

(圖:就算使用9.5mm模組,也要拔掉上蓋,在底殼挖洞,儘可能地減輕重量,還不能影響到機構強度)

說到BD,上次賣了個關子提到為何Z系列訂製版選SSD就不能搭BD,

這點貓在VAIO Experience Meeting會場直接請教了非常性格的SonyStyle副社長,

副社長長篇大論地回答了這個問題,原因非常的鳥

因為現在已經有單面雙層的50GB藍光片,扣掉還原磁區跟龐大的VISTA系統,

剩下的空間根本不夠放BD的光碟影像檔,為了怕聽錯,也怕對副社長造次

,

,貓跑到了另一台Z展示區問了旁邊的女社員同樣的問題,女社員知道貓是外國人,

改用淺顯易懂的方式重新講了一次這個很鳥的理由後,

貓質疑:『這個問題只要選128GB版本就可以解決了吧,何況還有其他方式可以擴充容量…』

小姐也很客氣地說:『雖然是這樣沒錯,但是公司有其他考量…BALABALA』

貓又問:『為何不考慮BD-ROM的選項呢?既然內建HDMI輸出,當BD PLAYER總可以吧!』

小姐回答:『現階段還沒有這樣的零件,或許下一季…BALABALA』

貓雖想繼續追問下去,但環顧周圍發現只剩貓還厚著臉皮逗留在場內,

只好在全體人員排排站,一起鞠躬歡送的排場下很不好意思地離開

總之,內建大容量SSD同時搭配藍光的超級攻頂版,在這一季暫時是無法實現了

(圖:內建藍光的Z系列)

講完重量,再來談談Z系列的強度。

這麼輕的機器一定會有人擔心它到底堅固不堅固?

(圖:這塊小膠墊可是內建LED背光面板機型的必要配備)

Z系列通過開機時72cm關機時90cm落地測試,(但未通過多面落地測試)

也做過加壓震動、單點加壓、意外衝擊、溫度特性與螢幕開關等嚴酷使用情境測試,

還做過上蓋闔上時單手抓持光碟機側所導致的凹陷程度測試。

(注意:通過以上測試不代表有人損保固

)

)會這麼有信心,是因為上蓋跟TZ一樣,從原來SZ的5層碳纖維積層板進化為6層,

厚度雖然只有5mm,但耐折曲力可是超越G系列跟TZ系列,

加上跟G/TZ系列同樣採用碳纖維底板,而且是成形難度更高的二邊折曲。

(圖:所謂的二次折曲是從側面看底面的直線折了兩次)

實際從各個角度觀察Z系列底板,折曲的構形有許多處,

這在鎂鋁合金成形技術先進的現在看起來不算什麼了不起的事,難的是碳纖維並不是這麼容易折曲的材質。

以前SZ的機身底殼得靠左右兩塊側板構成,而今Z系列拿掉側板,直接用一整片碳纖維複合板成形。

由此可見VAIO長期在碳纖維材質上貫注多少心力。

(圖:櫥窗中的設計草稿與機構模型的背面)

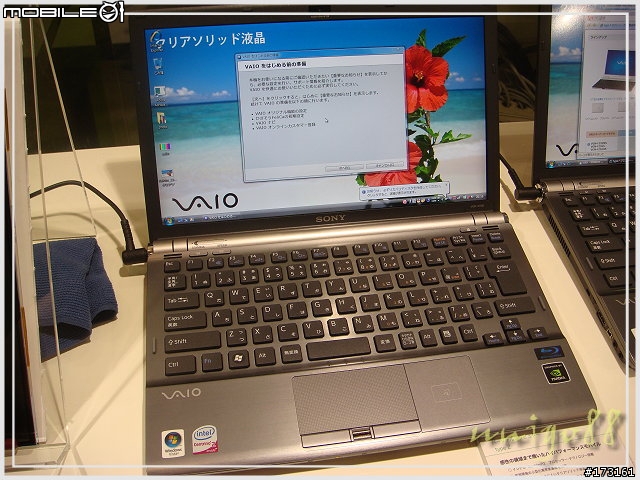

另外一個最讓人擔心的部位就是螢幕了。Z系列採用的新螢幕叫做『CLEAR SOLID』,

如同字面上說的,表面做了抗磨耗處理,有一定程度的防刮能力。

(G系列的抗磨耗能力是用5H鉛筆以500g力道拖過不留刮痕,Z系列是4H)

CLEAR SOLID的另一個特色是抗反光能力,鏡面螢幕的優點是高亮度高對比顏色鮮豔,

觀賞影片與瀏覽照片效果比霧面螢幕好,缺點就是反光強容易讓眼睛疲勞。

CLEAR SOLID強調在保留高亮度高對比優點的前提下,還能進一步解決亮度這個問題帶來的困擾。

貓在現場實際看過的感想是,反光確實比原來的CLEAR BLACK改善許多,

但要如何證明呢?ITMEDIA倒是做了一個很有趣的實驗,

就是用手電筒分別去照射CLEAR SOLID跟CLEAR BLACK,結果CLEAR BLACK上面有完整的手電筒影像,

但CLEAR SOLID上就是一團暈開的光團,直接把光線擴散掉了,真神奇

貓在當下只想到檢測斑馬紋…事後才發現照片左下方也有反射會場燈具的光暈。

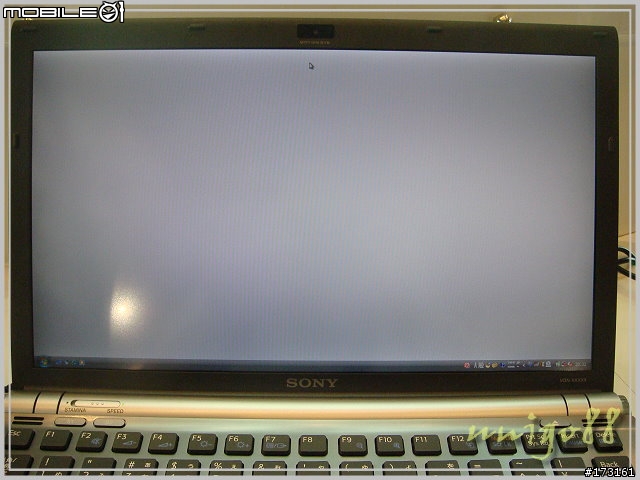

(圖:桌布改成全白,看看有沒有斑馬紋)

新螢幕的另一個特色叫『Rich Color』,號稱在U`V`色度圖中可以達到NTSC 100%的廣色域。

要深入了解這個數值的意義,可能要研究基本色彩學、影像訊號傳輸編碼與顯示器色域,貓對這方沒有研究XD

但我們可以知道末代SZ的數值是50%,即便是會把視覺胃口養刁的TZ也只有72%,

之前號稱與BRAVIA比肩的FZ更只達到90%。

雖然照片拍不出感覺,但實際看起來,在紅藍綠三原色上的表現確實印象深刻。

廣視角的優點也依然健在,無論從上下左右去看都能看的清楚。

(圖:實際看起來可是比照片美多了)

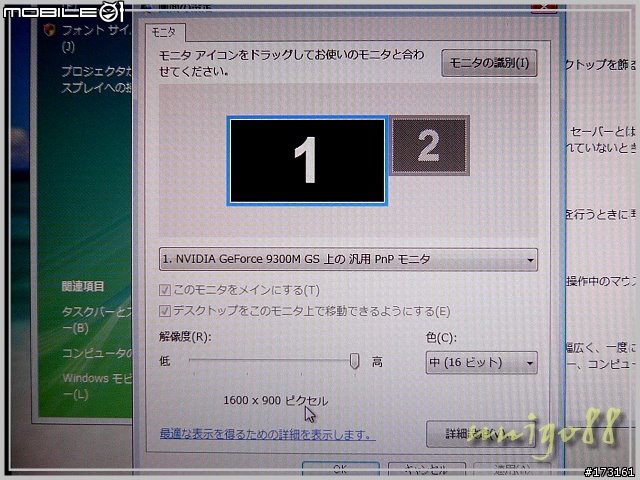

另一個向TZ看齊的地方是解析度,Z的基本規格跟TZ一樣16︰9化變成1366x768,

高階規格可以選擇1600x900的版本,有些人會擔心字太小眼睛太辛苦,但實際上並沒有那麼誇張,

反而可以感受到高解析度帶來的便利,可以同時開很多視窗提昇工作效率。

這個是有數據可以佐證的,1366x768面板的點距跟12.1吋寬螢幕1280x800解析度面板是相同的0.212mm,

也就是說,如果可以接受東芝RX1(R500),那1366x768的解析度就沒有問題;

Z系列1600x900面板的點距則是跟TZ是一樣的0.181mm,

如果TZ也可以用得很愉快的話,就不需擔心Z系列的高階面板了。

附帶一提,Z系列的13.1吋面板比SZ的還寬3.2mm,但整個機身寬度比SZ卻少了1mm,這可是機構設計的另一個巧思。

(圖:解析度 1600x900,有圖有真相)

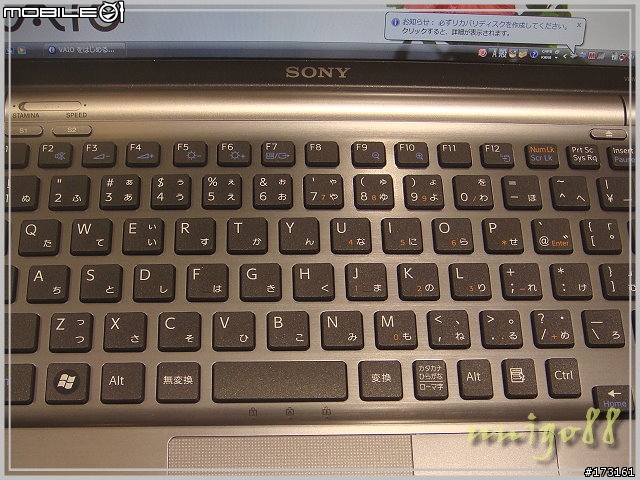

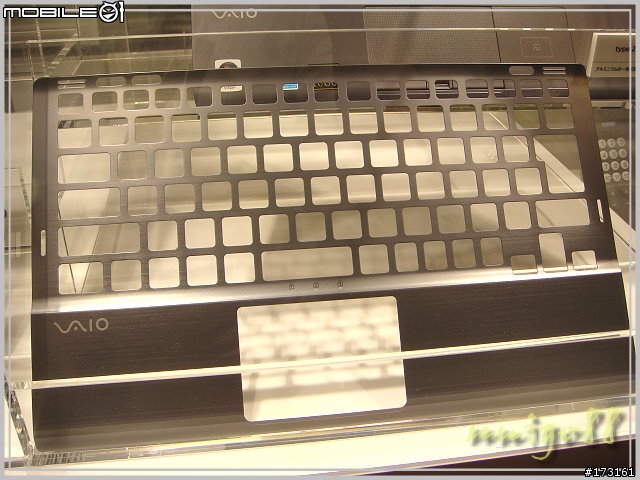

順著螢幕下來,另一個受矚目的焦點就是鍵盤。

本季新機幾乎可說是完全TZ化地採用了俗稱巧克力鍵盤的設計,官方的正式名稱是『Isolation Keyboard』。

將SZ時代褒貶不一的鍵盤改成這種設計應該也是爭議不斷。

之前SZ的鍵盤經常被批評打起來太軟,事實上在第五代後有換料件做了改善,

但還是不及Z的優秀,新的鍵盤設計維持SZ系列的19mm鍵寬並確保了2.5mm的鍵程。

之所以這樣稱讚是因為打起來相當有回饋力道,

原因副社長也特別強調了一番,鍵盤與置手區不僅一體成形,還用了60個接點結合在一起。

此外採用自G系列一路進化的靜音墊材,

連續打字時不會製造太大的噪音干擾他人,適合在有寧靜需求的環境使用。

另外也繼G系列後採用了雷射刻印,不必擔心手汗掉字問題。

分離式鍵盤設計還有一個好處,長指甲的女性使用者不需擔心打個字就把按鍵摳起來。

另一個好處是比較不容易進塵。

(圖:Isolation Keyboard)

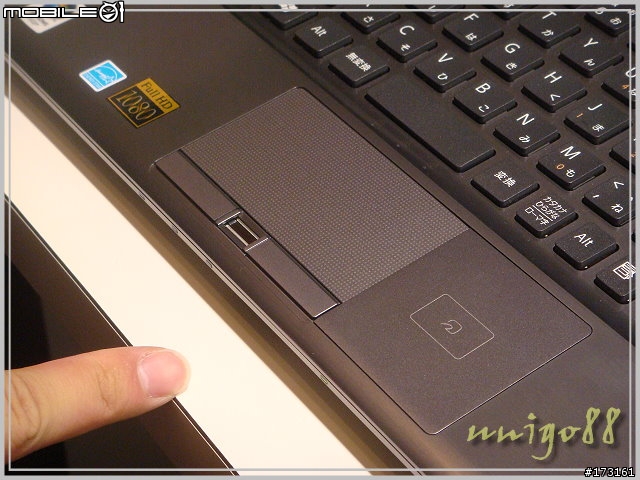

鍵盤下面的觸控板也做大了,回到跟TX一樣的小點點設計(板面整齊地佈滿了小點),

操控性很不錯,不會有停滯感,細長的左右鍵按起來要多用一點力,好處是不會左右晃動。

(圖:放大的觸控板。右方是感應式讀卡機,限日本國內使用,海外機種是不會多出這塊的)

跟SZ不同,Z系列置手區的鋁板不是單獨一個機構,而是直接跟鍵盤面連在一起做成一片。

用鋁合金做整片置手區,就材料上來說不是個好主意,因為鋁合金其實不夠輕。

但研發團隊堅持置手區要用鋁陽極處理,

鍵盤面則要做出髮絲紋質感,

加上想要置手區隆起到鍵盤面的陷落美感與置手時的穩定依托感,這樣的堅持根本就是自找苦吃。

其實早在TZ系列時便有這樣的嘗試,但以當時的技術還做不到,現在總算在Z系列上開花結果。

(TZ系列是置手區延伸到鍵盤面的整片機殼,

Z系列是一體成形置手區+鍵盤面這片鋁合金下還有一片中殼,中殼的上緣就是電源柱的上面板了)

研發團隊用1/4SIZE的試作品不斷測試,終於做出滿意的弧度與漂亮的邊角。

這個前厚後薄的設計還有一個好處,就是硬碟的溫度不易傳達到手上,這個問題在SZ上曾被抱怨過。

(圖:一體成形的置手區結構,要能做成這樣可是下了極大工夫)

置手區與螢幕的中間,就是經典的電源轉軸圓柱設計了。

將電池、電源鍵、電源輸入集中在一條線上的這個圓柱設計,

不僅增進了手持時的握持感,全系列地採用也為VAIO多了一個辨識特徵。

祖母綠光電源的復活從TZ系列起就讓人目眩神迷,

但Z系列不是只有單純的繼承而已,還加入了不一樣的元素,

在電源鍵所在的金屬內圈與機身外圈間有淡淡的綠光透出(待機時是橘光),從正面也可以看到

(圖:誘人的小綠燈)

(圖:正面也看得見的綠光)

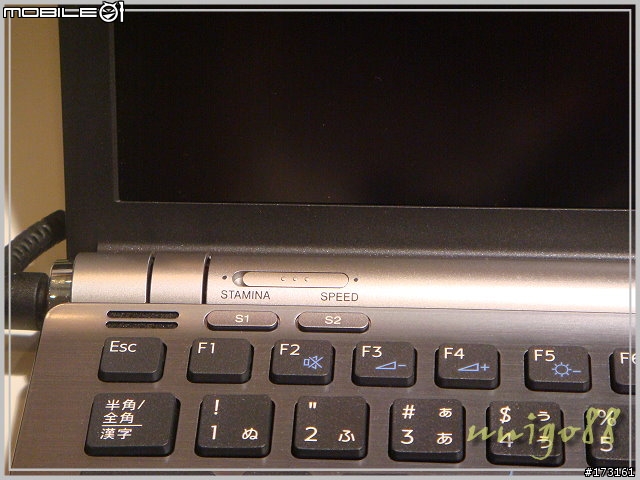

這個圓柱的左側有著SZ系列的靈魂~雙顯卡切換開關。

(圖:顯示模式切換裝置與可自行定義的S功能鍵)

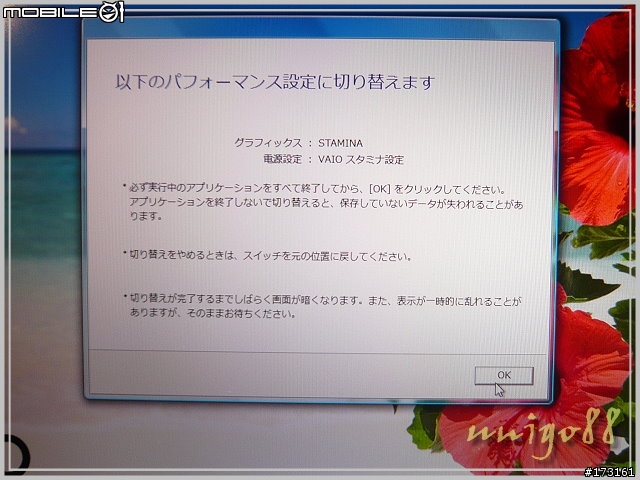

Z系列雙顯卡切換的進化可是讓人感動到想流眼淚,為什麼呢?

因為再也不用重開機了

從SPEED切換到STAMINA只會出現確認視窗,依指示關掉其他程式後點一下OK,畫面黑一下就切過去了(體感約10秒),

同時也會將電源管理模式切換到VAIO最大電池電力模式,比起從前得重新開機大費周章才能切換,真是一大恩賜。

(圖:SPEED與STAMINA之間切換,不必重開機)

研發團隊輕描淡寫地說是取得了INTEL跟微軟的協力,才完成了這個稱為『Dynamic Hybrid Graphics』的新功能。

VAIO雖然不能神化,但這種為使用者體貼著想的心意,確實令人折服。

不過就因為是靠微軟的協力,這個神奇功能只在VISTA下有作用,降XP後還是得重開機才能切換顯示模式。

而SPEED模式下的GeForce 9300M GS雖然數字上讓人不滿,

但選配高解析度面板的256MB專用顯示記憶體版本,官方宣稱效能是之前SZ用GeForce 8400M GS的兩倍。

不過ITMEDIA跑3DMark06的3D Mark分數卻不漂亮,

256MB專用記憶體版本+4GB記憶體的SPEED/STAMINA分數是2265/1125,

128MB專用記憶體版本+2GB記憶體的SPEED/STAMINA分數是1639/964,

跟桌上型PC用顯卡的Radeon HD 3450或GeForce 8400 GS差不多等級。

(圖:硬碟版SPEED模式跑出來的WEI分數)

講到效能,就直接來看核心部份吧。

Z系列大膽的採用了目前仍處於高價的DDR3 1066MHz記憶體,而非價格親民的DDR2 800MHz記憶體。

理由非常簡單:不能犧牲效能。

使用與CPU同時脈的DDR3 1066MHz,不僅能發揮CPU實力,提升記憶體頻寬,還能收省電之效。

為求效能,Z系列採用的是一般電壓版CPU。

Intel這次發表新處理器中有三款低耗電版本,不同於其他系列的新機,

Z系列自選版的CPU選項是三款低耗電CPU一款正常版,其中9開頭的處理器L2是6MB,8開頭是3MB。

一般都會追求省電與效能的平衡而挑選低耗電中最高時脈的P9500吧,

其實這款CPU也是應SONY要求才出現的。

但這裡有個地方要注意,T開頭處理器因發熱量較高,

所以散熱機構跟P開頭版用的有些不同,姑且不論拆機自行升級的可行性,

如果未來有這個打算,最好是現在先攻頂

關於風扇,之前提到比前代少了40g,隨著主機板的縮小,面積也較SZ用風扇縮小了40%,但散熱效率卻提升了57%。

不過VAIO一向對安靜度不容妥協,所以同時在扇葉加入間隔構形,

讓上下流入的空氣能順暢通過風扇,增加散熱效率,同時抑制聽起來不舒服的風切聲。

這個風切聲抑制對策說起來容易,實際做起來得進消音室用音響攝影機定位音源,

再分析頻率找出峰值,進一步找出改善氣流走向降低峰值的方法。

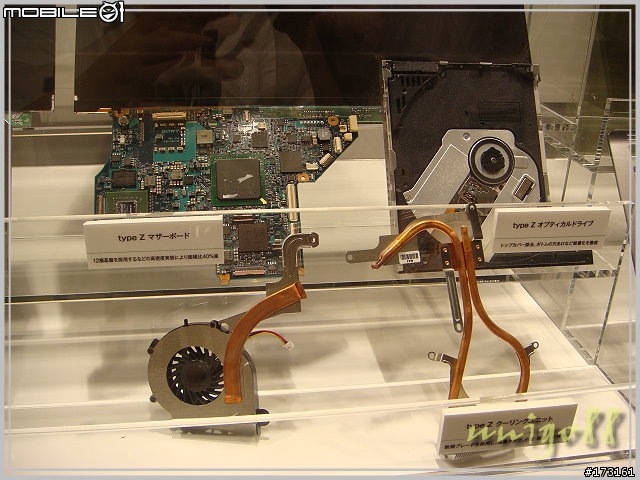

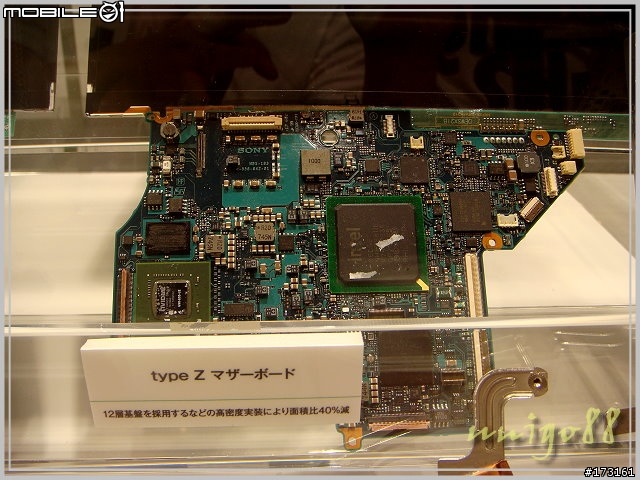

VAIO微縮化技術有多少斤兩,看這次的超迷你主機板就知道了。

主機板有多輕?僅48~50g。要怎樣才能做到呢?

用12層高密度基板,以CAD軟體做出大概後,再以5微米為單位手工微調7500條訊號線。

這就是累積G/TZ系列培植的Know-how,統合企劃設計製造於一處的VAIO大本營長野TECH可怕的地方

(圖:Z系列的迷你主機板)

(圖:主機板在機身中實際所佔用的面積)

將企劃/設計/製造放在同一地點最方便的就是,『問題可以很快地修正』。

即使問題到了製造階段才被發現,也可以馬上打回設計階段修正重來。

例如主機板的固定孔位,只要裝上機體後落地測試沒過,

就改變孔位再進行測試,直到決定孔位為止,同時進行的還有硬碟配置位置決定測試。

另外還師法G系列的構造,將硬碟用緩衝材四角固定在框架上,讓硬碟浮空。

讓落地時的衝擊不會直接傳遞到硬碟上,但因為堅持效能放棄使用1.8"硬碟的緣故,

所以要通過72cm落下測試,緩衝材的抗衝擊力就必須超越G系列。

其實怕衝擊的話直接選擇SSD版本就可以解決問題了,還可以同時減少100g的重量,何樂不為?

就算多加一顆組成陣列也才多43g而已

至於這SSD值不值得,一直都是可以討論的問題。

雖然Z系列加購這顆SSD的價格比起其他品牌不算便宜,

但若是以單購價來比,VAIO的加價或許還可以說是佛心來著

這顆用的可是SLC而不是低價的MLC,

目前市面上看到的最大容量就是64GB,實測速度至少都有7K320的1.5~2倍,

加上SSD跑RAID 0的效果非常單純,就是1+1=2。

ITMEDIA用PCMark 05測的結果很嚇人,

SSD RAID在SPEED/STAMINA的HDD分數是21285/20889,

5400轉硬碟版的分數是4376/4620,

3.5吋萬轉硬碟的分數也不過約1萬分。

PCMark05 HDD相關測試的數據有3項表現幾乎是硬碟版的10倍。CrystalDiskMark 2.1.5b測得的數據也是SSD RAID得到壓倒性的勝利。

所以SSD RAID到底有沒有價值,就看有沒有這個需求囉。

要注意的是,VAIO用的是無外殼的裸裝版+特殊固定框架,SSD版跟硬碟版的排線也不一樣。

不過效能的背面就是熱度跟耗電,根據ITMEDIA的實際測試,

Z系列傑出的散熱機構可以讓大部分人手接觸位置在高效運作狀態保持在體溫以下,但排熱口附近可就會上衝到50度上下了。T9600版在高負荷狀下的高轉速風扇聲雖然不至於難聽,但還是聽的到風扇聲。

而最重要的電池使用時間,以Windows Media Player 11全螢幕撥放640×480/10Mbps的影片,

搭配標準電池,SPEED下設高效能、亮度9/9,STAMINA下設VAIO最大電池電力、亮度設5/9,

T9600+SSD RAID0的SPEED/STAMINA使用時間是2小時5分/3小時14分,

P9500+5400轉硬碟的SPEED/STAMINA使用時間是2小時16分/3小時46分,

離官方宣稱的7.5-11小時有很大的距離,當然ITMEDIA測試的基準比官方的JEITA 1.0嚴苛多了。

在軟體方面,大致上維持夏季配置,但介面上做了許多革新,

也有個很棒的新軟體叫VAIO Presentation Support,

但跟其他新機有許多重合之處,為避免其他新機介紹篇幅太過單薄,所以就先不介紹了。

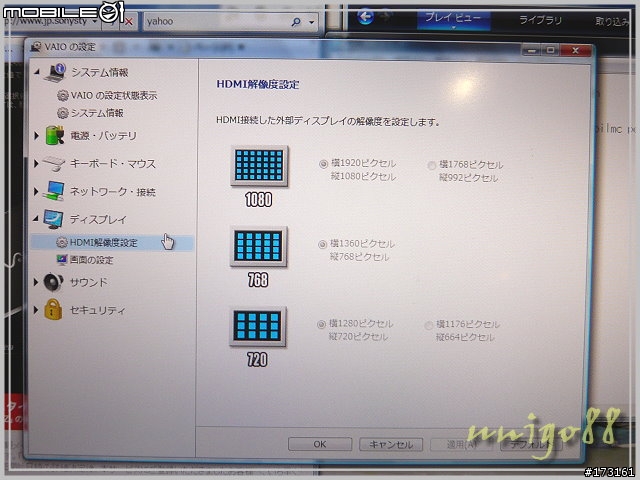

(圖:HDMI輸出機種必備小工具的新面貌)

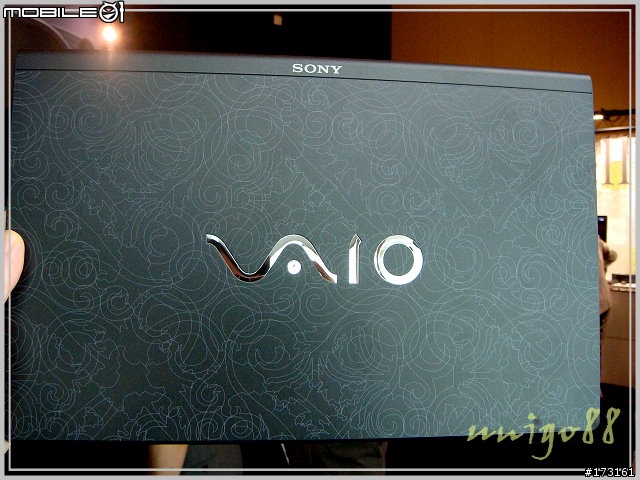

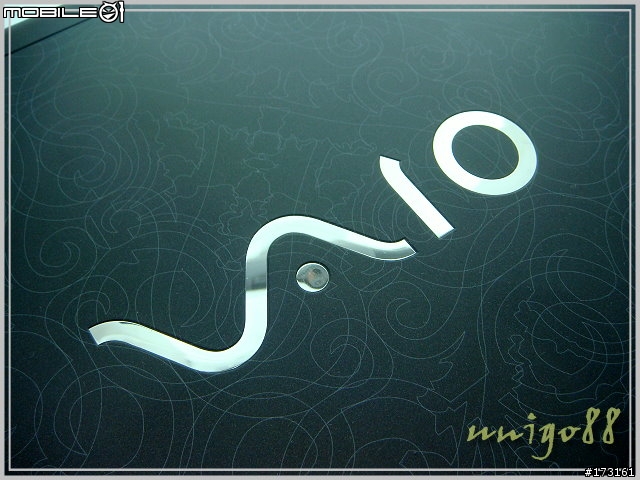

接下來談談訂製版。

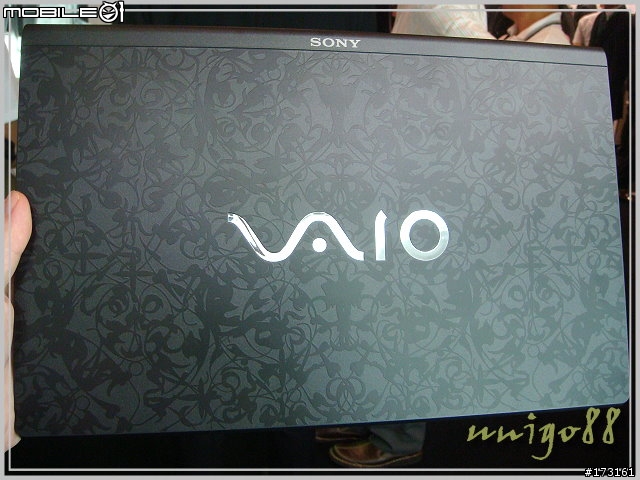

除了提供攻頂規格外,另外推出三款結合藝術與自然風情的限定花紋。

原廠對每款花紋的描述可是相當詩情畫意,可惜以貓拙劣文辭很難完整表達

(植物花園-綠色植物與倒影搖曳生姿,交織出纖細的層次印象)

下面這款花紋和捷克聖維特大教堂(St. Vitus Cathedral)的金色之窗挺神似的呢。

(哥德式藤蔓-發想自中世紀歐洲建築的鐵柵欄上,帶有花草圖勝的紋飾)

纖景心林以心型來處理森林植物的線條,頗有一番風情。

(纖景心林-纖細線條重疊交錯,演繹出優雅與成熟品味的森林風景)

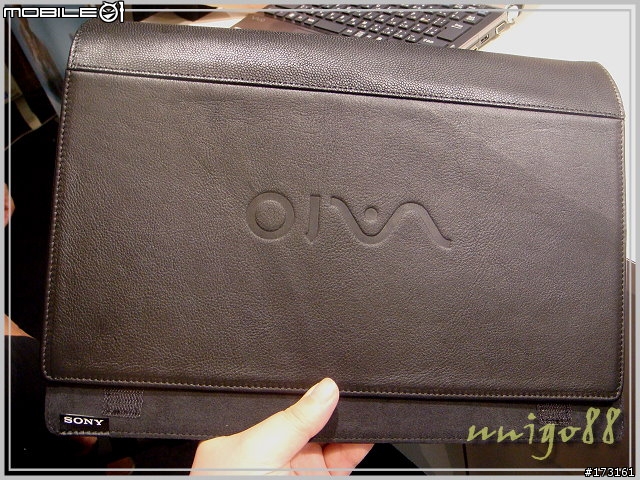

既然Z系列來勢洶洶,專屬配件當然是少不了的。

Z系列專用硬式攜行包VGP-CKZ1與真皮包VGP-CKZ2。

真皮包釦環部位和TZ用真皮包有一些不同。

類似皮帶的釦環設計或許是別有用心,抑或是Cost Down?總之貓還是比較喜歡TZ皮套上的磁釦。

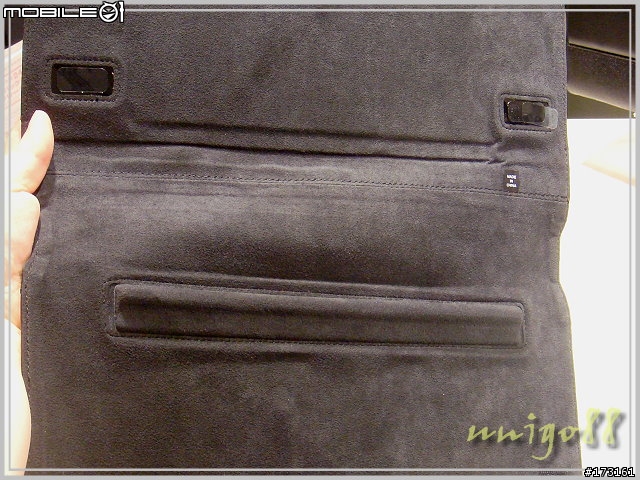

Z系列專用真皮書套-VGP-CVZ1。

內部特地配合Z系列電池部位的曲線作成突起狀,讓書套與機身能更緊密貼合。

Z系列專用軟包-VGP-CP22。

其實整個看下來,就知道Z系列開發團隊的『一個都不能少』意念有多執著,

建築大師密斯‧凡德羅說:「上帝就在細節裡」(God is in the details),

貓可以說,VAIO感動FANS的核心精神『永不妥協』依然健在。

儘管低價電腦大行其道,VAIO為了繼續生存或許也免不了隨波逐流,

但貓想借用一句廣告詞:『人的能量決定NB的力量!』

即使真有叫作VAIO的低價電腦,那也會是非常VAIO的電腦

~全.文.完~

相關文章︰

VAIO Experience Meeting - 新機體驗會

與 VAIO 新機的初次接觸 - type S (SR)篇