其實在不遠的國家-日本東京都下,就是全世界目前第二長的公路隧道『日本東京都首都高速道路中央環狀新宿線山手隧道』簡稱『山手隧道』,總長 18.2 公里,透過 Wikipedia 的資料比對之下,甚至還比台灣的雪山隧道還長!重點是『125c.c.以上即可行駛』

日本人對生命有多重視,相信大家應該有目共睹,任何的交通設計或者規則,無非都是希望確保人民用路安全,並維持人民『行』的權利,所以對於這樣長的地下隧道,日本在設計時也有考量到針對汽機車使用要如何更安全更舒適,每一百公尺就有的隧道監視系統、每 350 公尺就有逃生出口,隧道頂部更可承受攝氏 1200 度的耐熱材質,以及能夠淨化內部懸浮微粒達 80% 的過濾設備,通氣系統高於地面 45 公尺,讓廢氣能夠增高排放位置散去,種種設計都是為人民安全而生。

山手隧道大約是從池袋附近出發開始算,直到位於大井的出口,總長就是 18.2 公里整,入口處雖然可以看得到汽車的標誌,這點蘇花改的隧道口學得蠻像的,不過從入口進入之後,就會看到另一番不同的說法。

入口處的收費閘門口分為兩,一邊是 ETC 電子收費系統,左側的則是人工收費與 ETC 混合的系統,在中央收費亭的上方清楚看到針對不同車種的收費標準,輕。二輪指的是日本特有 K-CAR (排氣量小於 660c.c. 的汽車)與 125 c.c.以上的機車,也就是這條 18.2 公里不間斷的隧道可以騎機車!

騎進隧道內,只要跟著車流調整時速,並遵照右駕國家的慢車靠左快車靠右車速分流政策,就算只是騎台機車進去,一點都沒有違和感,那會不會很難呼吸?會不會很熱?在台灣有騎過隧道的車友們,應該都對於剛騎進去涼爽,中段會熱,離出口越近會越涼快這件事情很有印象吧?這段隧道騎起來的感覺也是很雷同,熱是會有的,這也是機車本來就與汽車不同的地方,差別只是隧道可以變換車道,讓車流能夠更快疏通,而不是到處都是雙白線,當個先禁國家,再說,大多數的汽車都不會造氧。

- 快車靠右

- 慢車靠左

道路的最終目的,就是讓人能夠安全的從甲地到乙地,若是有安全的道路,相信大多數人都不會明知山有虎,偏往虎山行吧?尤其當今天話題回到蘇花公路上,每天通勤來往此處有多少用路人?山路蜿蜒不只是挑戰,更危險的是坍方與落石,蘇花改有隧道的情況下,不就可以提供最弱勢的族群更安全的道路行駛?若要以機車危險作為理由禁駛,那麼更該想想危險的是機車,還是騎機車的人?反之若是禁止危險駕駛人進入,照這個政策分化了用路人族群,那又會有多少汽車駕駛人不得進入呢?

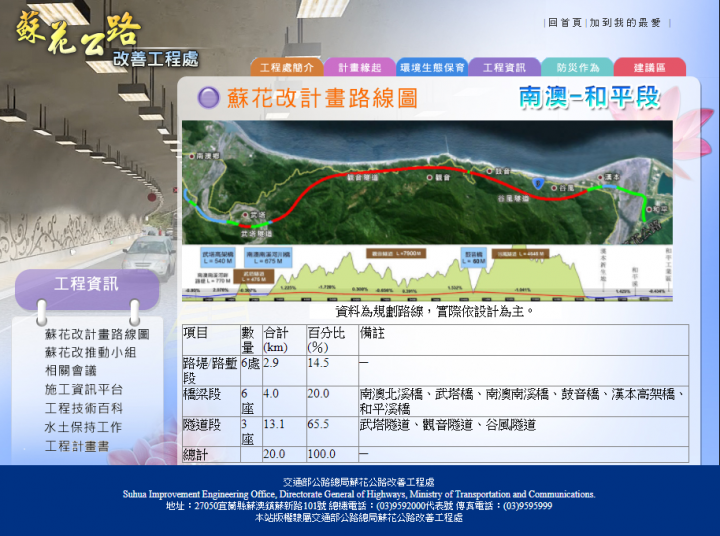

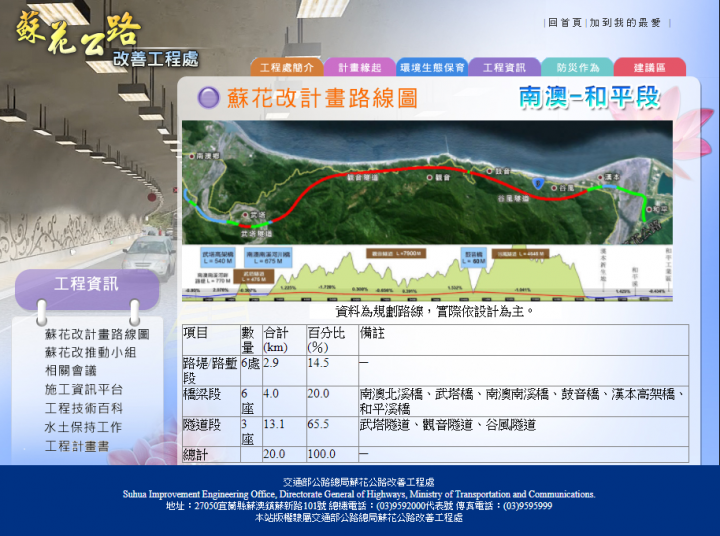

- 蘇澳~東澳段

- 南澳~和平段

- 和中~大清水段

當然,日本的用路狀況也與台灣有不同之處,但不妨也可以從日本的各項交通措施作為借鏡,讓台灣的交通更完善,畢竟就事故率來說,向好的國家好的地方看齊,才是改善交通的不二法則。( P.S.小編行駛 18.2 公里隧道真的沒有背氧氣筒啊啊啊... )

,沒想到長隧道騎起來比想像中安全很多啊!

,沒想到長隧道騎起來比想像中安全很多啊!