瑞士信貸銀行(CreditSuisse)發表報告指出,台灣民眾於2016年的人均財富為17萬2800美元(新台幣554萬元),在亞太大多數國家的水準之上,與西歐水準相同。

瑞信昨天發表全球財富報告,其中在台灣於2000年至2016年間,成人的個人財富成長了59%,由16萬2200美元增加到現有水準。

中產階級不是用薪水多少來衡量的,而是以財富的存量

資產達到平均值以上才算是中產階級

台灣人均資產554萬元 大多是房地產+股票

如果一家有3口人 ,那麼你家至少要有1500萬元淨資產才能算中產階級

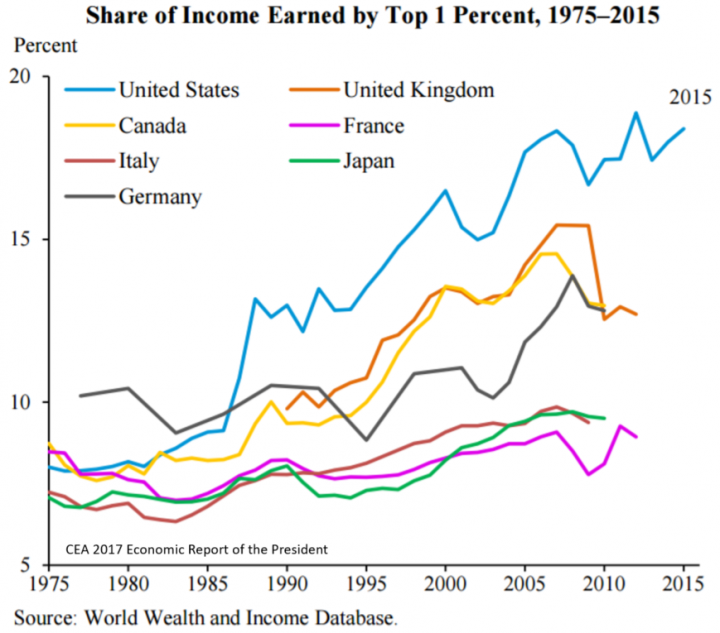

已美國的數據來說,在美國前1%的人口壟斷全國25%的資產,他們是平均值的25倍

前10%的人口壟斷了社會50%財富,他們是平均值的5倍左右

中間的40%人口稱為中產階級,大約佔有社會40%財富,他們財富約=平均值

剩下的50%社會總人口是月光族一毛資產都沒有,他們佔據全國一半的人口

他們僅有的資產就是幾台電視機 ,幾千美元的存款,或是一些冰箱家電這類

如果你生在一個中產階級家庭,假設你繼承了一棟數百萬~千萬元的房子,自然就會對未來充滿希望

或者是因為,你住在自己家裡的房子每月不用繳房租的,那麼你會比較容易存到錢

因為房租佔薪資的比例大約是30%,也就是假設你一個月賺2.5萬~3萬 那麼你的房租約是8000元,

如果是雙薪家庭那麼可能是1.5萬房租左右

但是如果你住在家裡或繼承房子的可以讓你節省30%的薪水,這些錢可以拿去投資,有房的人會比較容易存到錢

假設大學畢業後30~40年的時間差距,每個月都多存8000元,40年下來現金流的累積可觀,

如果22K薪水 30%給房租 +30%吃用 你能存下的錢就更少了,基本上每月都是月光族

這就會造成社會財富的階級世襲,如同第一次世界大戰以前的貴族社會一樣

那麼為什麼這種差異沒有在過去的社會(你父母和爺爺那代人)體現出來呢?

為什麼上一代人會有一種觀念認為靠自己努力就一定會取得成功的樂觀精神?

主要原因在於第一、二次世界大戰和30年代大蕭條重新分配了財富

和戰後嬰兒潮+戰後重建,人口成長率高成長+經濟成長率高成長,這個總財富的餅是在擴大的

因此貧富差距並不會惡化,繼承財富佔社會總財富存量微乎其微,大部分都是新增出來的

但是到了低經濟成長率的時代,自然上一代累積下來的財富存量就非常可觀

舉個例子,不論你一個月薪水是2萬或是6萬,如果你沒有從你父母那裏繼承到任何東西

那麼你脫貧的機率是微乎其微的,舉例來說如果你努力考上好大學畢業後22歲一個月薪水3萬

那麼你家裡沒有任何東西給你依靠,並且欠下幾十萬的就學貸款,那麼扣掉房租+就學貸款你根本幾乎存不到什麼錢

而靠繼承了一棟房子或是父母幫助給予初始資金創業的人就不同

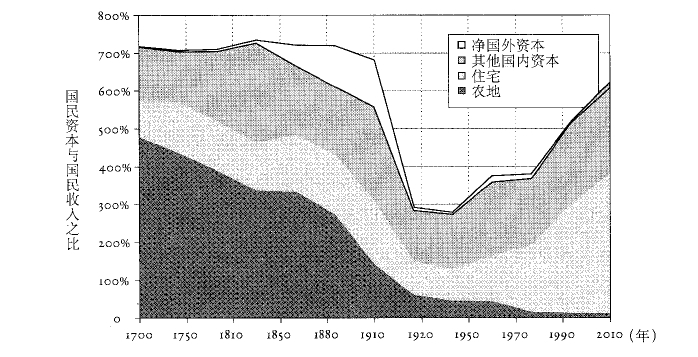

以下是財富存量相對於國民總收入的變化,法國經濟學家皮凱提的資料

在一戰前的貴族社會財富主要是依靠繼承財富而不是依靠自己努力而取得,當時的資產/收入比約是GDP的700%

這也是書中簡‧奧斯汀和巴爾札克那個貴族社會,一小群食利者靠繼承資產活一輩子,1%人口壟斷了社會50%財富存量

而那個年代只有1%的貴族和99%的貧農根本不存在「中產階級」

一戰、和大消條二戰、和戰後嬰兒潮+戰後重建的高速經濟成長,導致了社會財富重新分配

二戰後當時社會財富存量只有GDP的300%左右

現在又回到二戰以前德水準了600%以上了,我計算台灣的財富存量,如果伊現在人均財富554萬台幣擁有量計算

台灣這個值是GDP的765%,而如果以國民所得來衡量約是800%

因此雖然在所得收入分配方面(吉尼系數0.3)台灣屬於收入中低貧富差距的社會

但是在財富存量方面的資產所有權分配方面台灣是極度不平等

在來一個問題是,如果單純依靠繼承一輩子不用工作需要多少財富存量?

首先就以最低標準1個月22K來說 一年大約需要26.4萬

如果資產收益率是5%,那麼26.4萬/0.05=528萬

也就是說528萬的資產大約就是,一個月能領2.2萬的利息、房租、股息 等等不需要勞動就能取得的資本收益率

也就是22K領到死,就算你20歲到90歲都不工作也有22K,那麼你能算是中產階級了

如果你工作取得3萬的薪水+22K那麼你就有5萬2,而剩下50%的人口每個月都是月光族,永遠在惡性循環中

在版上最近還有人問他一個月賺6萬或10萬算是中產階級媽?

我得答案是,中產階級不應該是以收入來衡量的,而是以財富存量來衡量的

只要你能一輩子不用工作也能有穩定每月22K收入,大約是500萬那麼你就能達成中產階級的標準

而其他50%人口沒有從父母那裏繼承到500萬的資產你永遠是貧困階級可能性就很大

以上是社會前1%人口佔社會總財富的存量,許多國家現在上升到20~25%的比例了,台灣更大

因為台灣的房價被人高估,在2018年台灣房價可能會泡沫化,看看葉倫會如何升息吧?是否真的加息7次

也會影響到泡沫的時間點