se3p wrote:

尤其在台灣的氛圍

如果你開車看不起騎機車的人

會有一堆人圍剿你

但是如果你騎機車看不起開車的人

卻會有人跟著一起批評汽車

看法很有趣 形容也很貼切

在台灣開車的人 不管大卡車公車垃圾車還是一般小轎車

誰沒有經歷過騎機車的時期

甚至許多人是同時擁有汽機車的

我認為並沒有2輪4輪對立的問題

只有對個案看法角度不同

至於台北大眾運輸發達摩托車還是那麼多

我覺得是因為摩托車依舊是最方便的交通工具

停車問題

台北許多地區機車停車位一樣一位難求

但是通常亂停車並不會有人偷拍檢舉

塞車問題

機車的先天優勢就是鑽車縫

即使不安全的情況也要鑽

因為台灣的司法是同情弱者

即使機車違規情況下 其他車輛也必須避免衝撞

所以許多開車的人都必須讓著機車

安全問題

台灣人最重視安全了

這幾年台灣人在核能食品空汙豬瘟問題是絕不妥協

但是在水土保持建築結構火災違建的安全問題是可以妥協的

交通事故死亡數字居高不下也不許政府祭出改革措施

網路上說摩托車不安全的人會被圍剿...

海峡上空 wrote:

我GOOGLE過一些答案,

最多觀點是:台北不好停車,氣候不下雪,適合摩托車。

停車方面,世界各國的大城市都存在,像香港,東京,新加坡這些城市的擁擠程度相比台北有過之而無不及,但他們的摩托車比例遠遠沒有台北的高。

氣候方面,香港,新加坡也不會下雪,很多發達城市都不下雪,甚至有些下雨的機率都比台北低。

所以這兩個原因我認為都不是很充分,何況下雨或者烈日底下騎車絕對不是一個好體驗呀,所以發文問問大家。

我想了解台灣/台北的

1、車價如何?希望有朋友發一些比較常用的家用車車價看看。

2、用車成本(保險、油價之類),比如新加坡,他們為了限制汽車過量,用車成本聽說非常高。

3、政府是否鼓勵使用摩托車,限制汽車?比如買摩托車有補助,買汽車沒有。

4、道路等市政規劃是不是會制約汽車市場的發展?

我是對岸人,所以想了解一下,謝謝大家。

...(恕刪)

您不像對岸人

首先說明

台北市人口266萬,的家戶數是105萬 ,一戶平均是不到3個人。機車是95萬輛, 是平均90%的家庭都有一輛機車

汽車較少, 大約83萬輛,平均79%的家庭都有汽車。

如果您聽到有人家裏沒車?那麼這個數字是來自統計中 10-20% 的家庭。

如同蒙古,一望無際的大草原, 家家戶戶都有一匹馬來當交通工具

荷蘭羊角村,門口都是運河,出去就是湖泊,家家戶戶都有至少一艘小船

美國佛羅里達州Spruce Creek,前身是空軍村,每戶都擁有至少一架螺旋槳飛機

北歐拉普蘭的薩米人,冰天雪地, 家家戶戶都養麋鹿來拖車

這是使用那一種交通載具的問題?

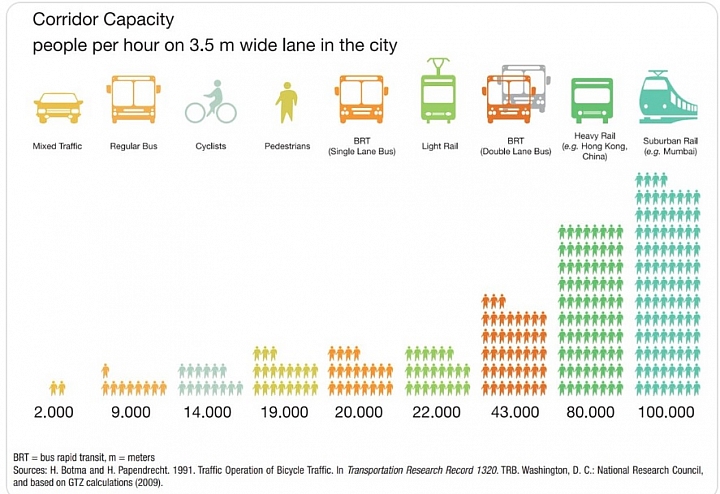

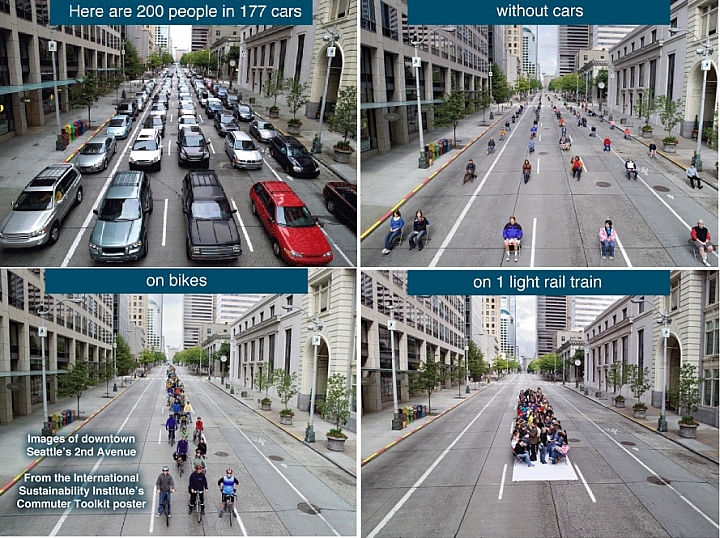

1991年, 德國明思特市政府出版了一張海報, 相同的60個路人,當載具不同時, 佔用的道路面積不同

60個人駕駛60台小汽車,佔滿整個巷道 , 這個空間只能有60位局處首長專車就滿了!

但是一台汽車佔用的道路面積,卻可以停小市民的5台機車,或10台腳踏車,或42台折疊式腳踏車

但這60個人,只要一台公車或1/2的一個捷運車廂, 就能全部載走

但是,"變換載具" 的核心精神是轉乘, 必需要有一個Park+Ride(P+R)轉乘, 做載具置換

道路設計及其提供的功能為何? 是以運送人為目地, 還是提供汽機車跑來跑去為目地?

是提供"人"流動(人流)? 還是供"汽機車"流動(車流)?

是運送人? 還是運送車輛?

捷運/公車/小汽車/機車/自行車都是載具, 這不過是那一種載具優先的問題 !

道路空間有限

在那一種載具優先次序確定之後, 才能安排出路權的優先次序

不同的載具佔用道路面積不同, “Passenger Car Equivalent Factors” PCE

機車和汽車的運輸能力(多少人)是不同的, 一輛汽車頂多載5人, 同樣的道路面積卻能容納5台機車,可載10人,是兩倍

機車的載送能力相當於公車

在東南亞國家,如果沒有機車? 交通運輸要怎麼辦 ? 幸虧有機車

日本會下雪,不利於機車, 可是日本有輕自動車K-car,佔有全體乘用車40%的市場, 同樣是因為 PCE

再回想一下30年前的北京, 只有一條繞城牆的地鐵, 還是毛子老大哥幫忙蓋的, 路面上沒幾台黑頭車,全都是雙節公車和騎單車,交通也不成問題 。汽車越來越多後才變成問題

如圖,是小汽車塞在一起,把車抽走(交通載具置換), 換成行人/自行車還有很大的空間

廈門/ 廣州又為何選擇公車捷運BRT系統為城市運輸的骨幹?

薩爾斯堡雙節電力公車

Lyon 的雙節電公車

日本廣島全都是路面電車撐起全市的運輸

法國的Caen 膠輪的導輪輕軌guided light transit' (GLT) system, 可以爬13度的坡

在巴黎, 大運量的RER, 還是雙層車箱

如圖, 德國鐵路雙層通勤車箱

H-bahn 的老始祖 , Wuppertaler Schwebebahn, 有百年以上的歷史, 全部是鋼構的支架懸空,很長的路段都是在河流上方,不必徵收土地 。

總是要考量選擇那一種載具? 不是先入為主, 就是這樣, 其它交通載具都不是個東西?

捷運只是Trunk軸線 , 必須要有配合的 公車/機車/自行車 的feeder幅射/分流出去, 才能組成路網 , 必須要"轉乘"

一定蓋捷運嗎? 在台灣那是當然, 土地開發到那裏, 捷運就會開到那裏?

不過, 殷鑑不遠

當年同樣有不少人反對木柵線,現在都改口了, 民國77-78年在蓋的時候, 政大當年有沒有反對?居民有沒有反對?

查一下當時的聯合報

捷運系統木柵段 居民反對聲浪高 1987/06/10

《本報訊》

台北市中運量捷運系統南段(動物園至和平東路底車站)路線可能「被迫」改採軍功坑案。

捷運工程局企圖說服柵美居民,同意該局擬訂的「木柵路案」,但歷經三次的說明會,居民反對聲浪一次比一次高,昨日在景美的說明會,幾乎演出「全武行」。

名為木柵線? 最終路線反而繞過木柵市區? 直接往動物園??

現在呢? 反悔了, 反而要求捷運增加路線進入木柵市區, 進入政大?

有點像當年的"吳淞鐵路"。原本是中國第一條營運的鐵路。1876年由英國商人建造。當地人卻認為火車影響地方安寧,阻礙農作物及禽畜生長,破壞祖墳風水。還有一名行人被火車軋死。通車十六個月後,清朝官員簽約訂立《收買吳淞鐵路條款》10條, 以二十八萬五千兩白銀買回, 丟棄到台灣澎湖海邊銹爛。

在拆除後二十年,即1898年重建,更名為「淞滬鐵路」

美國呢?

通用汽車電車陰謀(General Motors streetcar conspiracy)

是美國流傳的都市傳說。由美國政府檢察官Bradford Snell所提出。1974年Snell在美國參議院公聽會上所作的證言形成的陰謀論。

陰謀論指稱在1930年代,通用汽車、泛世通輪胎及加州標準石油等企業聯合買下了一間叫全國城市幹線(National City Lines, NCL)的運輸公司,並透過NCL逐漸買下全美各主要城市的有軌電車,然後拆除,以公共汽車取代。

接著透過減班、停駛路線、只汰舊而不換新等策略逐漸消滅全美各地的大眾運輸系統,迫使民眾沒有其它選擇,只能選擇自己駕駛私人轎車及使用高速公路,有利於通用汽車及旗下輪胎廠, 並最終演變成今日美國公共運輸系統極端落後不發達的局面。

美國曾經擁有世界上最大的鐵路網絡。鐵路在美國經濟社會發展十分重要。從1810-1850年工業革命時期到1850-1890年新殖民地開拓時期,鐵路均扮演了不可替代的作用。現在卻全都是小汽車,淪為大眾運輸非常落後的國家 ?

台灣同樣有這種迷思,一味迷信當時最新潮的, 廢棄捨去其它的交通工具, 一定要等到多年之後, 才會又重新找回原本就有的東西?

眾里尋他千百度,驀然回首,那人卻在,燈火闌珊處。

所以很多國外城市規劃專家,也認為東南亞國家大量的機車, 其實是節省道路空間。有利於交通。

但是,東南亞國家一旦有錢了, 就開始買車, 於是馬路就塞爆了

開發國家反而是走回頭路, 回頭騎自行車, 搭公車/輕軌

這是荷蘭國家博物館,自行車道直接穿過

這是Amsterdam-Zuid車站 的前方地下道(自行車地下道),這是火車/捷運/輕軌共構 的車站

自行車的地下車道, 它有台灣大賣場常見的"電動斜坡道",自行車由地下搭電梯上來

台灣在日本時代, 有許多台糖的小火車路網, 當年如果保留,更新軌道及車輛, 就會有足夠的路網

新加坡/人口561.2 萬,大約是台北市+新北市;但小汽車比台北市還要少, 約50幾萬輛

新加坡面積只有718平方公里左右, 比台北市面積約為271平方公里大, 但是比新北市面積約為2053平方公里小很多,約大台北地區的三分之一。

新加坡很小,容納不了這麼多車, 買車除了車價, 還要買擁車證COE, 在20年前, 隨便一台小車,例如 Nissa March, 都要台幣百萬以上。 現在據說一台汽車是 11萬新幣(約新台幣240萬元)

2018年2月起,新加坡宣佈不再增加汽車和機車核配數量,打算讓新車(包括中小型汽車、大型豪華車、摩托車三種)市場年成長率從目前的0.25%;直接降到零。

官方資料指出,目前道路已占新加坡全島12%的土地面積,往後擴大道路網絡的可能性非常有限。

2011~2016年,新加坡的中小型車從59萬輛減至55萬輛,減幅只有6.7%。而且從統計局的數據也發現,擁有汽車的家庭比例從2003年的35.4%,悄悄攀升至2013年的42.1%。

新加坡ERP"進城電子道路收費", 是由世界銀行的推薦。

其道路收費的理論基礎, 來自於1988年諾貝爾獎經濟學得主Maurice Allais莫里斯 阿萊斯及運輸經濟學家Gabriel Roth加布里埃爾·所推廣的"差別定價"

根據TomTom導航2017初公布的排行榜,新加坡的塞車率只是全球第55名,它卻在做進城管制。

台灣有3個城市擠入前25名,依序是台南市第9名、高雄市第20名、台北市第24名。塞車遠勝新加坡

台北市長是直接說,內湖交通沒救了 ! 對策呢? 他是說再加蓋新的捷運 !

海峡上空 wrote:

1、車價如何?希望有朋友發一些比較常用的家用車車價看看。

2、用車成本(保險、油價之類),比如新加坡,他們為了限制汽車過量,用車成本聽說非常高。

3、政府是否鼓勵使用摩托車,限制汽車?比如買摩托車有補助,買汽車沒有。

4、道路等市政規劃是不是會制約汽車市場的發展?

...(恕刪)

1.車價價差很大吧!

2.看什麼廠牌?差異很大, 如果是中期的雷諾進口汽車? 四大天王一壞, 修車的錢都夠再買一台Toyota了

3.看不出政策有鼓勵使用摩托車,限制汽車?台灣都是自由發展! 不是由政府擬訂政策,是反過來的,是民間遊說立法委員,遊說政府去形成政策 。有, 電動機車有補助

如果沒有誘因,大眾運輸也沒比較便宜, 也沒有更方便! 要讓機車族放棄機車, 很難

4.看不出政策在那?也就是排出路權的優先次序?那一種載具優先? 不知道? 沒有像新加坡那種抑制汽車/機車,沒有,因為台灣很自由!

海峡上空 wrote:

1、車價如何?希望有朋友發一些比較常用的家用車車價看看。...(恕刪)

2019年主要(基本上也差不多全包了)國產車(或者按你們那的說法,合資車,含本地組裝和進口車型)車價(萬元)

(以下車價不含上牌跟保險......不過話說回來這兩個不算進去也沒差,因為都是固定的(前者是固定的,後者強制保險的部分是固定的,商業險則因人而異))

(純進口廠牌姑且先不列入,所以VW、奧迪、雙B、鈴木、馬自達,以及還存在的歐系品牌不列入.....已經消失在市場上多年的歐系和美系品牌....我不想提起....會想哭)

Toyota Yaris 1.5(廣汽致炫):59-70

Toyota Sienta 1.5&1.8:65-86

Toyota Corolla Altis 1.8(一汽卡罗拉):66-80

Toyota Auris 2.0:84-89

Toyota C-HR 1.2:85-104

Toyota RAV4 2.0 & 2.5 & 2.5混動(一汽榮放):85-139

Toyota Camry 2.0 & 2.5 & 2.5混動(廣汽凯美瑞):85-140

Nissan March 1.5(東風瑪馳):54-59

Nissan Livina 1.6(東風骊威):60-67

Nissan Tiida 5D 1.6(東風骐达):66-91

Nissan Sentra 1.8(東風陽光):72-80

Mitsubishi Colt Plus 1.5:57-63

Mitsubishi Zinger 2.4:64-75

Mitsubishi Grand Lancer 1.8:67-79

Mitsubishi Outlander 2.4&PHEV(廣汽欧蓝德):95-199(汽油版頂配109,然後PHEV 199)

Honda City 1.5(廣汽锋范):63-67

Honda Fit 1.5(廣汽飞度):66-69

Honda HR-V 1.5:75-85

Honda CR-V 1.8:103-113

Honda Odyssey 2.4(廣汽奥德赛):144-169

(PS 這是本田全系了....對,就這樣(攤手))

Ford Escort 1.5(長安福睿斯):58-68(順帶一提,我個人覺得拿這款車來做比較很合適....因為全世界只有海峽兩岸有賣這款車,而且零件應該共用蠻多的....畢竟是你們那先上市好段時間,我們這裡才引進的)

Ford Fiesta 1.5 & 1.0(嘉年華):

Ford Focus 5D 1.6 & 1.5(長安福克斯):68-90

Ford Focus 4D 1.6 & 1.5(長安福克斯):70-80

Ford Mondeo 2.0(長安蒙迪欧):126(只有一個款式)

Ford Kuga 1.5 & 2.0(長安翼虎):86-114

Ford EcoSport 1.5 & 1.0(長安翼搏):70-80

Ford Tourneo Custom 2.0(江鈴途睿欧):147-165

Hyundai Elantra 1.6(北京领动):60-88

Hyundai Tucson 2.0 & 1.6(北京途胜):83-114

Hyundai Kona 1.6:89-99

Hyundai Santa Fe 2.4 & 2.2(北京胜达):103-149

Hyundai Grand Starex 2.5(H-1辉翼):138-156

Hyundai Ioniq 1.6:102

(然後....再怎麼說也是我們這搞出來的牌子(而且還保有一定銷量),所以還是列出來了)

Luxgen S3 1.6(锐3):56-69

Luxgen S5 Turbo ECO Hyper 1.8(纳5):66-87

Luxgen U5 1.6:66-80

Luxgen U6 1.8 & 2.0(优6):78-102

Luxgen M7 Turbo ECO Hyper 2.2(大7 MPV):87-130

Luxgen U7 Turbo ECO Hyper 2.2:97-138