Coffee1018 wrote:

路竹<-->楠梓,.

除此之外主因就是龜車,

我是不信路竹,高科,楠梓吞吐量有排前幾大,

那真的小看其他隔壁高市區或是南市區或是往南科園

但是只要牽手龜上路,怎麼可能不塞,

假設一個時間車流量1萬台,車速110跟50,車距會一樣?

..(恕刪)

一個小時車流量1萬台, 是一個很大的挑戰

因為 ,如果1km(1000m)內擠入 200台車, 以平均車長約5m, 是完全保險桿頂保險桿, 是動彈不得, 必須前面的車移動了, 後面的車才能移動。

單一車道, 200台車/km完全擠在一起,像一列火車, 以100km/h同步前進, 車流量就是2萬, 但是因道路容量有限, 這不可能發生。

所以, 如果每小時車流量為1萬, 一小時通過1萬輛車

其實一個車道2400輛是最大極限了, 三個車道頂多7200輛

100台車擠在1000m之內(車距只剩下5m,約地面一條白線+虛線放1台車), 以100km/h行駛 ?

這也不大可能, 所以要增加車道

如果是單向兩個車道,每小時車流量為1萬,單車道5000,50台車擠1000m,(車距只剩下15m,約地面二條白線+2虛線放1台車),以100km/h行駛? 這不可能, 因為車距只有15m,一定會追撞

但依據高管規則6, 車距15m, 車速只能是30km/h

如果是三個車道,每小時車流量為1萬,單車道3333車,以33台車擠1000m(車距26m)以100km/h行駛? 這很危險, 因為車距只有26m,要很小心盯住前車,以防追撞 , 一旦碰上道路瓶頸, 必然會踩下煞車, 造成"壅塞波"。

三個車道越能平均利用, 車道空間就越能達到理想容量, 都擠在同一個車道,空置了其它車道, 當然塞車

Q車流量 = D(密度/車距) × V(車速)

車流量是有上限Qmax的 , D 和 V 是呈反比的

如果Q車流量這麼大, 除了將 V(車速)加大, 還必需將D(密度/車距)放大, 問題就是D(密度/車距)有上限, 無法放大

美國國家科學院交通委員會出版的HCM2000, 對照車流量和車速的關係圖

FFS車速V=110km 那條線, 飽和臨界點 就是每小時/每車道/1450車

由1車←→1450車 , 那條線都是直線, 斜率=0 , 車速和流量是無關的!

無論車流量為1台車 或是增加到 1450車 , 車速通通都是 110km/h ,

斜率(dV/dQ=0及<0)已經說明了, "車速"和"流量"的關係是 無關 ! 車速V和流量Q 沒有正相關,兩者無關。

超過最大容量1450車之後, 斜率反轉為<0

V固定為110km/h,在密度D大於16車/km(LOS C那條斜線)之後, 反轉為斜率<0 , 車速越高, 車流量反而減少

斜率=0時, V 增加時 , 完全不影響流量Q

但是, 斜率<0時, V 增加時 , Q會減少

此斜率已經代表"車距"的變化是負值 ,趨勢是 車距"越來越小。"超過最大密度D之後, Q 就不會再增加了", 密度越來越高, 車流量反而減少 ! 此時車速越快,反而是製造出人為的瓶頸 。

在車流量大時, 車速越快反而造成堵塞

Coffee1018 wrote:

車速110,車距拉50m,有什麼問題?

車速50,誰車距拉50m?

只要牽手龜上路,車速只會往下狂掉

..(恕刪)

問題是道路容量有限

依據 跟車模型理論(Car-Following Theory)

車流保持 (車...安全車距...車...安全車距...車...安全車距...車...安全車距...車 )行進

依法車距是 55m ; 車距55m+車長5m=60m(110km行駛時一台車佔用的車道總長度)

問題就是每公里1000m ÷ 60m =16.6 , 只能有16台車 , 不能放33台車

只要多放一台車, 只多一台車, 17台車擠在 1000m 內, 每台車分配到 58.8m長的車道 ,扣車長5m,車距就不足法定的55m了

就必須降速! 不能是110km , 依法只能是 107km !

當前車110km/h, 後車卻車速50,車距就和前車越拉越遠, 車距會超過 55m 以上

於是空間就不足了! 這也是人為製造的瓶頸, 這台車就是一台活動瓶頸

龜車(活動瓶頸)只要讓開,讓離超車道, 讓後車超越, 車流就不會堵塞

牽手龜上路, 是阻擋了後車不能超車

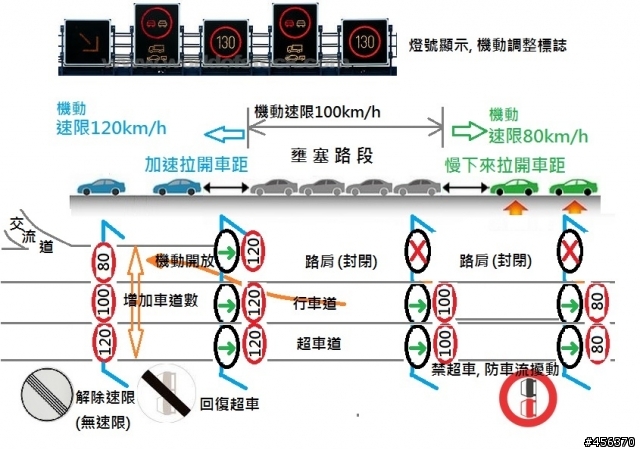

兩車併駛, 形成車群,車群和車群之間, 切割成一個個無車空間(如上圖黃框),造成道路空間的浪費。 車群形成,為保持安全車距,車群中有汽車會踩下煞車,產生負的加速度-a向後傳遞, 形成壅塞

法規明明是規定了內側車道為超車道, 超車道路權為超車 ! 非超車喪失路權!卻產生了『車群』這種台灣國道特有的"現象"

任何車速的路隊長,只要不離開 ,就無法讓內側車道成為超車道! 就會形成車群 !

並不是龜速不能佔用!最高速就能佔用? 不是! 是所有車都不能佔用"超車道" !

"任何型式的佔用"都會造成整體車流量下降 ! 犧牲的是車流量 ! ,相同的車輛卻要更長的車道空間!

併駛並不需要兩台車完全車頭對齊, 只要排列在前後的安全車距內, 後面的車就無法閃車縫超越了! 如圖, 留下過長的車距, 形成車群

回歸超車道法規,超車後就離開,在1公里內,這16台車會在同一個車道上 (車距55m,FFS=110km/h)

超車後沒有回到原車道(沒有集中於一個車道) , 但分散於兩個車道。後面的車已無法穿越這樣的間距蛇行! 會被擠在此車群的後方

超車後不回原車道!同樣16台車,卻佔用到2個車道?這是把兩個車道當成一個車道來浪費車道空間 ! 於是道路能提供的車流量就變少了!, 將道路容量做小了!

超車道是高速公路上解決壅塞的設計,是車流的疏洪道,是一個繞道bypass, 繞過去回到原車道就不塞了!

超車道是車流的『疏洪道』,沒有洪水卻將『疏洪道』(超車道)裝滿水, 洪水來時當然無處分流,自然氾濫成災(塞車)

台灣國道特有的"車群"現象,就是一群車擠成一堆 ! 車群和車群之間卻空無一車?

高速公路及快速公路交通管制規則第 6 條

汽車行駛高速公路及快速公路,前後兩車間之行車安全距離,在正常天候狀況下,依下列規定:

一、小型車:車輛速率之每小時公里數值除以二,單位為公尺。

必須前方有55m車距, 才能110km行駛, 最高速限行駛才能成立!

前方只有40m? 必須降速為80km行駛!

道路容量有限,超車道空間不是衝進去搶到的?而是前車離開, 才禮讓出60m長的車道空間。

一台車只要在車道上,自己就佔去車體5m+車距55m的空間, 超車道就少了60m的長度可用於超車, 非超車佔用內側車道,是把道路能容納幾台車"超車"的最大容積做小了, 當然容易堵塞。不超車當然要離開 !

車距不是天上掉下來的,是讓出來的! 高速公路是公眾使用, 公共使用不會只有一台車? 必須相互禮讓!

也就是擁有路權的一方, 有權優先使用! 沒有路權的一方, 有遵重他人路權的義務,即禮讓的義務!