國道一號高速公路岡山段,總是塞車

北上都塞到楠梓,南下都塞到路科

以前沒有ETC的年代,可以怪收費站

現在已經全部都ETC,還是塞車

以北上為例,實際上是塞在岡山地磅站(346.7 )

而過磅後的加速道終點在(346.0)

也就是超過700公尺沒有駛入,就算是走路肩

導致還沒有加速到80~90,慢車通通要插進去

於是後面就塞車了

為什麼交通部永遠都不解決這個問題

每天只想著要送錢給遠通,用ETC來捉超速

257287 wrote:

國道一號高速公路岡...(恕刪)

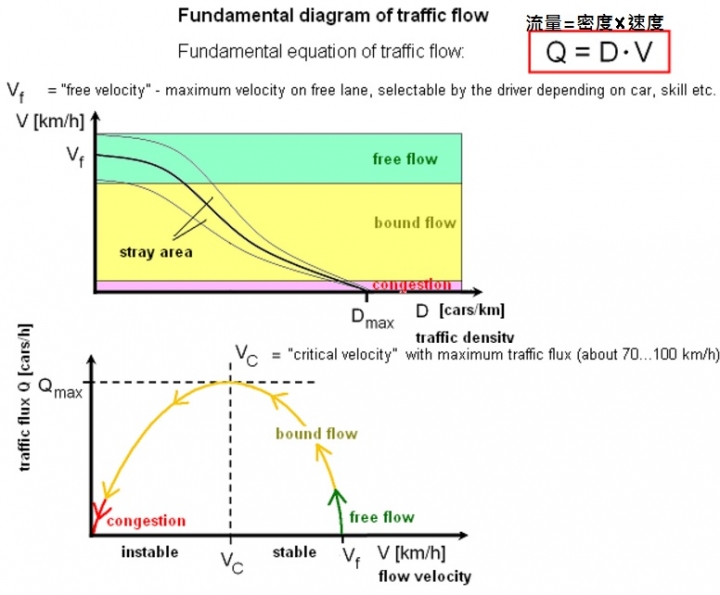

我們都知道, 車流量到達"道路最大容量", 就會塞車

如圖

D車輛密度(車距) 和 V車速, 兩者是相互拮抗

車越多, 車速就越低

車輛密度(=車距)決定會不會塞車 , 車越少, 車距拉的越開, 越不容易塞車

是否堵塞? 不是看車速, 而是看車距

車距不足其所對應的車速, 就會"堵塞"

Q車流量=D車輛密度(車距) × V車速 三者存在恆定不變的關係

這段路車流量如何?

高公局的資料

國1北向路段,岡山交流道-高科交流道..........68158(週六) 72072(週日)63568(週2-4)

國1北向路段,楠梓交流道(旗楠路)-岡山交流道...78019(週六) 80785(週日)74962(週2-4)

可知, 岡山交流道 上下交流道的車輛很多, 後前後路段相差1萬輛

國1南向路段,高科-岡山................72744(週六) 70775(週日) 63709(週2-4)

國1南向路段,岡山-楠梓(旗楠路).........82125(週六) 79042(週日) 74999(週2-4)

國1南向路段,楠梓(旗楠路)-楠梓(鳳楠路)..67112(週六) 64971(週日) 58707(週2-4)

交流道本來就是道路瓶頸, 再多上1萬輛的日均車流量"差值", 這是第一個原因

8萬的車流量不是特別大, 但是前後路段相差的差值1萬,落差很大 !

除了開放路肩之外,如何增加道路容量? → 降低"速限"

依據 跟車模型理論(Car-Following Theory)

車流保持 (車...安全車距...車...安全車距...車...安全車距...車...安全車距...車 )行進

由於車身長度是不變的, 但是安全車距會因為車速快慢而增減 ,

這樣, 每公里內能容納幾輛車就受到"車距"影響 。

依據

高速公路及快速公路交通管制規則第 6 條

汽車行駛高速公路及快速公路,前後兩車間之行車安全距離,在正常天候狀況下,依下列規定:

一、小型車:車輛速率之每小時公里數值除以二,單位為公尺。

110km的安全車距為55m, 降低速限為90km, 安全車距就縮小為45m , 每台車就少了10m車距。

節省了安全車距, 就能容納更多車進來, 更快消化這些車流

這是HCM 2000 不同車速 對應 不同的車流密度pc/km/ln(即不同的車距), 有不同飽和臨界點

請看 110km 那條線, 飽和臨界點 就是每小時/每車道/1450車

由1車←→1450車 , 那條線都是直線, 斜率=0

無論車流量為1台車 或是增加到 1450車 , 車速通通都是 110km/h , 斜率(dV/dQ=0及<0)已經說明了, "車速"和"堵塞"的關係是 無關 ! 車速V和Q流量 沒有正相關, 即提高車速完全無助於提高流量,也就無法"不堵塞"。

超過1450車之後, 斜率反轉為<0

V固定為110km/h,在密度D大於16車/km之後, 反轉為斜率<0 , 且車速越高, 車流量反而減少

斜率=0時, V 增加時 , 完全不影響Q流量

但是, 斜率<0時, V 增加時 , 流量Q會減少

此斜率已經代表"車距"的變化是負值 ,趨勢是 車距"越來越小。"超過最大密度D之後, Q 就不會再增加了", 密度越來越高, 車流量反而減少 !

在車流量大時, 車速越快反而造成堵塞

請看圖

車速90km那條線, 飽和臨界點 就是每小時/每車道/1750車

1750車(90km) 是大於 1450車(110km) , 降低"速限" ,每小時每車道可以多300台車通過

如果車流量很大時, 大家都能遵守規則, 無安全車距不換車道, 或是排隊接續,不搶先進入主線, 車流擾動的情況就能降低

而且這個路段大型貨車很多, 更容易堵塞

但是在台灣,交流道並沒有機動"禁止變換車道/超車"(車流不大則取消禁止) , 都是螃蟹車橫行入內車道,製造不必要的車流擾動

也沒有更長的匝道, 和主線車道分流

也沒有內外車道差別速限, 將內/外車道分流

這裏比利時安特衛普

採取內車道90km, 中/外車道 70km, 內外車道差別速限,防止車流擾動

內2車道和外2車道, 以hazard warning line危險警示線分開, 此線不能隨意跨越, 區分上下匝道車流/直行車流

第二, 岡山交流道線型 非完整苜蓿葉型(只有一個環狀匝道loop)

岡山交流道不是傳統四葉型之 苜蓿葉型(Cloverleaf,幸運草型)交流道。苜蓿葉型是設置四個環形匝道,可讓左轉車輛行駛約270度的環道後自右側匯入高速公路。優點在於無平面交叉,匝道不互相干擾。

所以, 在高速公路東側186縣道上 , 左轉要北上的車流要先擠到內側,也會和對向直行車流交會,有平面交叉,會產生車流擾動 。

在高速公路西側, 完全沒有環道loop , 平面交叉多, 所以路口設了很多紅綠燈來管制,這樣, 要離開匝道進入186縣道, 要花上更多時間。 會造成回堵。

岡山交流道的前後日均車流量相差達到1萬輛 , 又要等紅綠燈, 回堵到主線車道上

為免直行車輛,易受從匝道轉入的車輛干擾,交流道要加入了集散道(C-D road)的設計(即加長匝道與轉入道路間的緩衝路段),以舒緩交織路段的交通。

第三,速差過大

這段高速公路速限為110km, 但是下來後的186縣道速限降為60km, 速差達到50km, 下方的186縣道無法消化龐大的車流, 會造成回堵。

若能有較長的匝道,能與地方道路(186縣道)間有緩衝路段, 才能減緩110km→60m , 這個50km速差所造成的衝擊。

至於建國南北高架, 除了車流量大之外, 圓山交流道由高架的建國南北, 下到平面的濱江街, 轉彎再爬坡上高架的國一, 是一個典型的"凹陷部"道路瓶頸

"凹陷部"所造成的效應 , 也是一種"道路瓶頸"bottleneck

東日本自動車道株氏會社 的宣導影片 有說明

サグ部での渋滞発生状況

http://www.driveplaza.com/traffic/roadinfo/cause/

請壓"再生",動畫就會繼續

1.上り坂やサグでは無意識に速度が低下する車があります

2.車間距離が短くなった後ろの車はブレーキを踏みます

3.後続の車が次々とブレーキを踏み渋滞が発生します

4.渋滞がどんどん後ろに伸びていきます

"凹陷部"無可避免的塞車, 因為上坡和下坡難保持相同車距,為保持車距不要追撞,踩下煞車會製造出"衝擊波"! 這是一個"擾動因子",會傳遞影響到旁車的車速,然後,影響會像波紋一樣擴散, 此一衝擊波就會影響到整體車流, 而造成堵塞 。