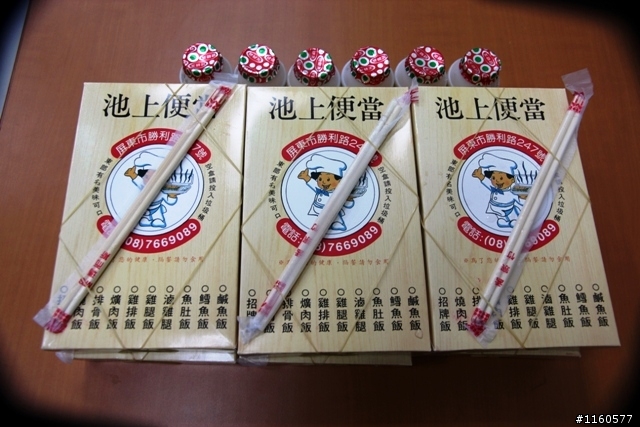

池上飯包享譽全台,簡樸外觀包裝紙,讓人對菜色有無限想像空間。明明知道全台池上飯包菜色大同小異,每每拿到溫熱的池上飯包宛如到彩票行買了當期樂透彩期望無窮,總是希望打開後有「中大獎」的驚奇。

特製的池上木片便當盒,吃起來有特別的木質香氣,每回經過池上總會在台九線旁停留下來吃個便當就離開,除此之外,對台東縣池上鄉可以說是非常陌生。

池上便當普及於全台各個角落,從南到北也許包裝材質不同,便當店家堅持選用道地「池上米」的初衷永遠不變。

除了貨真價實的池上米,最讓人驚奇的是池上便當配合在地食材的多變性,估略算過池上便當菜色約有九種配菜,飯量雖然不多,但吃飽沒問題。(台東池上便當是沒有附送養樂多)

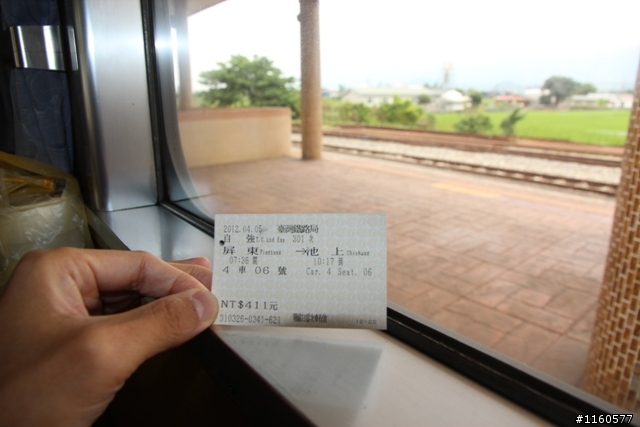

搭上花東南迴線,滿心期待前往池上,久聞其名的地方,一定要好好把握這難得的機會好好認識一下!

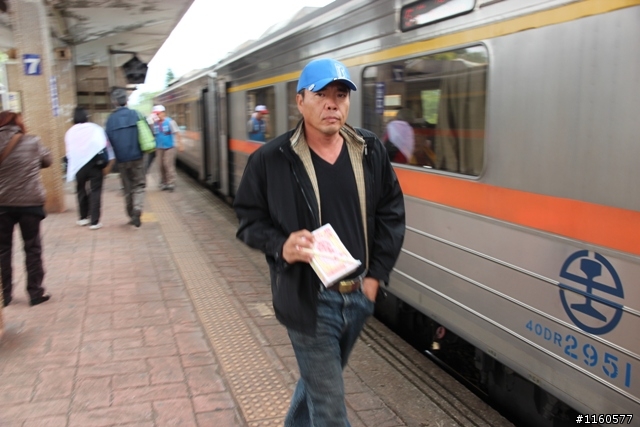

出發了,因為北迴線還未全線電氣化,台鐵DR2800型柴聯自強號帶著遊客前往東部。

六點鐘起床,出門騎車臨行準備總是馬虎不得,我背著包包,帶著相機,我又要去流浪了。

DR2800型柴聯車離開枋寮站後窗外出現蔚藍大海,遠方雲層低重,我卻滿心歡喜這樣好天氣,單車旅行真是處處充滿驚喜。

花東線總是一票難求,雖不是假日,花東線鐵路一票難求的戲碼,還是一如預期的登場,難道不能淘汰使用三十年以上的柴聯自強號,班班人滿為患的車廂情境,鐵路局這種「專業服務」的旅遊品質令人慨嘆。

政府喊著要節能減碳,要節能減碳不是應該要發展大眾運輸系統嗎?蓋蘇花高、蘇花改及蘇花替就能給花東地區民眾一條安全回家的路嗎?

火車續行花東縱谷而行,關山、玉里、富里一帶量產高品質稻米之地,更是全台稻米的精華米倉。

花東縱谷農地作地狹小,將農地以梯田方式耕種,以天然田梗當護坡,灌溉水逐層流下,讓每一分土地發揮最大效益。

每年一至二月是花東油菜花綻放的季節,一大片綠海中點綴黃色花朵的油菜花田,在冬陽洗禮下隨東北季風搖擺為花東大地增添不同的色調。

油菜花繁花開盡後耕鋤是農民最經濟又方便的有機肥料,更是池上米農栽種優良稻米的大功臣。

花東旅遊吸引無數遊客,遠從香港、新加坡到訪的遊客一早抵達小港機場,轉火車前往花東旅遊。

一望無盡的良田水稻,遠方的海岸山脈,整齊有緻平凡小農舍,來到花東旅遊處處都有明媚風光。

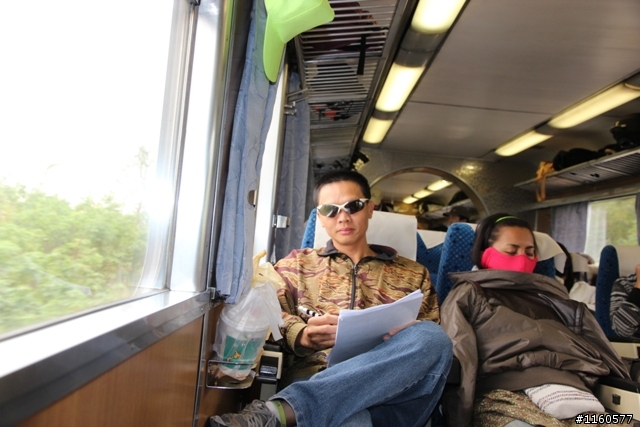

與外國旅客一樣,我帶著滿滿期待與想像,計畫了一系列池上單車旅遊行程,期望能有不一樣的收獲。

DR2800型柴聯自強號開進中央山脈與海岸山脈交會地,我知道火車旅程終點池上站快到了!

進入花東縱谷一線,窗外翠綠山色及田園景觀讓人目不暇給。

我可沒有時間賞景,得捉緊時間做筆記、節錄池上騎行路線與參觀景點,俾能有最美的行程收獲。

完成準備工作後,在火車上睡睡醒醒,三個小時的車程居然咻一下就過去,看著窗外新武呂溪漧涸河床遠方的池上糖廠煙囪,就知道池上要到啦!

池上站到了…

池上車站是池上鄉唯一鐵路停靠站,是池上鄉民主要對外交通聯絡方式之一。

火車尚未停妥就聽到列車長的廣播:

各位旅客,池上站快到了,請各位旅客準備下車;各位旅客,池上站到了,請各位旅客下車買便當。

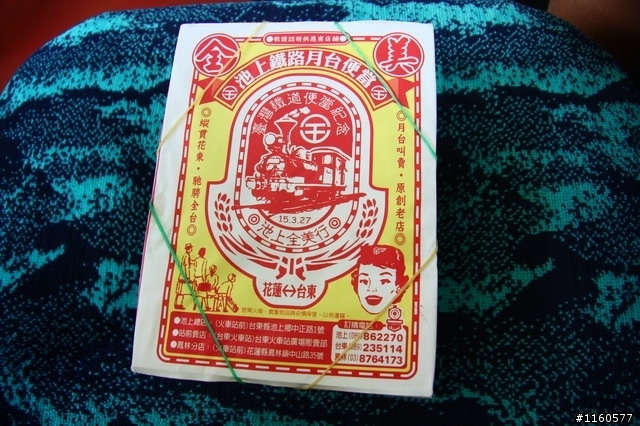

全美行池上便當,多年以來都取得池上車站販賣月台便當的販售權,從早上第一班火車停靠時就熱賣了,不管遊客坐任何一班火車,只要有停池上站,都可以買的到熱騰騰的全美行池上便當。

一停靠池上後記看到全美池上便當的人穿梭期間,讓你不下車也能品嚐池上便當的美味。

池上飯包最早的起源是在花東鐵道還是輕便軌的年代,由於從花蓮到台東的車程需要一整天的時間,大約中午時分會經過「池上」,往返花東的遊客在火車經過池上站的時候,都會買一些月台上販售的「池上飯包」充飢,因此池上飯包就越來越有名。

肚子餓的旅客會追著去買便當,火車只停幾分鐘,加上便當也很有限,買與賣之間都在跟時間賽跑…

據說在月台上買便當,如果用100元紙票購買,為了找零方便,便當小販會用小袋子裝好三個10元硬幣,直接抓一包找給旅客,這是在池上月台買鐵路便當的趣味之一。

臨開車前買不到便當的旅客還可以向車長報告,在一下站就會有便當著你。

菜籃子裡用厚綿布包起來保溫的飯包,讓人滿心期待,早餐沒吃飽的用力騎真想買一個當場打開來吃!

動作快的旅客如願買到便當,氣定神閒走回車廂慢慢享用美味的池上便當。

火車一靠站,賣池上飯包的小販跟車上的乘客開始把握時間交易,算是池上月台獨特的景象。

火車在池上站停留的時間似乎也比較長一點,列車長會盡量讓想買便當的旅客買到便當,很有人情味啊!

便當小販賣完整籃便當,滿懷謝意的向站務人員報以微笑,有禮熱情的池上人,真好。

我捨不得走出月台,放眼望去火車站週邊都是稻田與遠山環繞,原來這就是米的原鄉--池上。

來到池上,我得趕緊換上車衣,借好單車,開始我一日緊湊「來去台東(1) 騎遇池上飯包香單車之旅」。

今天池上單車之旅,我沒有帶單車,出發前先與當地單車租借業者連絡,就在池上鄉公所附近取車,付出少許租車費用(100元)就能有一整天快樂單車行。

振東車行,池上鄉中山路142號,電話:089863007

池上鄉位於台灣台東縣北部,東鄰東河鄉,南接關山鎮,西為海端鄉,北為花蓮縣富里鄉。

池上鄉名取自聚落位於大坡池上方,故稱此地為「池上」。

池上鄉舊稱在清光緒年間被稱為「新開園」,為「新開闢的田園」之意。總面積達82.6854平方公里,總人口約為8,958人(2012年2月)。

鄉民主要依賴台九線為交通要道,北上至花蓮市約2小時車程,南下至台東市約1小時車程。

台20甲線銜接台20線,簡稱南橫公路,雖減少池上地區往台灣西部之行車時間,因為高山公路,行車危險性較高故通行車不多,已成為以觀光為主的旅遊路線。

池上是花東縱谷旅遊線上重要的觀光景點,鄰近有台糖牧野渡假村、大坡池風景區、客家文化園區、杜園、大坡國小、池上圳進水口、稻米原鄉館、池上環圳自行車道等多處景點。

由退輔會經營的台東農場佔地遼闊,原供榮民弟兄到此安享晚年,因使用率不高也對外開放住宿,是車友環島騎車休息過夜的好選擇。

廣場有蔣公銅像,是榮民弟兄對「光復大陸」遙遠不捨的期待…

場區經精心設計,有噴水池、花園等,蒼杉翠柏,環境非常整潔,故有「池上公園」之稱。

往下而騎來到池上最學府-池上國中。

池上國中每個年級三班,加上特教班,總共十個班級的國中,在台東算是有規模的學校了。校外就是池上鄉綜合體育場,鄉內有重要活動都會安排在此舉行。

學校外是池上新環線單車道中繼點,跟著地上藍色指標前進,就不會迷路。

車友也能參考地圖,沿環線單車道騎行可抵達池上火車站等多處景點。

單車道沿著灌溉溝圳而建,車道寬闊,二旁設有安全欄干確保安全。

溝圳水質清澈,連青苔也清楚可見。

遠方的海岸山脈,青綠的稻苗,真是賞心悅目啊…

雖然不是假日也吸引遊客攜伴到此小騎。

情人、單車,彼此的情感在車道上逐漸交融而增生…

日正當中的豔陽可真是熱力四射呀…

單車道旁告示牌不止說明坡度,連消耗多少卡路里都清清楚楚。

返騎池上火車站,今天的天氣有點小陰,遠方積雲密佈,不過我根本不在意天氣好壞,來到池上我始終很愉快,這是第一次搭乘火車後再單車騎訪池上。

池上鄉位於台東縣、花蓮縣之交界處,北臨花蓮縣富里鄉,其界線即是花東二縣的縣界。

走出池上站右手邊看到全美便當行,往前直走就是換鵝山房民宿和悟饕池上飯包文化故事館。

換鵝山房民宿主人喜好書法,取自王羲之以字換鵝的典故作為民宿的名字,引申為「美好事物相互交換」之意。據說老闆也是單車車友,曾經有過單車環島的資歷,相當了解環島騎車朋友的需求。

遊客來池上觀光旅行或騎單車都很方便,站前或各大路口都設有導覽地圖。

如果開車走台九線經過池上,全美行就在池上車站的大路口,一個很顯眼的目標,也可以在店內用餐,據說是池上最正統的飯包店喔!!!

記得第一次開車經過的時候,我一進門跟老闆說我要排骨飯,老闆說只賣池上便當,種類只有一種,真的好糗…

台九線貫穿池上鄉,沿路就是池上鄉首善之區,主要店家、公務機關都在這條台九線(中山路)上。

中山路上最多的店家就數米店了,這是池上鄉最大特產與主要作物。

日據時代是進貢日本天皇的米就是來自台東池上,故池上米又被稱為「貢米」,名聞遐邇的池上飯包標榜的正統米料,正是池上米這塊金字招牌。

「池上米」好吃的因素有三:

一是「土質好」,由海岸山脈沖積含黏質及有機質的土壤闢為良田,最適合稻米生長。

二是「水質好」,灌溉水源來自中央山脈的新武呂溪,水質清純富含礦物質,最有益於水稻田。

三是「氣候好」,池上鄉位居花東縱谷最高點,海拔高度在260公尺以上,日夜溫差大、日照充足。如此才能生產出享譽全國的特級良質「池上米」。

池上米雖有日治時代「貢米」光環加持,仍在民國60年代參加台中農改場產米競賽即獲首獎。

騎行於池上中山路上米店成林,來到製作蠶絲被的家庭工廠參觀。蠶絲被是池上鄉名產之一,平面繭的發明更是池上之光。

平面繭是利用蠶寶寶天生習性與特性,製作特殊吐絲台讓蠶寶寶作無定點吐絲,是國內養蠶技術的突破,絲質結構韌性特強,是目前世界上品質最佳的絲被。

池上分駐所管轄池上鄉福原、福文、大埔、慶豐、新興、大坡六個村落,閩南客家居多,外省原住民次之,民風純樸。

池上基督教長老教會禮拜堂,一般教堂少見的縷空尖塔造型,在花東地區常可見,真的很特別。

有基督教長老教會禮拜堂,當然也會有天主教會。早年天主教神父的傳教策略以救濟物資的發放作為媒介,當時偏遠地區物資缺乏,百姓生活極為困苦,天主會帶來大批物資,一視同仁平均發放,隨著救濟物資的發放,再由隨行的傳教員以日語向族人介紹天主教的信仰,這個傳教策略成功的將天主教的福音傳到原住民部落。

全台各縣市都有以縣市名稱經營的「客運」公司,在台東卻是找不到「台東客運」?這是台東的特色之一。鼎東客運區分山、海線服務台東鄉親,取名「鼎東」即是「鼎足東台」之意。

中山路上米市成林,有走平價路線的特惠米店,當然也有走精緻路線的米店。

繁忙的中山路有幾條很有特色的叉路,中西、中東二街便於遊客找路識別方向。

中山路還有幾家有特色的老店,仁成醫院是池上歷史最悠久的西醫醫院。

農業社會時池上因產米迅速開設多家打鐵店,主要產品有刀、鐮、鋤、鉤等農具,全部都以手工打造,生意應接不暇,處處充滿繁榮景象。

時至今日隨著現代化刀具產製便捷,池上小巷弄裡僅存的打鐵店。

打鐵是相當耗費體力的工作,打鐵師傅,熟練的將炙紅鐵塊從鼓風爐取出,在鐵砧上用機器一次一次來回的敲打成柴刀(老闆告訴我的),在鏗鏘不絕的打鐵聲音中,看著打鐵師傅專注的表情,當下我感動的心情無以復加。

借用的單車坐墊快掉了,趕緊騎回讓老闆再調整一下,免得等一下發生「插貢丸事件」。

看著滿地陳舊工具,老闆告訴我他修車超過六十年,我深信不已。

老闆再順便調整高度,一輛單車騎一整天只要一百元,我真是賺到了!

重新上路接著到訪多力米故事館,歷經三代在池上經營米廠,生長在池上米鄉的機緣,對故鄉池上米產生深厚的感情,於是創立多力米故事館。

民國二十九年成立的建興碾米廠仍保留當年碾米機具。

碾米廠是五、六○年代鄉下不可少的傳統店家,碾米機造價高,農民會把稻穀送到碾米廠,店家把稻穀倒入碾米機,經過初步碾皮的稻穀,經由去胚等過程,最後得到白白亮亮的池上好米。

「川流不息」是碾米廠必貼的吉祥字句,唯有川流不息的米糧與客人才能帶來源源不斷的財富。

早期碾米廠獲利很大,不止論斤收工錢,還順便販售新米,如果家裡是開「碾米廠」就是當地大戶人家。

米店必備的磅秤是昔日糧米交昜的寸器。

昔日在米市買賣米糧,發生斤兩爭議時即以公斗或制式砝碼為標準,以消爭端。

當年使用過的懷舊農具保留完好,供後人憑念。

多力米故事館主人梁正賢先生對池上米有深厚的感情,創立多力米故事館,結合當地志工團隊蒐集池上在地人文史跡,為提昇池上米質與提高農民收入認真推動池上米行銷。

池上鄉位於花蓮秀姑巒溪及台東卑南大溪之分水嶺,藍天綠野環境幽雅、空氣新鮮,最適合稻穀生長發育。

為了找尋許多小景點,熱情的池上人總是我最精準的GPS。

騎行來到通水巷,是環圳單車道休息點。

池上火車站前右前方約30公尺處的水井,是池上第一口古井,目前仍保存完好。

日治昭和元年,玉里至關山一段鐵路通車,亦即花東縱貫鐵路全線通車以前這口古井就已經存在了,文史專家計算至少已有百年歷史,為當時池上居民主要飲水來源。

古井旁也增設木棧道、休憩座椅設備,讓遊客絢懷舊日時光。

意外發現池上鄉同樣有條鐵花路!

胡適先生的父親胡鐵花清末時任台東直隸州知州,開發台灣東有功,台東舊站前的鐵花路正是紀念胡鐵花先生。不知池上鄉的鐵花巷是否也有相同紀念意義呢?

站旁榕樹下成排待租單車,正等著與我一樣的單友光顧…

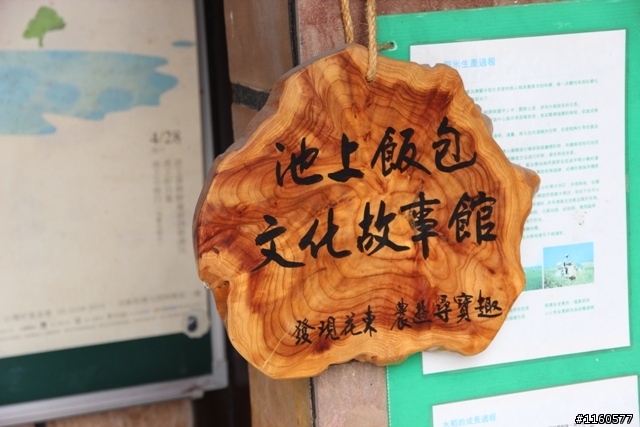

經過換鵝山房來到池上鄉福原村忠孝路悟饕池上飯包文化館。

一早出發到日正當中,騎行池上二個小時,遠遠的看見池上飯包的招牌,不知不覺真的餓了…

事不宜遲,吃飯包去…

這就是飯包文化故事館外頭的火車,這可不是裝飾用的,裡頭還有桌椅可以坐在裡面享用池上便當喔。

戶外用餐區也開放舊車廂遊客休息,將車廂座椅改裝成餐廳供食客用餐,計畫在此用餐也隨意拍拍,日正當中也可以趴在座椅上小憩。

店家讓遊客以竹片便當的竹片當成祈願卡,在此寫下「我們一家幸福美滿」,祈願成真。

館外停放著DR2000鐵道迷口稱俗稱的小叮噹車廂,藍皮色亮麗外表曾經奔馳在東部鐵路沿線,車廂退役後由飯包故事館標下由西部載送至池上,打造模擬火車站月台上的情景,復古火車、模擬月台、叫賣體驗懷舊飯包的濃濃意味。

考量年輕人坐慣捷運,店家特別以掛圖說明「DR2000」的歷史背景及豐功偉業。

鐵路平交道的號誌、郵筒、木椅當然樣樣不可少,模擬火車經過噹~噹~噹~的聲音,讓遊客邊用餐邊經時光隧道回到從前。

「池上飯包」是台東池上鄉最有名的特產,2002年由池上鄉公所與原創老店合作成立了池上飯包博物館,這座博物館由民間業者出資,並且紀錄了60年來池上飯包歷史沿革。

大大的復古式火車藍色車廂,就停放在忠孝路旁相當的搶眼,而池上鄉就位在台東與花蓮的交接之處,所以來到這裡,別忘了和火車站牌來張合影喔。

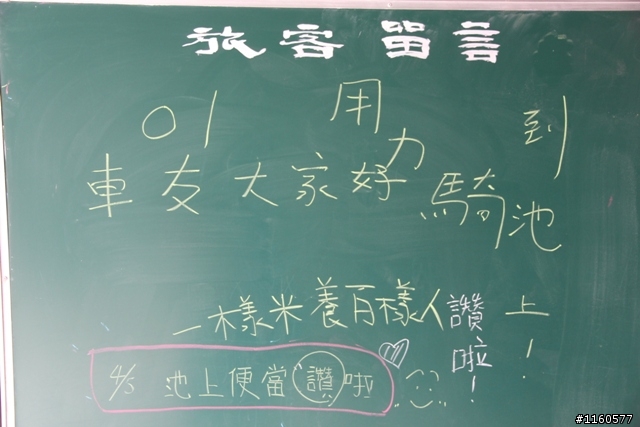

月台上有遊客留言版,用力騎向01的車友問好…

池上便當人人愛,依稀記得好幾年前一個便當才六○元,物價飛漲情況下越來越貴了,未來也許會跟奮起湖便當(一個一百元)平起平坐。

店內設有點餐櫃台,其他便當店為節省成本只提供一種便當菜色,在悟饕遊客可以自行點選適合的飯包,。

今天非假日人潮不多,據我觀察大多是吃便當後轉頭就走的遊客,來到飯包文化館一定要到樓上文物館參觀才不虛此行,最好能留下來借部單車到處騎行,體驗風情處處的池上深度旅遊。

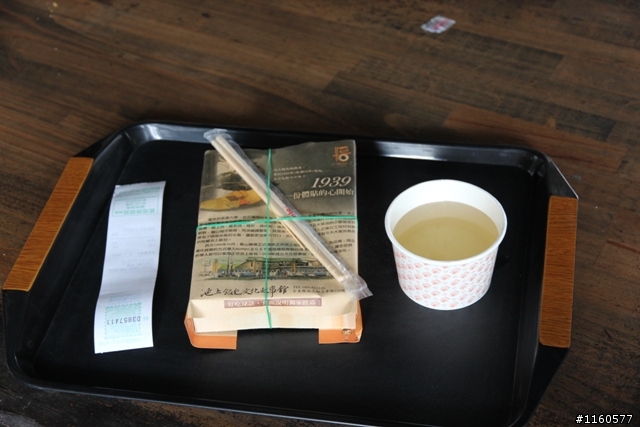

端著選好的便當,來到用餐區,店家備有大骨湯及調味料。

簡單的木片便當,準備滿足我騎行一早上饑腸轆轆的口腹之慾。

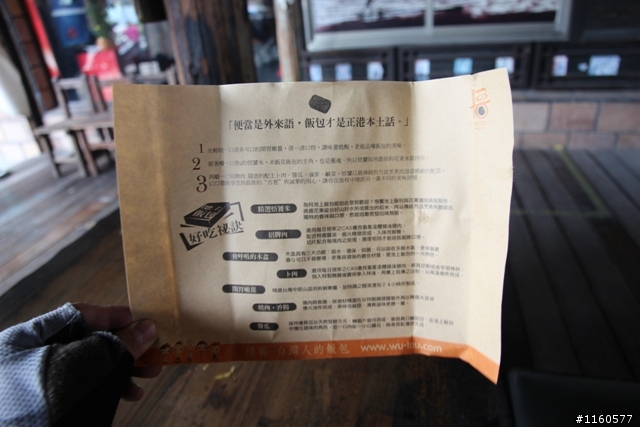

是不是好懷舊的包裝,看起來就是好美味的感覺,池上月台等車的時候,看到一堆香港朋友也在買,連來自美食天堂的香港人都搶著買,池上便當真的遠近都馳名啊!

這就是火車車廂用餐區,很特別,上來用餐不用買月台票啦!

打開便當盒蓋,哇,池上米真不是蓋的,香Q的不得了!配菜裡最具特色的應該就是那燒肉與滷蛋,好吃涮嘴,酸菜跟薑片也提味,三兩下就吃光光了!

吃完池上便當可不能拍拍屁股走人,可得要好好研究池上便當的歷史文化。

原來台灣人常說的「便當」是外來語,正港本土話是「飯包」,吃飯包又可上一課,真好。

店家還告訴遊客正確吃飯包的順序,真的好用心。

在我的騎行小地圖上蓋上池上飯包專用章,我會永遠記得我來過池上,吃過真正的「池上飯包」!

文化故事館裡頭也有沐浴室喔,提供單車環島族使用,整個文化故事館很多復古的陳設。

一樓是悟饕飯包販賣區,走上二樓即是博物館,記錄池上飯包的演變過程。

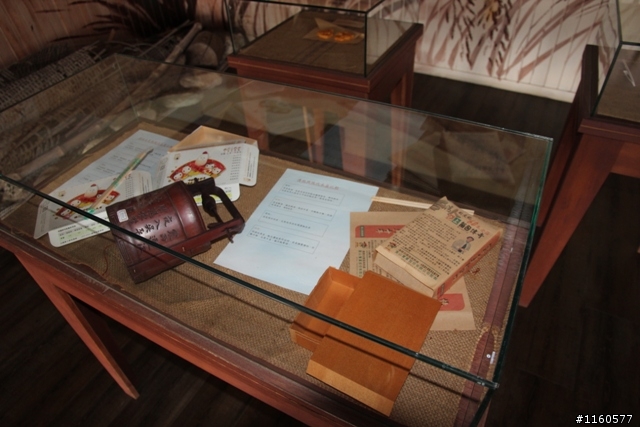

博物館內區分為「歷史文化區、農田農具區、稻米文化區、古早池上飯包區等多個展示區,以文字及現物介紹池上飯包六十餘年來的發展沿革。

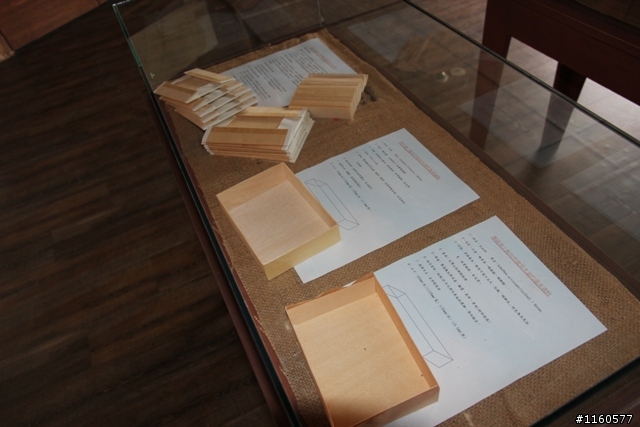

池上飯包的包裝容器從日治時期竹葉包開始到木盒、紙盒,到最後轉變成為廣為人知的木片製的盒裝便當。

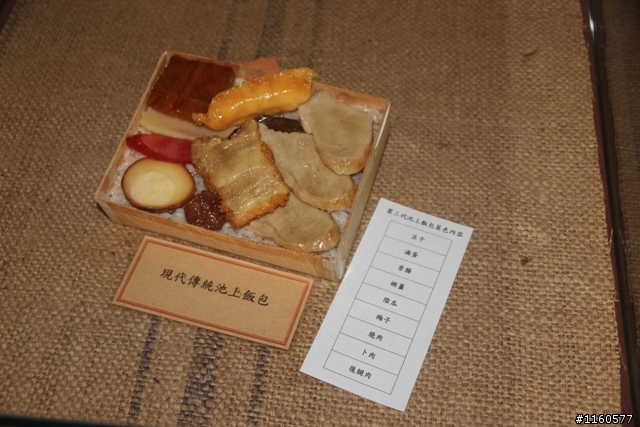

介紹飯包各種食材:香腸、薑片、梅子、燒肉、米飯、肉片、豆干、蝦米、青菜等菜色演進過程,讓遊客在享受美味的同時,認識一個飯包成形的歷史與用心。

由池上優質米包製的飯包需有適合的包裝材料來促成米飯更加香甜可口,池上飯包選用木片為材料是木片可散發芬多精的香味,具有天然殺菌的效果,可確保飯包不因久置而臭酸。

池上飯包的演進,由最早期在月台上叫賣的蕃薯餅開始。

經過日治時期以竹葉包裹著各式食材的飯糰,最後才轉變成為現今廣為人知的木片製的盒裝便當。

池上飯包的菜色隨著時代的變遷不斷的變化,第二代木片飯包的菜色也從早期物資缺乏、就地取材的食材,到現在五花八門的食材,每一時期菜色的背景也代表台灣飲食文化的演變。

現代池上飯包計有九種菜料,營養與美味兼備,讓人百吃不厭。

據說當時池生生活條件艱苦,製作飯包不易,店家破曉前挑水、打柴、準備飯包材料,再以土灶炊煮,為的是要趕在火車五點半到站之前,做好飯包送到月台。

池上飯包文化故事館為了讓遊客體會當時產製飯包的辛勞,做了傳統灶腳間,模擬當年燒柴煮菜的情景。

池上米更是池上飯包之精髓所在,傳統農具、大麻布袋、斗笠都是貨真值實的真品。

吃完飯包,我再騎上台九線,騎尋更多精彩多元的池上。

我想,雖然台灣各大街小巷充滿掛名池上或關山的飯包。

但用餐時如果可以搭配著鄉村田野悠閒的步調景觀,那才是享用美味飯包最頂級的感受吧?

從台九線南下前往大坡國小,路旁稻田中央有一座雄偉廟宇,那是全台僅次於屏東車城福安宮,台東縣最大的土地公廟「大坡福德宮」。

突然一列火車經過池上平原,遠山、火車、土地公廟、稻田,形成悠美的田園景觀。

火車緩緩離開池上站,車廂內的旅客飽覽池上米鄉美景。

沿路看到好多單車環島的車友,我知道您們真的很累,加油!!

轉個彎來到池上大坡國小,參觀著名池上斷層。

池上斷層算是世界級的地質景觀,很多校外教學活動都會來這裡,而且是一直持續活動的斷層。

池上斷層也稱為錦園斷層,位於池上平原的東側,以大坡國小旁山坡最為明顯,每年斷層潛移約二至三公分,特別是滑梯的部份最為嚴重。

舊牆推移後還可以看到二種不同的地質,且地表的變形也是肉眼可觀察到的變化,是一座「活」的地理教室。

起因於大坡國小為小朋友蓋了溜滑梯,結果發現怎麼一直在傾斜,同學反應溜滑梯滑不下去。

地質學家發現原來池上斷層每年的錯移量非常明顯,為了詳細瞭解斷層活動,於是設立了「地殼變形精密測量儀」,就是我下方綠色的儀器。

補充說明,因台灣東部位於歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊的交界處,二大板塊相互擠壓造成大坡國小的斷層帶。

池上斷層並不是什麼觀光景點,卻是可以來參觀一下池上斷層活動的證據。

大坡國小設立精密的測量儀和斷層形成的解說牌,形成遊客到訪池上獨特的地理景點。

我總是找尋到參觀景點後馬上筆記要點,希望呈現最充實的遊記…

大家有機會到台東走走,車過台九線別忘造訪台灣稻米的故鄉,看看大片稻田生長的優美環境,也別忘嚐嚐可口美味的池上飯包風味喔!

用力騎下一站帶著伯朗咖啡騎訪池上著名的伯朗大道(天堂之路),精彩可期,千萬不要錯過…

預告下回:

來去台東(二)池上伯朗大道騎遇咖啡香

延伸閱讀:

用力騎單車遊記大全集