昔日從屏東到中壢只能搭火車,一趟北上最少半天,如今新自強號到中壢只要四個小時,正巧北上跑馬拉松,安排了在中壢的騎車行程,要來騎訪熟悉又陌生的老中壢。

清光緒19年台北-新竹間鋪設鐵路,設立「火車碼頭」,為中壢站起源。因為有車站,才能街市集中,形成桃園台地上大型市鎮。

中壢東臨八德,北至大園與蘆竹相連,南毗平鎮,西鄰觀音、新屋與楊梅,四通八達位處桃園中心。

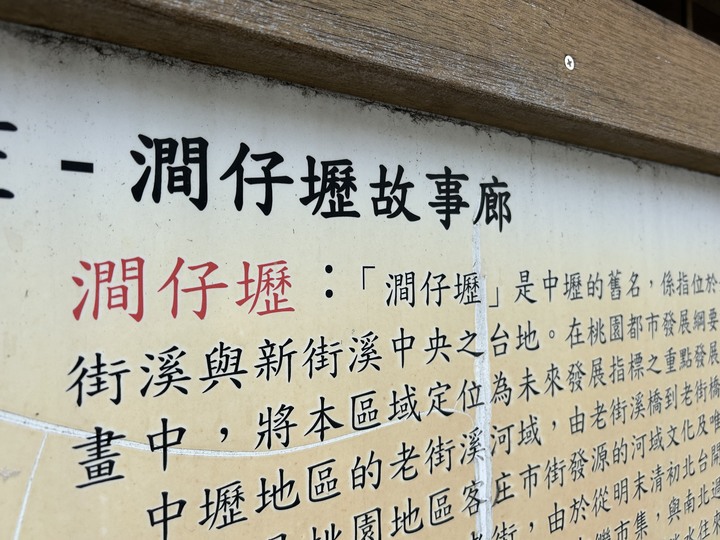

清乾隆30年始有福建漳州人招募民眾開墾本地,當時地名為「澗仔壢」,在竹塹廳與淡水廳之間,成為兩地商旅必經的中途休息站。

下車抬頭看到鐵軌改建的月台,與斑駁屋頂就足以証明它的年代與味道。

中壢站位於石頭里,上一站內壢4公里,下一站埔心5.8公里,距離基隆67.3公里。

後站出口要走天橋,前往健行路與新興路,通往健行科大與龍崗地區。

計畫從車站出發騎遊幾處日式建築、老街溪河川教育中心,還有美食、小吃。相隔多年,總是不忘第一次在中壢吃過牛排與牛肉麵、綿綿冰…

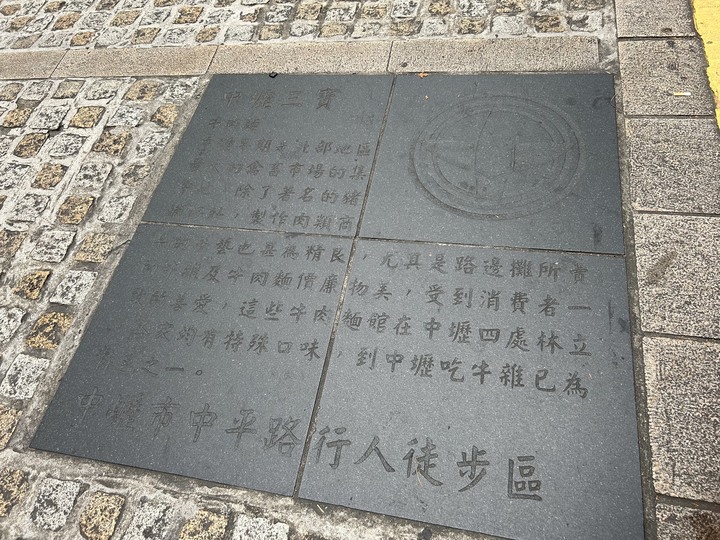

講到中壢就想到甜甜的花生酥糖,還有料多大碗的牛肉麵,與農用鐮刀都是中壢的名產,曾經命名為「中壢三寶」!

光復後中壢工商業快速發展,民國55年人口即突破10萬人,接著大批外籍移工帶來多元文化。因市區遺留不少日治時期的歷史遺跡,讓分佈在老街與新街中的老聚落面臨文化沖擊。

走出站外,假日站內站外人潮滿滿,因多年未改建曾被網路封為「最醜車站」。

站前改建工程已耗時多年,計畫台鐵、機捷與桃捷三鐵共構,中壢人盼黑暗期趕快過去,找回「南桃園」首善的光榮感。

未來中壢車站將地下化,改建桃園、內壢、中壢三站預計2029年啟用,捷運新建「鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮」各站將於2030年通車。

中壢站旅客進出人次高居臺鐵各站第4名,僅次於臺北車站、桃園車站與臺南車站。

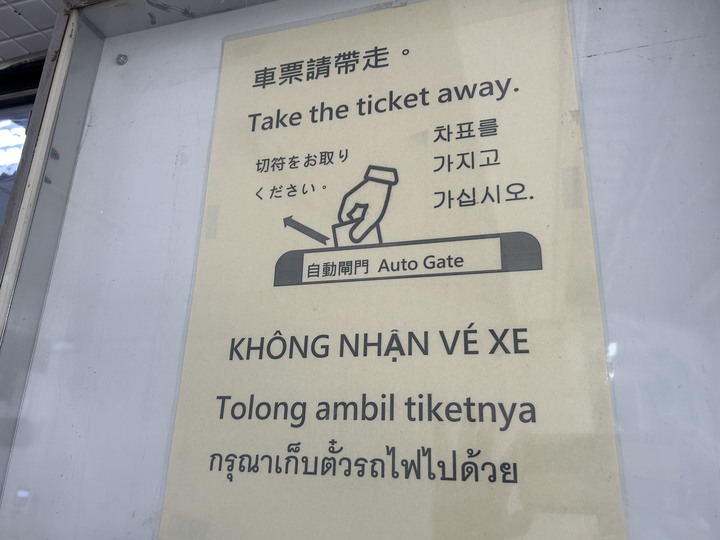

因有廣大外籍移工在假日來到中壢消費,月臺警示標語除了中、英、日、韓文,還有泰文、越南文與印尼文,應該是全台首見。

站前YouBike租賃站位於中和路上,據統計桃園YouBike以中壢前站租借率最高,單日平均使用次數高達1600次,連年蟬聯全台租賃站的冠軍,顯示中壢人鍾情以YouBike代步。

中和路旁中壢「五號倉庫藝文基地」由台鐵倉庫改建,由桃園藝文陣線經營。(目前暫時關閉)

中壢地區在日治時代為重要的稻米產區,車站倉庫是南桃園重要倉儲設施。內部加強磚造、大跨距木屋架,別具建築史價值。

倉庫旁是新竹客運中壢總站。要去小人國、六福村景點在此上車。

元化路、仁和路一帶是泰、越、印尼等異國料理聚集區。

據統計台灣的外籍勞工達五十萬人以上,桃園市目前有超過八萬外籍勞工居冠,屬交通樞紐的車站成為外籍勞工的休假或下班後聚集地,當然國際美食超多。

附近有東南亞商店、小吃店多元豐富,感覺好像來到泰、越、印尼一樣。

東南亞各國美容院的價目表…

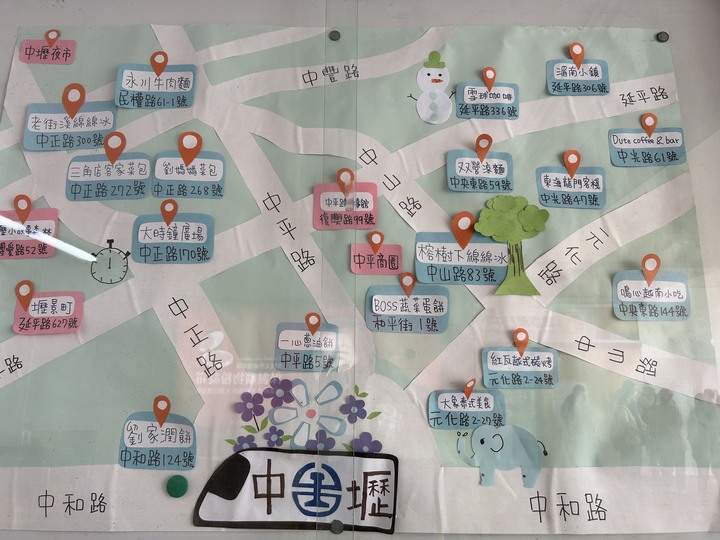

騎到中平商圈,假日會見識到中壢是非常熱鬧的國際都會。

中平商圈有韓日港的流行飾品,還有小吃美食如蔥油餅,肉圓與異國風味料理,又稱中壢美食第一站。

中平路設置行人徒步區,有徒步磚道,裝飾路燈,休憩椅,非常有特色。

地面有「中壢三寶」的說明。

中平路故事館在中壢日式建築中屬較早整修完畢。中平路故事館、壢景町與壢小故事森林合稱為「中壢城市故事館」。

光復後「故事館」化身縣政府宿舍將近一甲子。為紀念走過動盪的大時代,將放滿煤球的大門當成入口,非常有歲月感。

門口種植漂亮的紫薇花又叫癢癢樹。宋代詩人楊萬里詩讚頌:「似痴如醉麗還佳,露壓風欺分外斜。誰道花無紅百日,紫薇長放半年花。」

故事館在都會建築環繞中顯得陳舊,側邊木窗與黑瓦,很好的懷舊拍照景點。

大門掛上「日日待客」燈籠與布簾,內部不是日本料理店,是免費參觀的小型展館。

入口最特別的日式圓窗。

從內部看木製圓窗,據說昔日住戶學生都坐在圓窗邊借光讀書。

為保護屋內榻榻米地板,參觀時必須脫鞋穿襪。

榻榻米旁是外窗與推門,日式住家觀賞庭院風景的地方。

廚房有能讓全家吃飽的老碗櫥。水泥磚造流理台,卻沒有水龍頭,因為要挑水入屋使用。

地窖裡面存放醃漬物,長條型的木板可以拿起來。

蓋起來完全看不出是地窖。

目前陳展中壢在地中藥行歷史,探索客家族群發展與完整的生活習俗。

中藥舖是客家人生活中不可少的元素,老街溪一帶的中藥行在醫療資源不發達的年代,守護健康與養生,中藥植物不僅作藥材也能入菜。

廚房外有紅磚豬圈,昔日公務員收入不多,會在後院養幾隻豬消化廚餘,也能貼補家用。

豬圈內放了幾條桃園豬模型,代表養牲畜的地方,挺有趣的。

離開中平路故事館騎往中正路、建國路口的財神大樓。

財神大樓80年代為站前商圈的經營指標。一樓專營遊戲機買賣或換卡帶,樓上有百貨商場、電影院、西餐廳,風光一時,因經營不善沒落,如今成廉價旅館、移工PUB。

騎入建國路,來到客運車大本營。

中壢客運昔日在中央東路總站,遷移到站前中和路。還曾在廣告演出「大雄丸」,非常讓人懷念 !

桃園客運舊址是日治「桃園軌道出張所」。

桃園客運早年創立於中壢,取名「桃園」卻以在中壢經營客運為主。

「臺汽」曾為臺灣規模最大的客運公司,民營化成立國光客運是後來才有的。

拐個彎來到「西服街」之稱的復興路。

西服街不止能訂製西服,學生制服褲都能合身好看。

興建路口昔日「國民醫院」,現改名新國民醫院。新的醫療團隊進駐,也有不一樣服務 !

直騎中和路來到留存最完整,具有文資身分的四處日式宿舍之一「壢景町」。

「壢景町」日治時期為中壢郡役所,為了方便官員派駐建有官員與警察宿舍。因位於中壢分局旁,巧合見證發生在民國66年的中壢事件。

中平路故事館、壢景町與壢小故事森林合稱為「中壢城市故事館」,三處相距不到一公里。

2013年「中壢警察局日式宿舍群」登錄為歷史建築。後由文化局進行修復,營運前舉辦票選命名活動,「壢景町」榮獲市民首選。

當年我沒有來過這裡,沒想在熱鬧的中壢還有典型的日式木造建築?

木造建築上下都有通氣孔,外牆雨淋板,屋頂黑瓦,原樣修復非常考究。

四方窗往內看,超大空間,曾經營餐廳,目前歇業中…

宿舍群有住戶增建的磚造建築。

另一間宿舍陳展:「灶下裡的好菜路」。

官舍內部面積超大,紅龜糕造型的沙發,炎炎夏日,吹個冷氣,休息一下。

原木造桁樑整修過,很有歷史懷舊感。

客家菜代表性的鹹豬肉、客家小炒、薑絲炒大腸、梅干扣肉、封肉等客家美食。

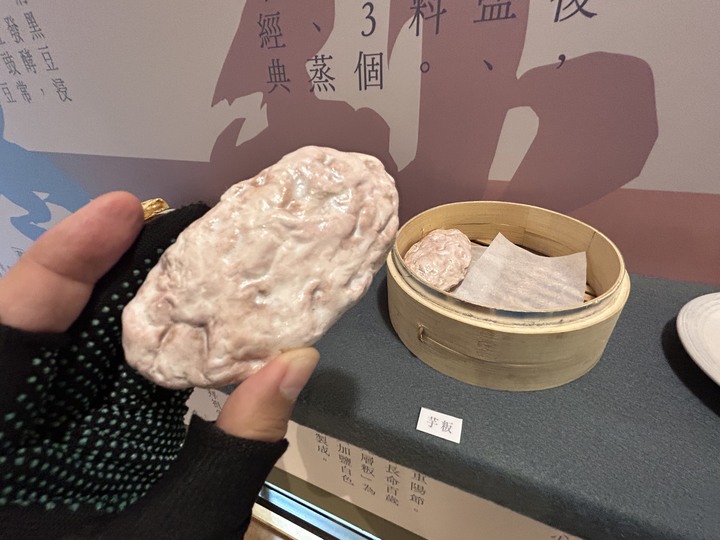

客家小吃、食物都以模型呈現。

美味小吃放在蒸籠裡,像真的一樣,讓人食指大動。

日式窗外是車水馬龍的舊省道,對街是昔日「中壢事件」發生地中壢國小。

延平路橋與壢景町相隔一條馬路而已。

天橋對面是中壢國小。

天橋上能拍整個壢景町全景。三幢官舍被四週高樓包圍,很像日本鄉間的場景。

延平路是昔日舊台1線,商家、銀行、機關眾多。因婚紗業集中,也有婚紗街之稱。

延平路一段通往平鎮區。平鎮舊稱「安平鎮」,簡化地名為「平鎮」。

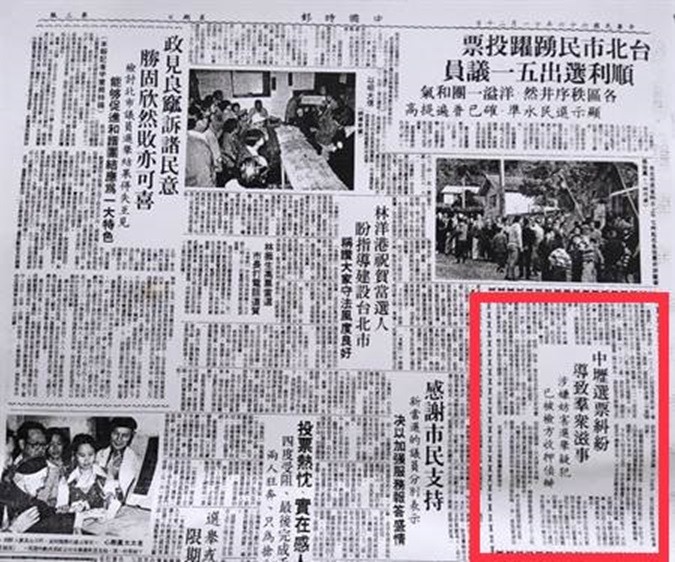

中壢事件導火線是桃園縣長選舉時設於中壢國小投開票所監選主任范姜校長(時任校長),被檢舉作票,引起市民憤怒,群眾包圍對面分局。

天橋下方正好是中壢分局,日治時郡役所舊址。「中壢事件」發生時警民衝突與包圍分局的第一現場。

中壢分局轄內工廠林立,有中央、中原、元智、健行、萬能、南亞及聖德等大專院校,有大量的從業員工及學生流動人口居住,常住人口超過450000人,為桃園市南區人口主要活動區。

民國66年11月19日桃園縣長選舉因作票引起市民憤怒,群眾包圍分局、推倒分局長座車。中壢事件被認為是臺灣民眾第一次自發性上街頭抗議選舉舞弊,開啟爾後「街頭運動」之序幕。

事件起因是監選主任范姜校長(時任校長)涉及舞弊,警方將當事人保護在分局,後又返回投票所,被發現後陸續前往包圍分局,將分局前台一線(縱貫公路)完全堵塞。

由於中壢事件發生,桃園縣投票所全部重新開票,黨外候選人許信良遙遙領先對手,最後以壓倒性票數當選,事件漸告平息。次日各大報只留下一則「選票糾紛」報導…

多年以後,中壢事件40周年時許信良獲邀重返現場。有人問:「群眾火燒警局時,你在那裡?」,他才說出躲在台北某三溫暖睡覺的秘辛。

發現分局對面有家「范姜眼科」,歷史事件主角總是不會輕易缺席。

(非當事人開的診所,特此說明)

中壢延平路,昔日為「打鐵街」,數十家打鐵舖群聚,販售家用刀具、農具,盛產種稻農家最為重要的「鐮刀」,還曾外銷日本。

如今延平路不見打鐵店,路口雄偉的台灣銀行、上海商銀、土銀、中信銀,等同中壢的華爾街。

位於舊省道(延平路)旁的公路便當。

經營50年以上公路便當老店,還以「雞腿」、「排骨」、「控肉」、「牛腩」為主打便當,令人懷念。

騎往中正路會見到外觀綠色很醒目的建築物「大時鐘廣場」。原第一公有零售市場,早期有「大時鐘」鐘塔當地標,是老一輩中壢人的共同回憶。

中正路斑駁外觀是前中壢醫院,日治大正10年由吳鴻森名醫開設。吳家出了不少政壇名人,曾任總統府秘書長、內政部部長、臺北市市長、桃園縣縣長、國民黨主席的吳伯雄先生出生在中壢。吳伯雄父親吳鴻麟與長子吳志揚,吳家一門三傑都曾任桃園縣縣長。

看過好多次的「大英帝國」MTV還在。以前沒有角色扮演的多元經營,現在讓人流連忘返…

轉騎中榮路,來到瞎仔巷50年麵店。

因位於「瞎仔巷」,才取「瞎仔巷麵店」。

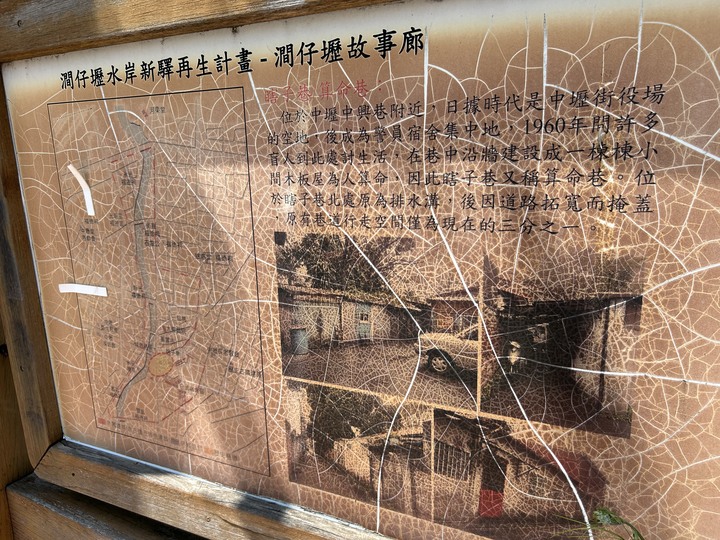

「瞎子巷」原位於中興巷一帶,最早第一市場旁小巷子。光復後許多視障人士在巷中紛紛開起算命館。

民國50年左右愈來愈多的盲人到此算命討生活,因生意興隆,被中壢人稱「算命巷」。如今「瞎子巷」已不復見,只有「瞎子巷麵店」留存下來。

光是看泛黃招牌,就知道絕對比50年還要久的麵店。

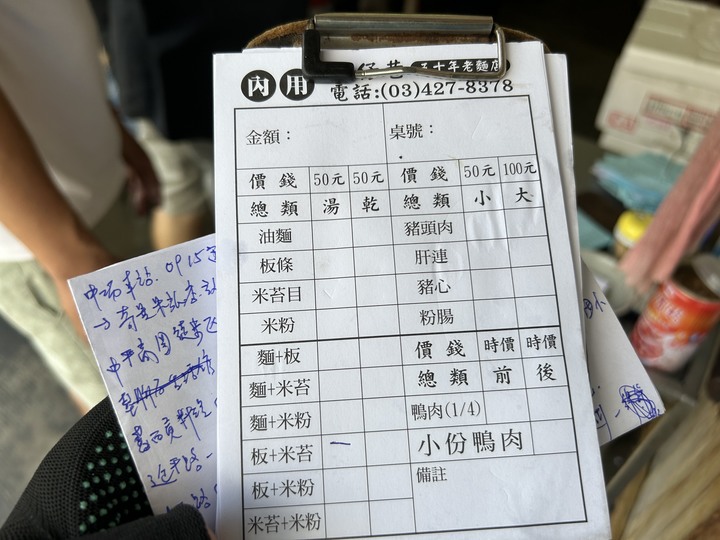

麵店有油麵、板條、米苔目與米粉,不管湯或是乾通通都50元 ,特色是油麵混板條,或米苔目混米粉都可以,還有黑白切跟鴨肉。

店裡早坐滿,門口大排長龍。好多年沒來,生意好的像當年…

豬頭肉先熬麵湯,帶有軟骨,肥度剛好,沾辣椒醬油來吃最讚。

乾湯混麵配豬頭肉,是客家人鮮鹹食物的代表,集鹹、辣、油最能下飯。

南部不會有的板條搭米苔目,跟當年一樣,還放兩片瘦肉。一碗50元,男生來吃剛剛好。

不管是板條或是米苔目,吃起來都很滑溜,口感還不錯。

能透光的手工板條入口不軟爛,胃口大開當早午餐來吃剛好。

瞎子巷麵店是中壢人的記憶之一,老店才會滿足老客人喜歡混麵的需求。

「豬埔市」舊址是種豬的販賣市場,南來北往豬販們交易後獲得極高的利潤,就地飲酒作樂,成為特種行業的聚集區。當年我17歲被37仔強迫看「目錄」,還好錢不夠,逃過一劫。

早年「豬埔仔」有特種行業與賭場,在地勢力讓中壢成為縱貫線角頭之一。進步城市總有許多曖昧的角落,低矮建築裡留下斑駁歲月駐記。

民國85年開始拓寬道路徵收土地,昔日揚名全台的「豬埔仔」走入歷史。印象中「豬埔仔」在夜幕微暗巷仔口,門口開點粉紅色日光燈,顯得格外神秘。

再逛一回「豬埔仔」已半點痕跡都不留存了,附近起建高級住宅區。現在年輕人應該沒聽過,確實是昔日很有「特色」的地方。

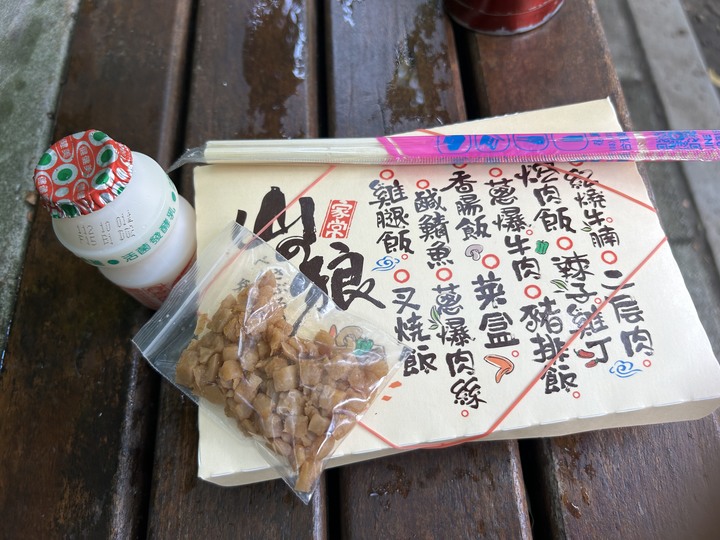

發現「瞎仔巷麵店」沒吃飽,附近還有中壢美食-山之狼、老牌曾水煎包等回憶美食。

門口滿滿的外送袋,可見便當生意非常好。

便當店在中壢國小側門旁,不太好停車,大多騎車取外帶。

已過中午用餐高峰,僅有外帶還是排到門口,果然有中壢最強便當店之稱。

不超過百元的便當價,主打有滿滿主菜與配菜的招牌。

主菜超過十種,臉盆裝的配菜選擇超多,每種便當可選三樣配菜。從滿滿菜色裡挑三道,會有選擇障礙?

老闆總是忙著收錢、找錢,讓顧客滿意離開。

每份便當自取蘿蔔乾,還有附熱湯與養樂多二選一!

員工制服背後有「拼命三郎」與「堅持若久什麼都有」。激勵人心的話人人會說,中壢便當店滿街都是,只有用心經營才能取得:「最強重口味便當、必吃便當」的肯定。

康樂路旁中壢國小新校門,完全讓我想不起來昔日舊校園的學校。

嶄新造型,且時尚設計感的校園,很難想像這是有124年歷史的國小。

中壢國小建於日治時期,1899年至今有124年歷史的國小。台灣應該沒有幾所國小比它資深?

校園建築色調以白灰色為主,使用清水模塗料,從外觀到內部延續簡約風格。

造型以錯層、曲線為設計理念,圖書館使用大片落地玻璃採光,讓有限空間創造寬闊的感受。

國小對面是昔日全台唯一僅招收女生的傳統家事學校-中壢家商。(已招收男生)

中壢家商創校一甲子,在北部有「新娘學校」封號,曾培育多名射箭國手。黑澀會妹妹的「瑤瑤」黃喬歆是壢家校友。

家商對面是壢小故事森林。

「壢小故事森林」日治為中壢支廳與公學校校長宿舍,興建於1917年,現有3棟木造建築。

最小這戶是公學校校長宿舍,另二幢較大屬官舍。

壢小故事森林二戰後作為中壢國小宿舍,與中平路故事館、壢景町合稱「中壢城市故事館」,三處相距不到一公里。

走進園區,最大一間是首長宿舍,屋頂有日式黑瓦,濃濃日本味…

曾在屋頂上日式黑瓦,已保留成為歷史見証。

隔間以竹夾、泥牆為建材,傳統工法撐起沈重屋頂,証明老建築的技藝不凡。

外牆有雨淋板,已照原樣修復。

為維護古蹟原木地板,入內請著襪子,現場也有賣襪子。

內部空間做為展示使用,陳展客家民俗活動與文創商品。

日式建築往外拍,街道外有「老牌曾水煎包」,是不錯的場景。

「森之閱」舖上榻榻米,回歸到日式建築的原味。

榻榻米上有茶几,一秒飛到日本的感覺。

不能在榻榻米上吃便當,改在室外涼爽處開動…

山之狼便當外盒畫有記號,方便辨認?今天很熱,選養樂多來喝。

主菜是控肉、配菜有花耶菜、高麗菜、紅燒茄子,加辣蘿蔔,菜量多到看不到白飯,給菜大方,難怪生意好。

控肉肥瘦都有,吃起來不柴,味道還不錯。

茄子燒的很有家常味,跟太太煮的一樣。

印象中的「中壢市」有繁榮的商圈,眾多車輛與人群,處處熱鬧。現在感覺中壢就像傳統產業集中的城市,還好有幾處古蹟保留昔日生活記憶…

下集將騎訪「老溪街、仁海宮、牛肉麵、花生糖」…

(預告下集)

騎向「澗仔壢」(下)-老溪街、仁海宮、牛肉麵、花生糖…

延伸閱讀: 用力騎單車遊記大全集