家中劇院讓我印象深刻的

是投影機上那三顆大大圓圓的燈

以及機櫃後面那堆線 @@

雖然種下我對劇院痴迷的種子

但也開啟了長達 30 年的疑惑

因為他從來不教我任何關於音響的事

每次問到,他只回答

"音響追求均衡"

<追尋>

音響追求均衡

均衡 ? 一致 ?

實在無法領悟

剛接觸都在亂搞

樂趣才是動力

直到開始感覺...

效果總是不對

哪邊不對說不上來,令人無力

過程中認識許多樂友,不乏資歷超過 10 年者

竟也同此無力感

如某科幻電影台詞

“去到外太空其實是一種逃離現實”

看電影對我也是

但去到外太空這動作就是一種現實

用來作 電影訊號重播 的器材也是一種現實

深陷在欣賞藝術,也必須面對訊號重播的科學

這時,藝術與科學是同一件事

腦力差、邏輯不好、無學經歷

一直在思考,我能做什麼

無從下手,不如刪去法

面對一個空間無數的問題

器材也無數的問題

該怎麼達到均衡 ?

我先從 "減少變異" 開始 !

架設一個減少變異的多聲道劇院

關於 n 聲道如何架設

在什麼位置、角度

杜比跟 DTS 有出白皮書

(白皮書就是一種詳盡的官方聲明文件)

目前電影、影集的音效規格

絕大多數都是這兩間公司

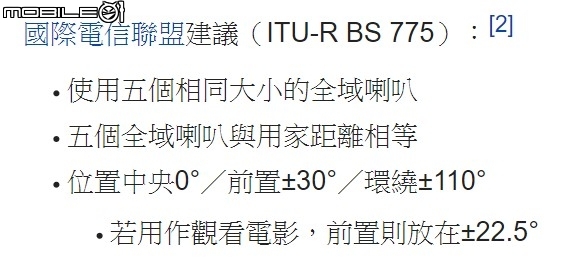

也可照 ITU (國際電信聯盟) 的白皮書

(google ITU-R hometheater)

對於家庭劇院的影像及音效

都有明確的、大篇幅的資料

(截自維基百科)

<劇院基礎設定>

從椅子的高度起步

即有了坐賞時 眼與耳 的高度

眼睛要與電視中線同高

也就延伸出電視櫃的高度

也決定了 "平面各聲道" 的高度

計算電視中線

將屏幕不含腳架的高度對半

再加上腳架的高度

即為中線

如頭有微仰

則中線微提高

(投影幕非此設定方式)

電視櫃高度決定後

則可得出 中置喇叭架 的高度

中置喇叭高音單體與耳同高是目標理想

理想通常不存在

但應盡力靠近目標位置

中置喇叭挑選後

得出高音單體位置

(或者說中置喇叭的高度)

在不超過屏幕下緣之前提

稍微仰角,對準眉心

與上述的電視櫃高度條件一起確認

即可確定中置喇叭架的高度

左右聲道也是

高音單體與眉心同高

即可得出 前置喇叭架尺寸

如喇叭本體即可達成此高度 (俗稱落地式喇叭)

則請注意高音單體位置

極重要的 !

平面 5 聲道

後方喇叭 (稱環繞喇叭) 之高度

高音單體 必須與耳同高

如椅背高過耳

可參照公式:

環繞喇叭高音單體之高度 cm

= 坐下時耳朵高度 + (坐位與環繞喇叭距離 x 0.267)

也就是說,環繞喇叭這時 微高過耳朵

此情況環繞喇叭需有俯角,朝向人耳

平面 7 聲道

側方與後方喇叭 (稱側環與後環)

高音單體 必須與耳同高

如果非與耳同高

而是 微高過耳

則側環與後環也需俯角

也就是說

平面的任何環繞形式,高度切勿超過上述公式

補充:

THX 公司在家用劇院的喇叭規範上

也有詳盡資料

例如:

平面 7 聲道,關於側環喇叭

是該用 單向發聲 還是 dipole ?

THX 說要依照不同空間及距離來使用

不過比較傾向 dipole

(dipole 就是區分方向的雙面發聲喇叭)

而 THX 建議的平面 5 聲道 同上說明

不過環繞比較傾向 bipole

(bipole 就是不區分方向的雙面發聲喇叭)

<關於天空聲道>

杜比的 Atmos

DTS 的 DTS X

是音效鍊的全然改變

那

是音效依照導演理念而做呢

還是導演依照音效技術而規劃 ?

都有可能

李安導演的電影規劃與影像技術

相互依附著

這音效鍊

錄製、後製、訊號、流量

電影院或家用劇院的矩陣規範

喇叭角度、位置

都有詳盡資料

所以 Atmos 或 DTS X

不是某台電視或某支 soundbar 宣稱

“有支援、有效果” 就能夠成真的事

因為相信天空聲道的美好

才會想架設

既然相信,就該重視

如何重視,可參考 2樓 文章