©Joe Slatter

防疫口罩含高量聚丙烯,丟棄後釀塑料汙染根據A.S. Akber等人2020年的研究指出,每一個醫用/外科口罩以及N95口罩,裡頭主要的塑膠成份「聚丙烯」含量,分別為4.5克與9克,以美國來說,每週因口罩「至少」產生了565噸的塑料廢物,印度則為2,450噸。

口罩是民眾日常的個人防護裝備,後疫情時代恐怕也難脱離此一常態,但口罩廢棄物引發的空氣、海洋和土壤汙染,以及野生動物誤食的現象頻仍,從陸域到海洋無一倖免。諸種危殆生態的現象,使得各界開始謀求更永續的口罩產製和循環再生方法,像是採用可生物降解(Biodegradable)之天然纖維織製口罩,或回收廢棄口罩再製成建築材料等等。

©Joe Slatter

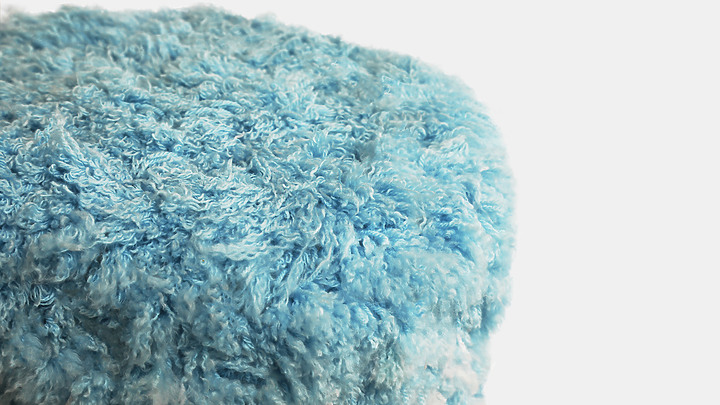

除了制度性研擬口罩的製程、回收模式及循環再生,設計界在這項議題上的推動與呼籲也不遺餘力。就像英國設計師Joe Slatter 有感廢棄的醫用口罩在新冠肺炎期間泛濫成災,包括他居住的倫敦,街頭亦隨處可見這些藍白廢棄物;這個景況鞭策他採取行動,遂將這些垃圾回收消毒後,再製成一只毛茸茸且藍白漸層的椅凳。

©Joe Slatter

口罩變紗線、堅硬聚丙烯,作為椅凳材料Slatter為了張羅材料,特地從倫敦鬧衢和街巷蒐集了4,000個廢棄口罩,接著開始進行消毒滅菌的處理步驟;方法上是先以臭氧噴霧進行消毒,接著再把口罩放在陽光直射的戶外曝曬四個星期。當這些前置作業處理好,Slatter開始思考與實驗由不織布製成的三層醫用口罩──外層的防水不織布、中層的熔噴不織布、內層吸水不織布,究竟可以製作成什麼成品?

©Joe Slatter

拆解口罩結構後,Slatter發現這些布層能紡織成柔軟的紗線,有些則能融化成密致堅硬的聚丙烯結構。在分析與推敲材料各種可能性後,他決定用廢棄口罩設計一張輪廓簡單的椅凳。由口罩製成的棉軟紗線,儼如羽毛般毛茸茸地覆蓋了椅身,藍白漸層的顏色不僅洋溢自然氣息,也充分反映了製作原料;至於融化後、質地堅硬的聚丙烯結構,則是作為支撐的椅腳。Slatter的設計不僅詮釋了口罩具有的棉質、柔軟和細緻特性,廢棄物汙染議題也透過這項循環設計得到關注。

©Joe Slatter

©Joe Slatter

在接受媒體訪問時,Slatter表示這項實驗性計劃不僅是簡單的再生設計,將廢棄口罩編織成椅凳,還蘊含著環境與文化意義。不僅如此,椅凳還有個很詩意的名字──面紗(Veil),其概念發軔在於口罩和面紗都是一種遮覆臉部、由細緻材料製成的織品;而面紗具有一種優雅神秘的美感,因此他將椅凳取作「面紗」,冀盼世人能從平凡或棄之如敝屣的事物中,發覺到美。

©Joe Slatter