濱海灣花園 雲霧林(Cloud Forest)、花穹(Flower Dome )及《莫內印象(Impressions of Monet)》特展、擎天樹叢(Supertree Grove)的《花園狂想曲(Garden Rhapsody)》聲光秀、遊園導覽車(Audio Tour)、Jurassic Nest FoodHall中的Hawker Chan燒肉飯,及金沙酒店《幻彩生輝(Spectra- A Light and Water)》燈光秀 — 赤道三國文化休閒行旅 之 新加坡篇 第五回 濱海灣花園

老狗這次的「赤道三國文化休閒行旅」受限於假期長度及預算,只規劃在新加坡停留三天。

第三天的晚上就要搭機前往另一個國家。

因此第三天只有早上可以留在新加坡市區,下午就必須前往樟宜機場。

因為參觀新加坡為數不少的博物館,原本就是老狗行程規劃的重點之一,

所以在新加坡的第三天早上,我們來到了博物館規劃區(Museum Planning Area)。

博物館規劃區接連烏節路與市中心區,內有10座國家古蹟。

其中的新加坡國家博物院是新加坡最主要的博物館,

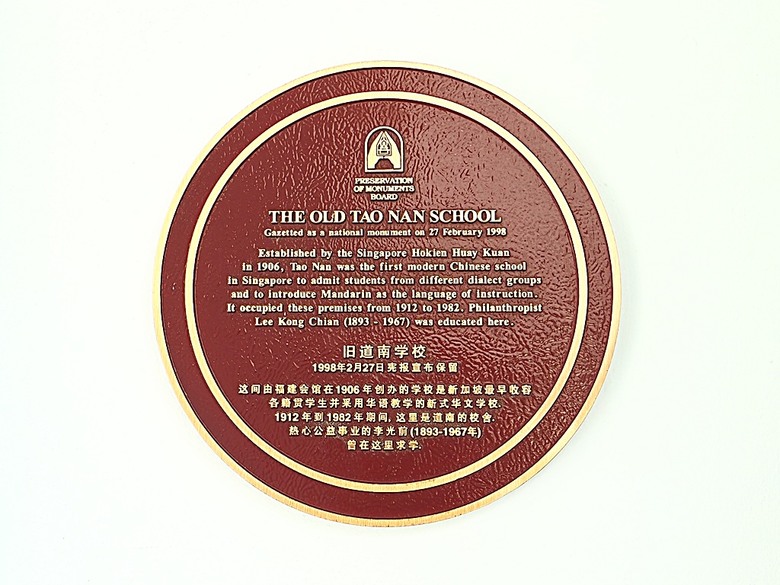

而舊道南學校曾為亞洲文明博物館的一部分,現今為土生華人博物館。

這2座博物館即是新加坡四大博物館之二,也就是我們今天早上造訪的主要標的。

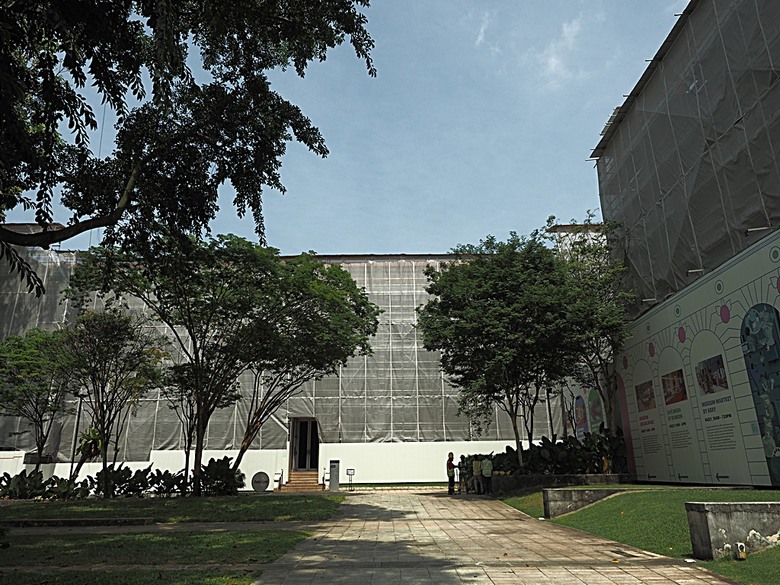

但很可惜的是新加坡國家博物院在整修中,舊館大樓整棟被包覆,完全見不到原貌。

除了這2座古蹟博物館外,我們還在移動路線上,

順道經過了善牧主教座堂(Cathedral of the Good Shepherd)與讚美廣場(CHIJMES Hall),

因為要參觀博物館,還要保留下午在樟宜機場的時間,

所以其他的歐式建築,就留待日後有機會再造訪了。

或許等新加坡國家博物院和新加坡美術館整修完成之後,再次安排造訪新加坡吧!

以下就是這幾處景點的簡介:

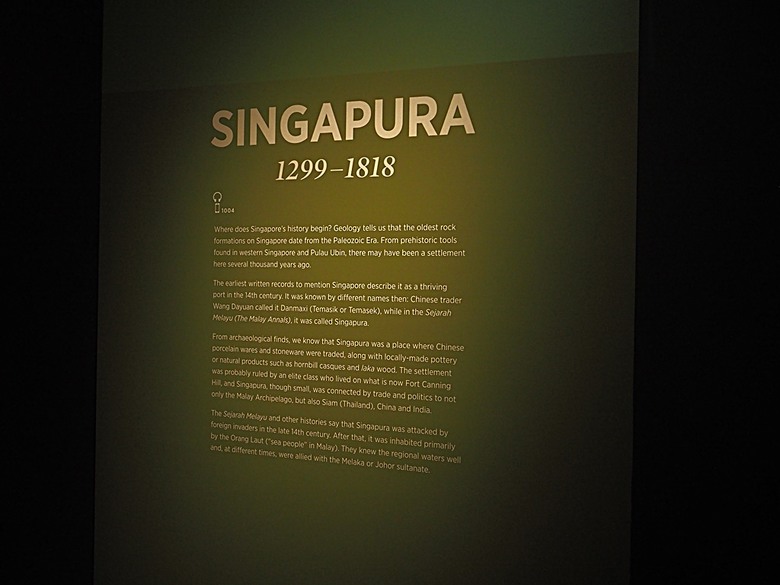

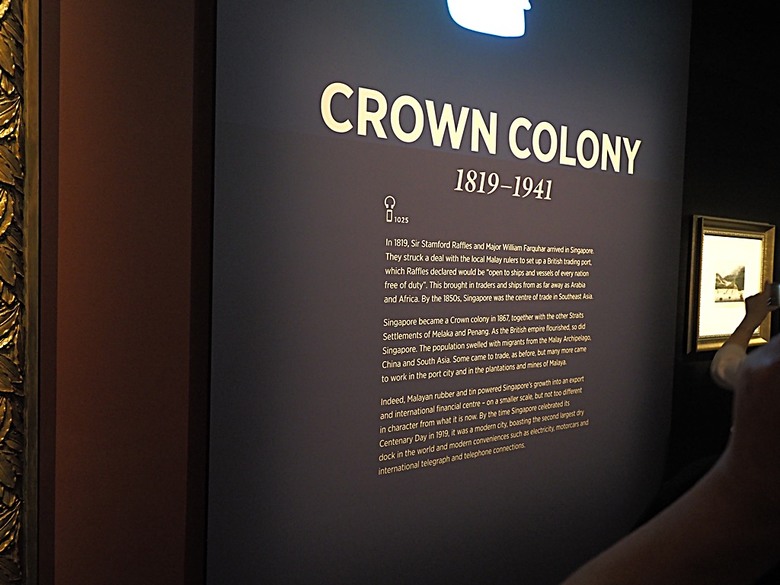

- 新加坡國家博物館(National Museum of Singapore):這裡是新加坡最早成立的博物館,歷史可以上溯至1849年。之後經過數次搬遷後 ,於 1887 年遷至目前位於史丹福路的永久位址。館內的展出以歷史、文化與藝術為主軸,所以設有名為「新加坡歷史長廊(Singapore History Gallery)」的常設展,展出的內容包括歷史上的四階段:新加坡島(1299~1818)、大英帝國直轄殖民地(1819~1941)、昭南島(日本占領時期, 1942~1945)及現代新加坡(1945之後),以市井小民的生活情況與日常用品的收藏品來解說當代的情境。而建築物本身則是新加坡國家古蹟,屬於新古典主義的造型。我們到訪時正巧遇上整修,因此只能見到側翼的原始外觀。

博物館的正面被像這樣整個包起來整修,所以完全見不到外觀。而內部空間也一併整修,展出的空間是利用新建於後方的新館建築物。

博物館的正面被像這樣整個包起來整修,所以完全見不到外觀。而內部空間也一併整修,展出的空間是利用新建於後方的新館建築物。

- 土生華人博物館(Peranakan Museum):「土生華人」是指明朝時期華人移民東南亞,和當地居民通婚後的混血後裔。因為這群人傳承華人與東南亞民族的血統,因此在生活與習俗上出現融合華人與東南亞民族的狀況,因而形成特殊的文化。這些人被稱為「<ruby>峇<rt lang="zh-Bopo">ㄅㄚ</rt></ruby>峇娘惹(Baba Nyonya或Peranakan)」,而他們的文化就被稱為土生華人文化。土生華人博物館即是專門以展示這種種族融合文化的展館,前身為亞洲文明博物館的一部分。2006年時,原使用前道南學校大樓與皇后坊大廈作為展示空間的亞洲文明博物館關閉舊道南學校大樓,以進行整修並重新選擇整修後的博物館展出方向。後來選定以土生華人文化為主題,內部重新規劃後於2008 年 4 月 25 日正式開放,內部設有 10 個永久性展區,包括了「<ruby>峇<rt lang="zh-Bopo">ㄅㄚ</rt></ruby>峇娘惹」的起源、食衣住行等生活用品、藝術和手工藝品、信仰的宗教、政經事務等。

除此之外,我們還遇上了特展「袱紗(FUKUSA)」,展示來自日本的包裝用絹布。

除此之外,我們還遇上了特展「袱紗(FUKUSA)」,展示來自日本的包裝用絹布。

- 善牧主教座堂(Cathedral of the Good Shepherd):善牧主教座堂(Cathedral of the Good Shepherd)是新加坡最古老的羅馬天主教教堂,竣工於1847年。建築模仿了倫敦的科文特花園聖保羅教堂以及聖馬田教堂,因此外觀看起來就像是從歐洲搬來的建築物一樣。1832年時,新加坡第一座永久性天主教禮拜堂開始興建,次年竣工,為小型木質和亞答建築。1843年時,在現址重新興建大型教堂建築,至1847年,加建尖塔完工,同年啟用,即是現今所見建築物,外觀帶有文藝復興時期風格。

- 讚美廣場(CHIJMES Hall):這裡是一組歷史悠久的建築群,包括原為天主教聖嬰修女院(Convent of the Holy Infant Jesus Chapel, CHIJ)及宿舍古德威爾屋(Caldwell House)。目前所見的教堂建築落成於1904年,屬於天主教聖嬰修女院的部分。這一組原為宗教用途的建築,在1983年被新加坡政府收購,原本在此地營運的學校遷移至由政府分配的新地點。而舊建築物群,包括聖嬰耶穌修道院教堂和考德威爾故居,則由政府於 1990 年 10 月 26 日列為國家古蹟。自1991年起至1996年間進行這些老建築的修復,而在修復完成後改稱讚美廣場(CHIJMES Hall),轉變為商業用途。現在裡面有好幾家餐廳,只是我們沒時間在這裡用餐…

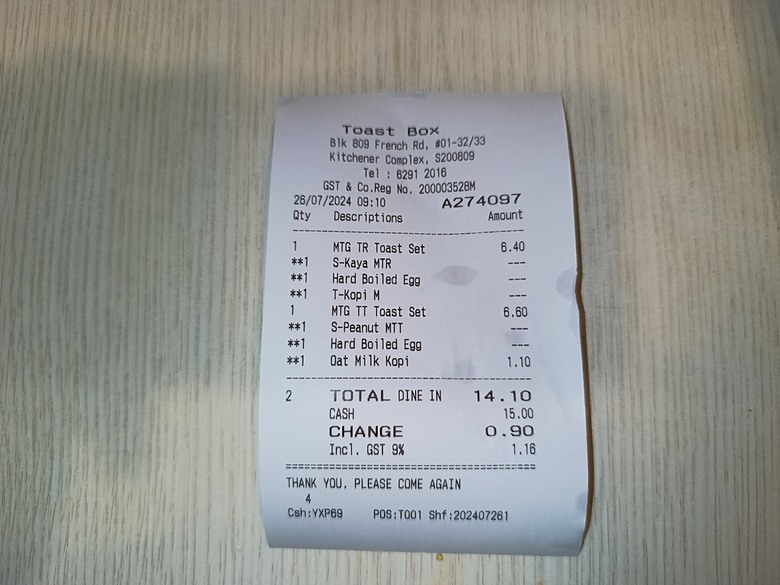

- 土司工坊(Toast Box):這家餐廳的餐點,相信國人都不陌生,因為在臺灣也有分店。會選這家的餐點當今天早餐的原因,一來是就位在我們入住的V-Hotel旁邊,二來在臺灣就已經小有名氣,來到原產國當然要試試他們原本的味道是怎麼樣,所以當然就登門簡單吃一餐。心得是挺好吃的,特別是吐司,是令人會懷念的那種口感及味道。

以下是這天早上步行移動的路線。

雖然距離不長,但兩座博物館有相當多的展品可以欣賞了解。

因此實際步行的距離應該多了一些。

不過畢竟博物館內是有空調的,比起在戶外活動舒服多了。

以下就按時序來分享每個造訪的景點。

🍞 土司工坊 (Toast Box) 勞明達站

因為今天是造訪新加坡的最後一天,所以早上整理完行李後就先辦理V-Hotel Lavender的退房。

走出旅館後,拍張旅館大樓的外觀作為紀錄。

話說回來,V-Hotel Lavender的房間數真的很多,入住的客人也多。

應該大部分都是考量這裡的交通便利性吧!

V-Hotel Lavender還有另一個優勢,就是住房的客人可以免費寄放行李。

V-Hotel Lavender有專用行李房及專屬管理人員。

只要寄放行李就會給像這樣的小卡,領行李時憑卡領取。

至於可以寄放多久免費? 應該至少入住與退房當天是免費的,因為老狗都有用到。

在V-Hotel Lavender接待大廳的對面就是土司工坊。

因為博物館區一帶沒有小型餐廳,所以我們決定在這裡吃完早餐再出發。

店面不大,但翻桌率高,工作人員很多位,所以排隊訂餐都不用等太久。

才剛訂完餐,找好位置坐下,沒多久後全部餐點到齊。

老狗點的是咖椰土司套餐,內含特地要求的全熟蛋,飲料是燕麥奶咖啡。

老狗個人認為這土司挺好吃的。

因為本來就喜歡咖椰醬的味道,又不會烤的太乾。

不吃生食的老狗當然點全熟蛋。

加上這兩顆下肚就飽到下午去了…

老婆點的花生醬吐司套餐。吐司看起來似乎沒什麼特色。

這2顆半熟蛋就是新加坡人的道地吃法。

對老狗而言不敢領教…

最後來看一看帳單,這價格,果然是新加坡…

個人是認為土司工坊是在新加坡旅遊時外出用餐的好地點。

因為餐點不算非常美味,但至少不會是個雷。

但是上餐快,如果時間有限,會是個很好的選擇。

之後就如前2天一樣,跳上地鐵玩轉轉樂,往新加坡國家博物館出發。

🏛️ 新加坡國家博物館 (National Museum of Singapore)

因為出門的時間有點晚,氣溫已經上升,不想一路逛古蹟走過來。而且算算時間,到達國家博物館時應該就是開門時間,

於是只搭4站,但轉了2次地鐵,直接來到國家博物館附近的地鐵百勝(Bras Basah)站。

走過長長的地下通道後,從國家博物館前面的出口上地面。

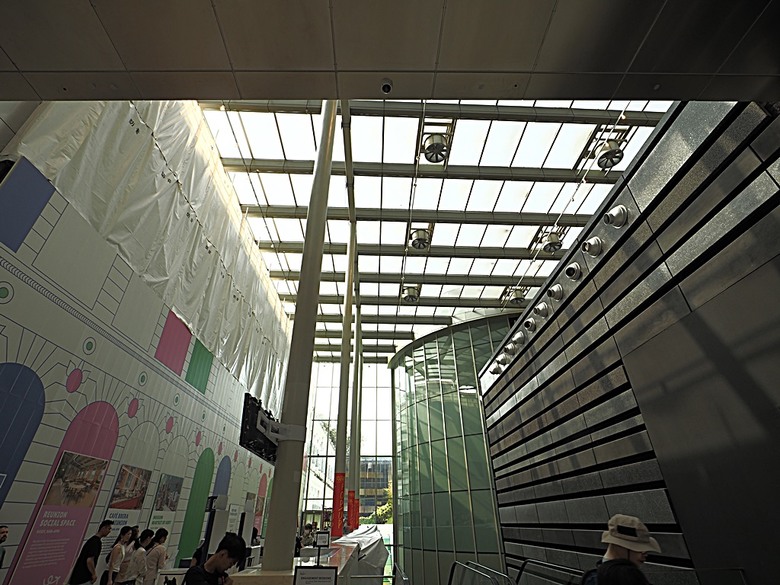

沒想到看到的是下面影片中這個樣子,難怪前一個月票價調降…

走過路口到對面,近看也看不出原來的樣子。

反正維修中,包好包滿的概念。

只有左後側翼這一段未列出整修,可以看到原本富麗堂皇的樣子。

走進大門,再走過通廊,來到前後棟之間的空間。

這裡是售票口,或是檢核票券的地方。

老狗為了避免入場時購票費時,事先在KLOOK上買了門票,

有興趣的朋友可以看看以下的連結:新加坡國家博物館門票

另一邊是通往後棟二、三樓的手扶梯。

國家博物館的後棟是在2003~2006年間興建。

這次造訪時的展區全都在後棟當中。

順著工作人員的指示,走進“Singapore History Gallery“當中。

第一部分是SINGAPURA,原意是獅城,在13~19世紀初年還不是稱作Singapore。

時光回退到800年前,那時的航海圖不像今天那麼精準,但是新加坡的位置就已經被標出。

可見其地理位置的重要。

這裡展出許多在那個時代留下來的生活器具。

從這裡有各種不同民族的生活器具,

可以得知自古以來,因為地利之便,新加坡一直是各地文化的交會處。

因為人們可能來自陸地,但更多是渡海而來。

海洋的不確定性,讓新加坡附近海域成為沉船的大本營。

許多破損的生活用器,像是碗盤陶甕之類,就這樣被沉封在海底。

- A

- B

- C

這邊用影片的方式來說明那個時代的人們是以「以物易物」的方式達到互通有無的。

展區內的大船模型,象徵在那個年代來自世界各地的人,都是搭船從海上過來的。

因為在海上移動的不確定性相當高,所以總需要有武器自衛。

槍是當年最先進的武器,只是這造型也太浮誇了吧?

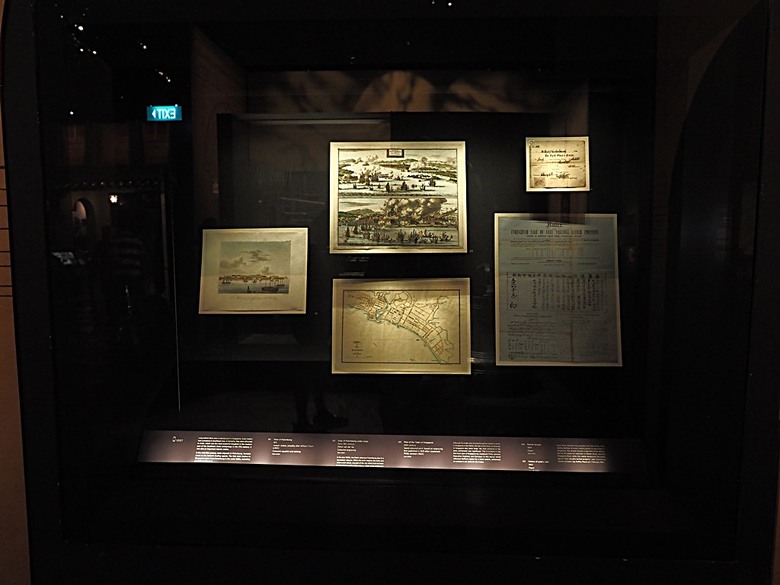

時序向前推進,航海地圖也漸漸的精準。

雖然還是和今日的地圖有段差距,但是越來越接近實況了。

- D

- E

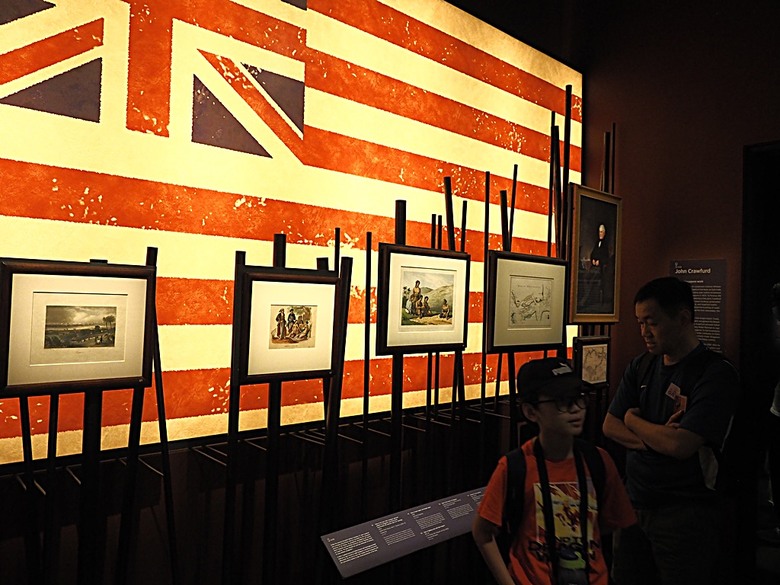

然後進入第二個階段—直轄殖民地,這改變了新加坡未來的命運。

而真正改變新加坡命過的推手是這位—萊弗士爵士。

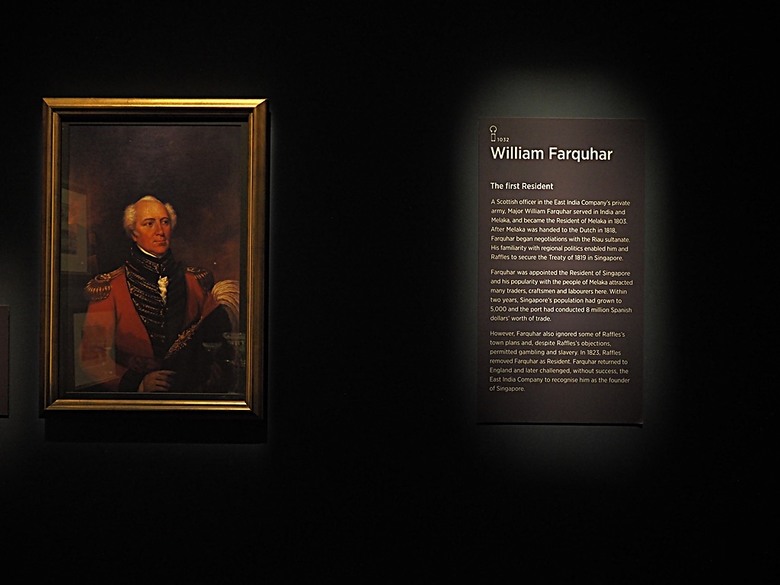

這位也是功臣之一—威廉法誇爾,新加坡第一任駐紮官(the Resident of Singapore)。

當然還有他們帶來的「用品」,像這個…

除了英國人之外,這裡還介紹對於當地現代化有所貢獻的當地人與華人。

這位是殖民地時期的重要人物—蘇丹阿布·巴卡爵士。

為現代首任柔佛蘇丹,即柔佛的第21任蘇丹。

因在任期內大力推行柔佛州現代化運動,因而被稱為「現代柔佛之父」。

這位是華人黃亞福,馬來西亞柔佛州著名的港主和企業家,興建在許多柔佛州的公共建築。

另外還有好幾位名人的大畫像,只是老狗不認識他們。

還用繪畫的方式介紹當時來自世界各地的旅行者。

以實體展示這些旅行者帶來此地,成為當地人生活中一部分的器物。

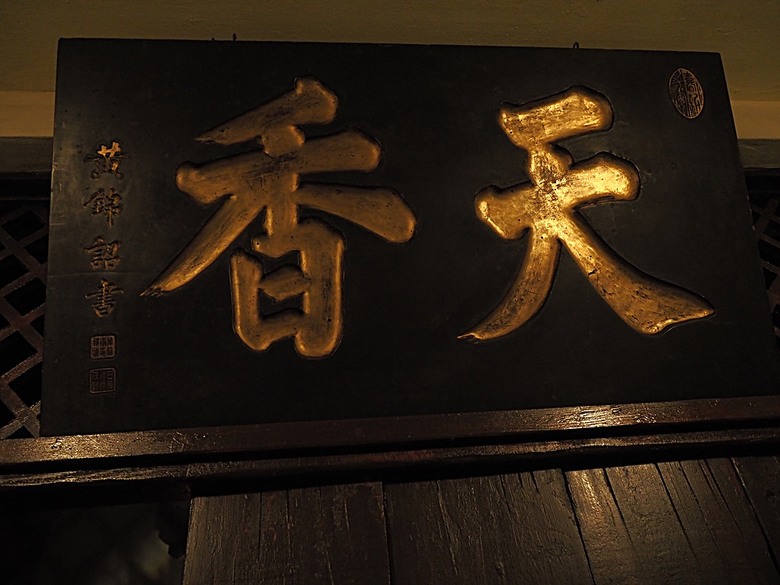

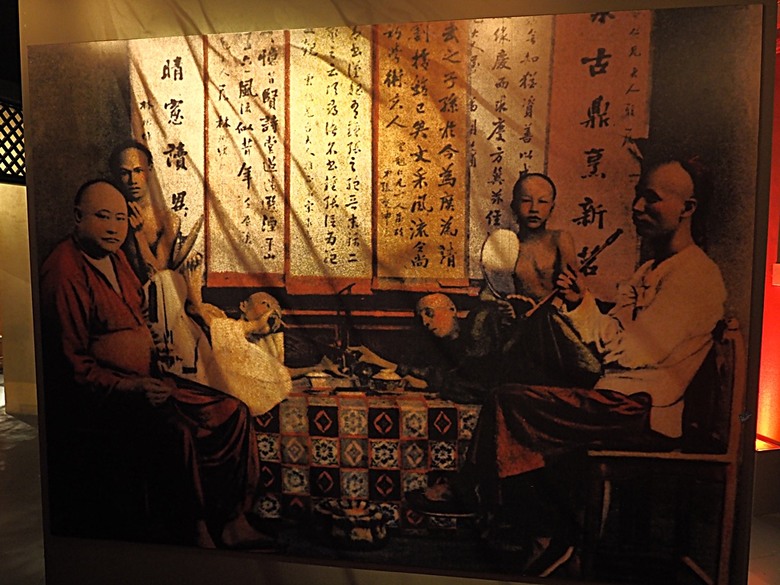

這裡以擬真的方式,設置了一家茶行—天香。

用來展示這些來自各地的旅行者所帶來的用具。

像這樣的招牌就是華人帶進來的。

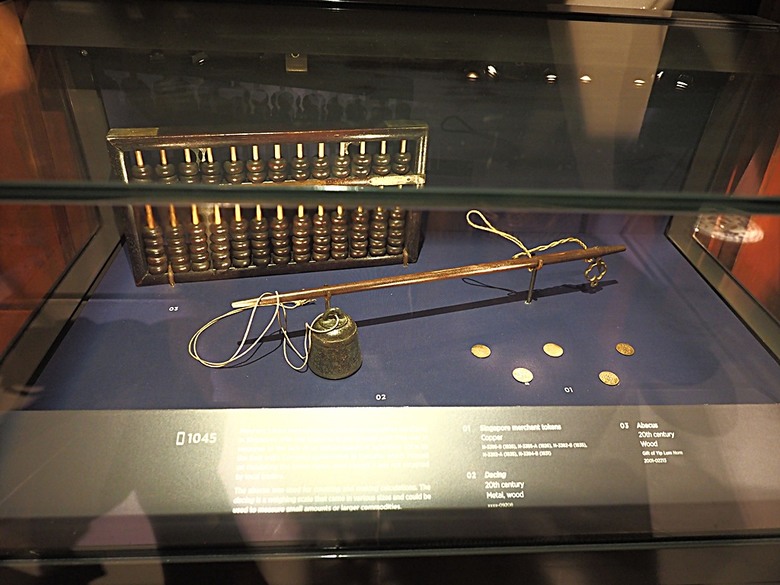

算盤與秤也是華人進來的商業用品。

而茶商會存在的原因,有一大部分原因是英國人喜好品茶。

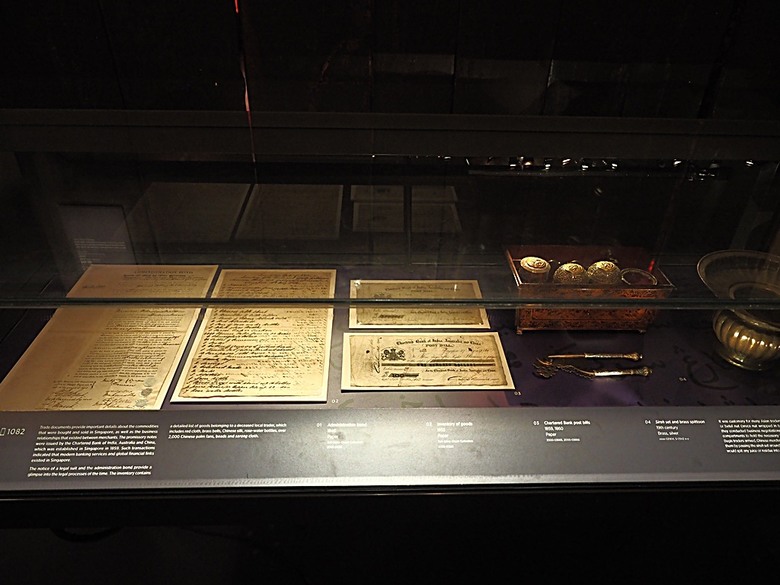

所以相關的用具,包括茶罐、茶具,乃至於茶業貿易用的契約、文書,也就因應而生。

英國人好品茶,那華人呢?

照片中這個樣子可是當年上流社會盛行的樣子。

這是當年菸館的標準配備之一,閒來無事躺上面來一口,久而久之不來一口也不行。

最後就被稱為東亞病夫…

即然吸食鴉片是上流社會的行為,那麼工具就更為講究。

像這樣精雕細琢的煙管,當然是一定要有的。

這裡另外展示一些長期吸食鴉片者的「成果」。

辛苦工作賺的錢,全都買鴉片用光了,還搞的三分像人、七分像鬼…

還好現在沒有人說要靠它減重…

這一區裡還展出許多殖民地年代的小幅風景畫,讓人們可以了解那個時期的新加坡樣貌。

- F

- G

- H

- I

- J

- K

- L

這些小幅油畫描繪當年來到新加坡的旅人,各色人種都有。

展場中少數的大幅油畫,描繪近200年前的新加坡。

還有少數來自中國的工藝品。

按照官網的說明,Singapore History Gallery應該還有昭南島(日本占領時期, 1942~1945)及現代新加坡(1945之後),不過老狗逛完了整個展區並沒有見到這部分,或許是在整修中。

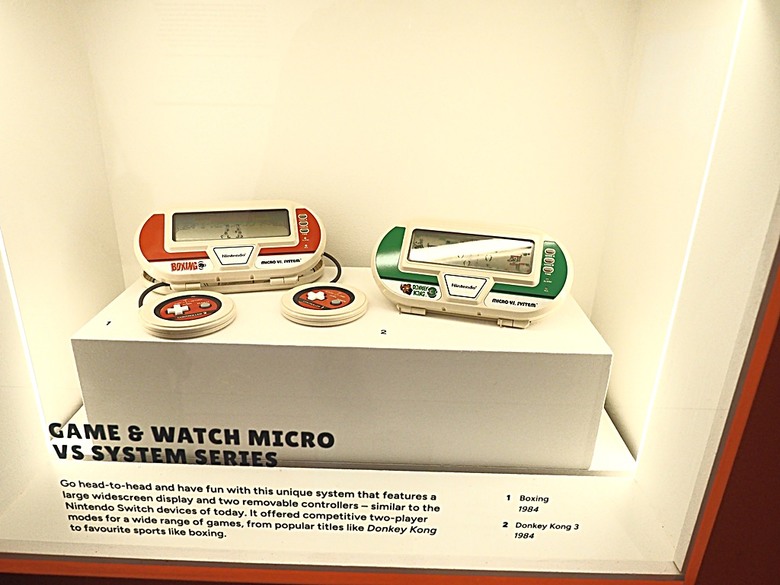

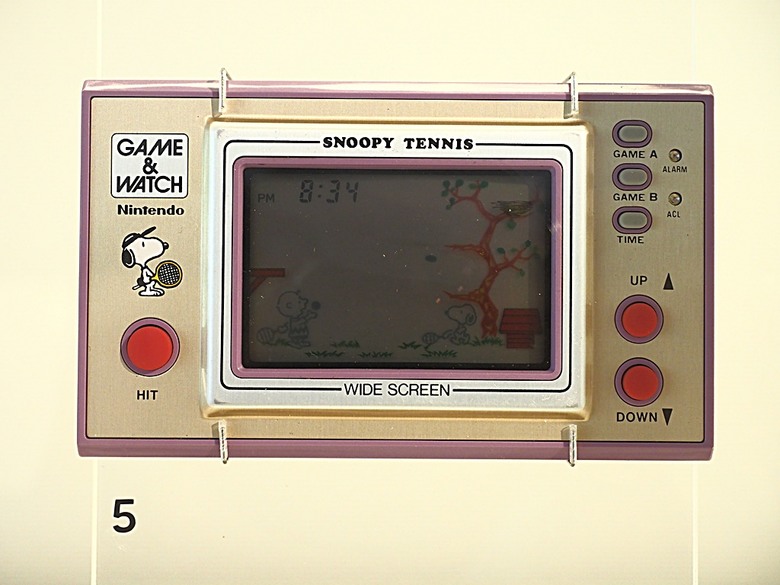

順著館內的動線行走,來到了"Play:Date – Unlocking Cabinets of Play“展區。

這區的展出內容和前一區有著極大的不同,因為展出許多玩具。

這隻熊很面熟呀!

這些小車車應該不少人有印象吧?

老狗看了看,應該是來自西方的品牌,不是來自日本的Tomica。

- M

- N

這種掌上型電玩,像老狗這樣有點年紀的人對它應該不陌生。

任天堂的掌上型電玩,在老狗國小五、年級時相當流行。

當年的小朋友可是夢寐以求,希望手上能有一部。

下面這些電玩,應該不陌生才是。

那個OCTOPUS,老狗小時候有一台,是老爸去日本帶回來的!

- O

- P

- Q

- R

走出玩具櫃,看到牆上的說明。

這裡目前是唯一可以見到博物館原貌圖片的地方。

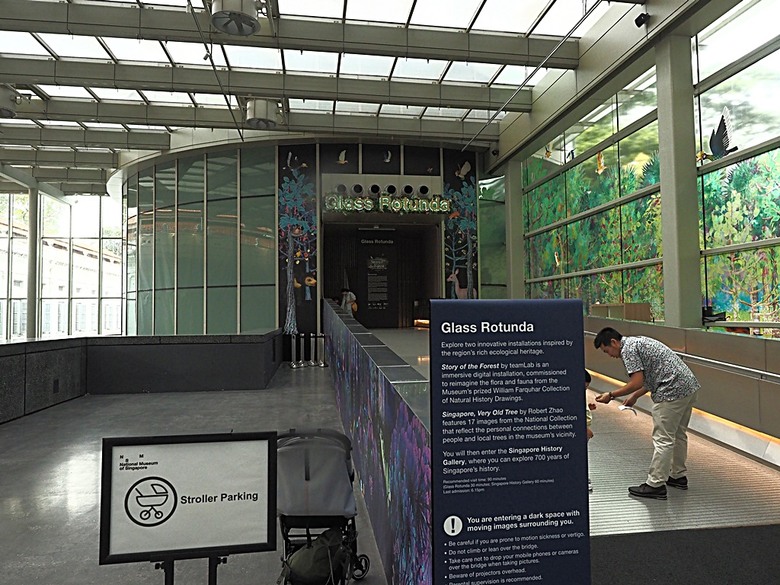

另一個展區—Glass Rotunda。

一旁的空橋上掛著的是展品—Wings of a Rich Manoeuvre。

安裝在連接 19 世紀建築及其現代玻璃側翼建築的空橋上方。

至於空橋的那一端?很抱歉,此路不通。

在這裡可以見到下方的臨時入口處。

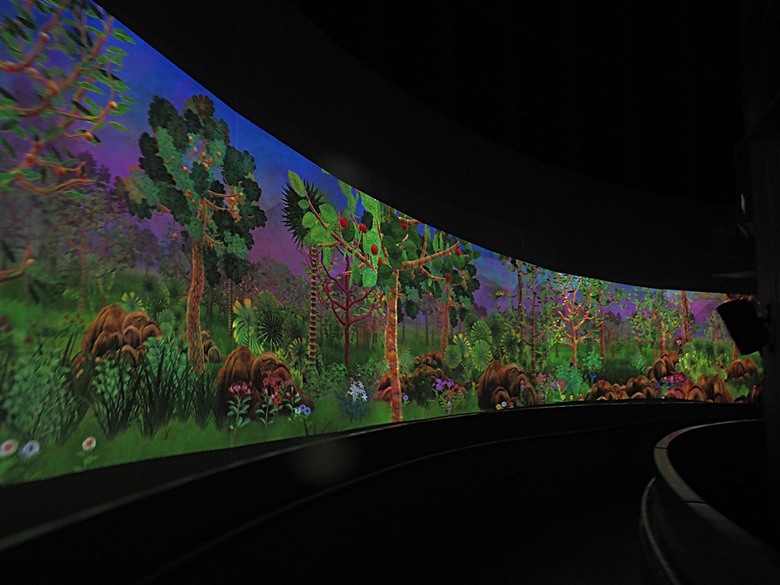

走進Glass Rotunda展區看看,裡面的展覽是“Story of the Forest“。

一走進去就是繪畫的投影。

據官網的說明,這些動畫是源自於博物館珍貴的 William Farquhar 自然歷史繪畫收藏。

將館藏中的 69 張繪畫轉化為3D動畫,可說是另一種展示方式。

再往下走,牆上出現的是19 世紀馬來亞的野生動物和風景。

在這中間步行,可以當作是走在百餘年前的現在位置…

光看照片沒什麼意思,老狗邊走邊錄影來分享比較有趣。

這檔展出到2024年10月13日就結束,如果不是正好打算去新加坡,應該就看不到了。

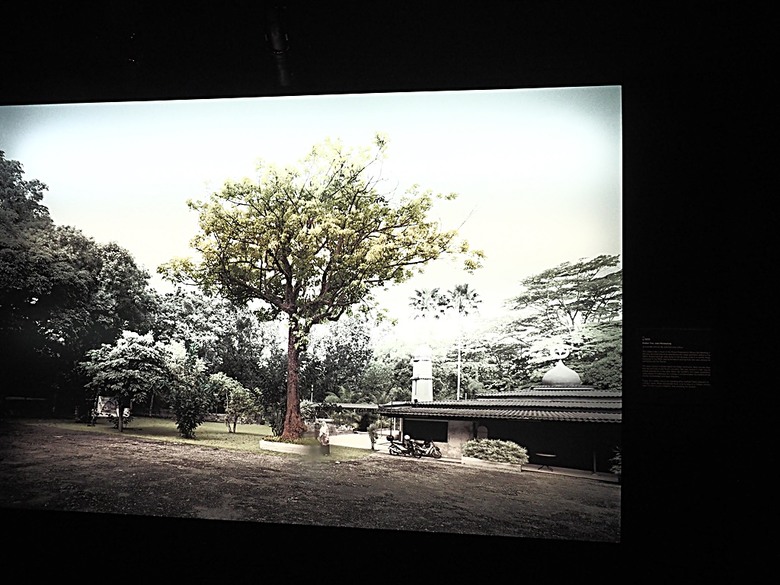

前段的路線是螺旋型的斜坡,往下走到平面,牆上都是新加坡老樹們的照片。

- S

- T

- U

然後,從剛剛的Singapore History Gallery角落冒出來…

換句話說,館內的展覽到這裡差不多看完了。

其實有點失望,畢竟這裡是國家博物館,因為整修而少了一半的展示空間。

只好無語問蒼天…

國家博物館還有一些附屬設備,對旅行者而言很有用的。

像是非常乾淨的洗手間。

供應冰水的飲水機,這真的是佛心來的!

新加坡氣溫這麼高,免費供應冰水真是令人讚賞的事!

不過想喝冰水有一些技巧。

因為是電眼感應給水,所以瓶子不能是透明的。

如果是透明的,要用手擋住電眼才會出水。

這支茶裡王的瓶子容量相對大,所以一直跟著老狗到再下一個國家…

這裡還有間視聽室,沒開放就是了。

即然展覽看完了,那就往下個景點移動吧!畢竟能停留的時間相當有限。

離開前再看一看唯一能見到原始外觀的部分。

英國人蓋的建築物,帶有原汁原味的歐洲風格。

其他的外牆整修中,包的密不透風…

這邊也是,全都包起來了…

下一站是土生華人博物館,往那裡的方向移動,卻走進了大學校園。

🏫 新加坡管理大學 (Singapore Management University)

因為國家博物館在福康寧這座小丘的下方,所以我們離開時是往下走的。只是沒想到走著走著進了大學校園,看到大樓上方的Logo就明白了。

這裡是新加坡管理大學,校舍群中有新舊不同年代的建築物。

新建築就像這樣,就像是建築師的競技場,造型標新立異。

校舍建築散步在這一帶的街區中,幾乎都立體化。

畢竟博物館區就緊臨市中心區,土地成本相當高,得省著點用呀!

這裡好像是新加坡管理大學的正門,有門牌和地址立牌。

不過不用看那個小小的立牌,看大樓上明顯的SMU就該知道了。

新加坡管理大學的排名雖不如新加坡國立大學,但仍然是所很不錯的學府。

這棟老建築不知道是不是也屬於校園之一?

在校區對面街角的老建築,很漂亮呀!

查了一下維基百科上的資料,這棟建築物是Vanguard Building。

原名馬來西亞出版社大廈,或簡稱MPH 大廈,最初是衛理公會出版社的所在地。

自2014年起,出租給新加坡管理大學。

這棟建築是新加坡僅存的愛德華時代建築的少數例子之一。

它的特點是拱形山牆、拱形窗戶以及毛石砌立柱。

在側面可以看的更清楚。

再走個幾步路,土生華人博物館就在對面。

🏛️ 土生華人博物館 (Peranakan Museum)

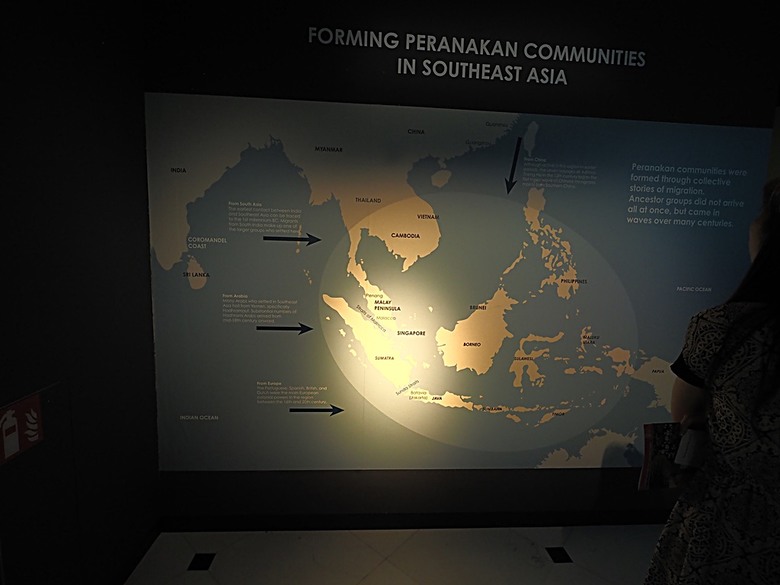

「土生華人」是指明朝時期的華人移居東南亞後,和當地居民通婚後的混血後裔。這群人當地被稱為【<ruby>峇<rt lang="zh-Bopo">ㄅㄚ</rt></ruby>峇娘惹(Baba Nyonya或Peranakan)】,

也稱【土生華人】或【海峽華人】。

因為這群人傳承華人與東南亞民族的血統,

因此在生活與習俗上出現融合華人與東南亞民族的狀況,形成特殊的文化。

至於為什麼會在明朝時就出現華人移居東南亞?

遠因就是在明朝的「鄭和下西洋」,為中國大陸東南沿海一帶居民打開一條謀生之路。

原籍是泉漳或廣東潮州地區,以及廣府和客家籍居民,因為原鄉生活困難,

在鄭和打開通往東南的航路後開始移民,逐漸在麻六甲形成聚落定居,與當地人通婚。

之後由於大明帝國國勢衰退,通婚華人的後裔由於交通不便、海禁等因素,

開始與大明帝國關係疏遠,而與本土文化相互交融,

逐漸形成兼有漢民族與當地居民文化的新民族。

這群人在英國開始統治後,開始接受英語教育,所以能懂得至少三種語言。

因為能和英國殖民者溝通,再加上「土生土長」的身份而受到殖民政府的重用。

因此大部分土生華人在殖民期間從事國家行政和公務員職位。

生活遠較於十九世紀才移民至馬來亞從事移工的華人來得富裕許多。

他們的生活用品,包括家具、衣物、首飾…等,

與後期來到大馬的華人及當地的馬來人有著頗大的差異。

雖然土生華人的人數不多,但卻有著具有特色的文化

而他們的生活用品被大量收藏在這座成立於2008年的博物館當中。

做為展覽空間使用的建築物是舊道南學校大樓。

而道南學校則由新加坡福建會館於1906年11月18日成立,

是新加坡第一所華校,稱【道南書房】。

最初為閩南華人兒童提供現代教育,之後在 1909 年開始接納其他華語族群兒童入學。

1912年這棟校舍落成,學生遷入上課,改名【道南學校】,直到1982年遷出。

這棟建築在1994年翻修後,成為亞洲文明博物館的一部分。

建築外觀帶有古典風格,融入法國文藝復興時期的元素。

正面採用科林斯式凹槽壁柱,中央向內退縮,兩側凸出像衛塔。

樓高三層,中央為方形中庭,頂部設有天窗。

老狗總覺得這棟建築物似曾相似,不知道位在金門成功的陳景蘭洋樓和這裡有沒有關係?

位於一樓大門外的門牌及雕像,好像是阿公帶孫子一樣。

門柱上有一對老鷹,據說是可以辟邪的黑色鑄鐵鷹,專門守護學校。

建築立柱全為方形科林斯式凹槽壁柱,柱頭花草裝飾精美。

走廊外側由連續拱門構成,中央有拱心石。

- 右側門柱

- 左側柱頭花紋

- 中門

- 右側柱頭花紋

- 左側門柱

大門旁的立牌,說明這棟建築的來由,以及在1998年宣布為國家古蹟保留。

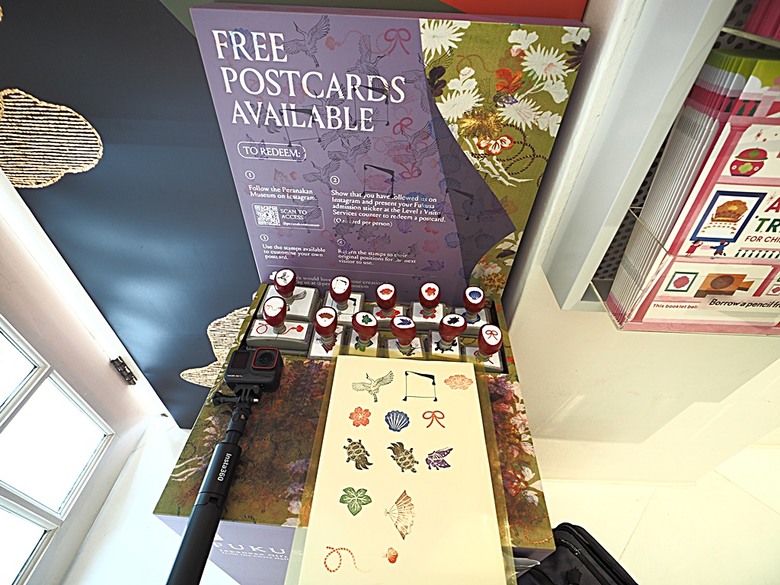

另一片說明牌,說明開放時間,以及內部現在有「袱紗」特展。

在買入場券之前,發現一旁有紀念章,沒想到來到新加坡也會見到這個…

或許是因為「袱紗」是日本人的用品才有參觀紀念章的吧!

因為Klook和KKday都沒有單獨販售土生華人博物館的入場門票,

所以直接在大門內的大廳購買,票價為SGD12,大約臺幣300左右。

線上購票連結可以看這裡:Ticketing Peranakan Museum

然後就走進一樓的展間【起源(Origins)】參觀。

可以看到許多土生華人的生活用品,包括家具、碗盤、壁毯等。

另外還有重要人物的畫像,以及仿製的神明廳擺設。

位在建築物正中央的天井。

走到這裡,老狗覺得金門的陳景蘭洋樓設計時,會不會曾參考過這裡?

這區裡面展出的土生華人老照片。

老照片的數量頗多,一眼看不完。

- a

- b

- c

- d

- e

用大地圖來說明土生華人在東南亞一帶的分布。

現在已經不止東南亞了,在澳洲有不少土生華人分布地。

這些全是日用品,只是有一些叫不出名字是什麼。

通往二樓的樓梯,木造的,古色古香。

二樓的空間展出的大多為居家用品,像是家具、碗盤瓷器,以及其他的家庭生活用品。

除了首飾外的物品,大部分體積都不小。

這些都是家具、家飾類的物品,有些叫不出名字。

但它們有個共同的特色,就是表面都有細緻的花草浮雕。

- f

- g

- h

- i

- j

- k

- l

- m

- n

- o

- p

這件家具比較特殊,好像是音樂櫃,會自動播放歌曲的那一種機器。

如果家中沒有一些銀子,應該買不起這樣的家具。

除了家具外,館內另一項大宗收藏品就是餐具。

這裡展出許多正宗「娘惹瓷器」。

外表使用的釉料色彩活潑,像是Tiffany綠、磚紅、粉藍、粉綠等。

造型與漢文化中的瓷器有些相似,但是色彩與花紋裝飾的風格就不大相同。

- q

- r

- s

- t

- u

- v

這裡是除了瓷器以外的餐具展示。

然後還有家庭中的祭祀用品區。

以及門匾。

這裡都是以龍為主題的家居裝飾用布類。

這裡還展出了好幾位昔日在馬六甲一帶活動的富商。

像下面這位是陳金聲,是新加坡華人富商,出生於馬六甲。

陳嘉金是新加坡的土生華人商人、政治活動家和慈善家,陳金聲的孫子。

陳金聲的曾孫,陳秀賢賢伉儷的玻璃馬賽克肖像。

還有其他好多位土生華人的名人畫像與照片,只是老狗不認識他們。

以及名人的用品,像懷錶。

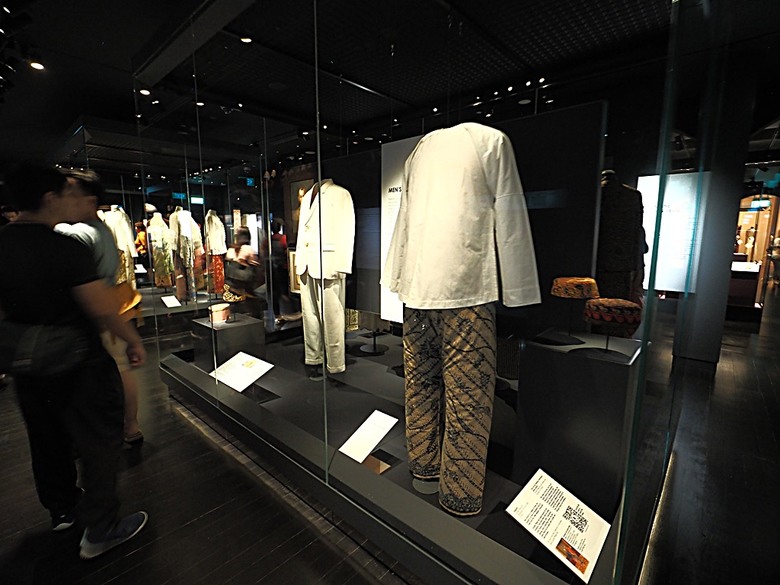

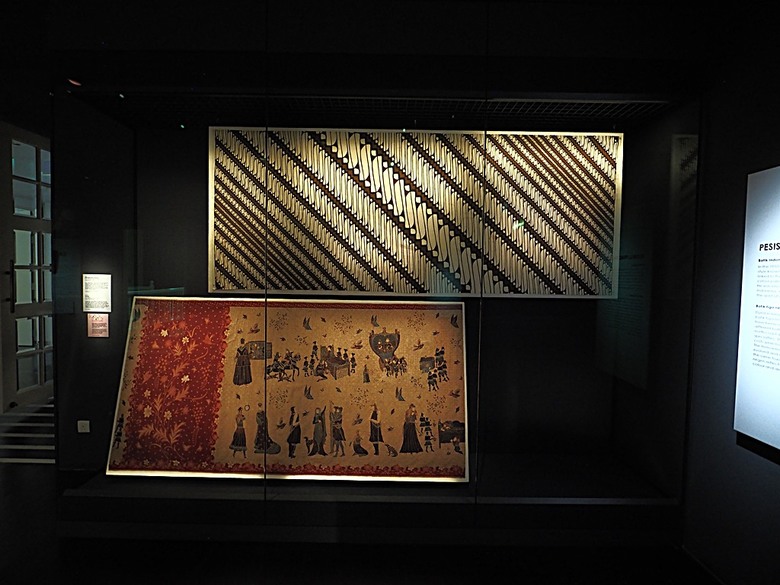

來到三樓,展出主題是蠟染、家飾織品、現代流行服飾及首飾。

這裡展出許多蠟染成品,不少是來自爪哇島上不斷增長的土生華人社區。

從這裡可以發現他們在服飾上有其與眾不同的特點。

色彩鮮豔、紋飾細緻是最明顯的特色。

- w

- x

- y

另一區則是土生華人的服飾,最具有象徵性的莫過於sarong kebaya。

- i

- ii

- iii

- iv

- v

- vi

- vii

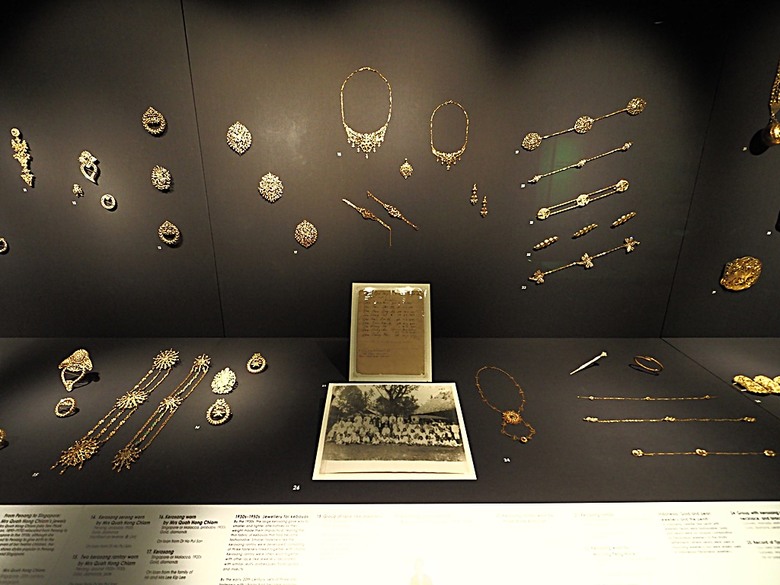

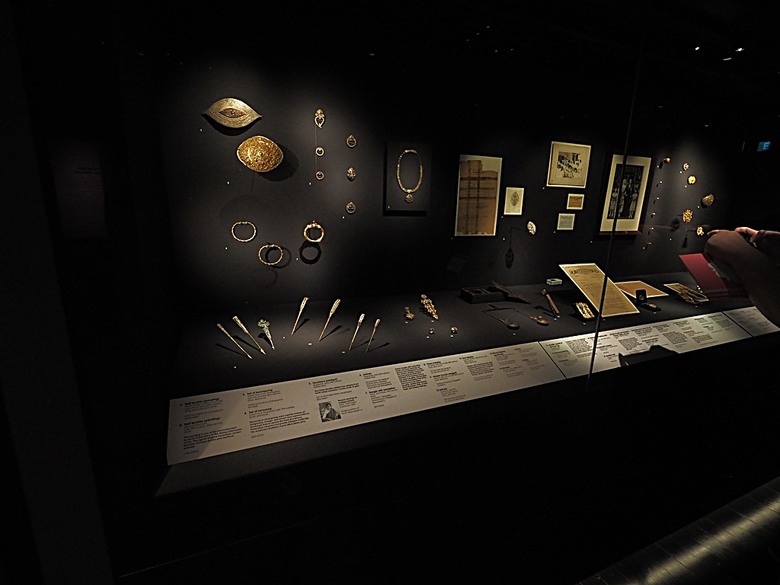

另外這一區是首飾。土生華人具有華人傳統習俗,就是特別偏好黃金製作的金飾。

所以在這裡有不少是首飾是黃澄澄的…

而與服飾一樣的細緻作工,則是造型上最大的特色。

- viii

- ix

- x

- xi

- xii

- xiii

還有一區是裝飾用的織品,其中主要是刺繡。

這些織品主要用在重大慶典(尤其是婚禮)的裝飾之用。

這也是華人所擁有的生活習慣之一。

從前臺灣人娶親時,大門上都會掛著浮繡八仙彩,也是類似的意義。

只是繡出來的圖案不同而已。

- xiv

- xv

- xvi

- xvii

- xviii

- xix

- xx

看完常設展,走到三樓中間的天井。

天井四週有走道圍繞,中間的燈飾與防墜網挺漂亮的。

- 燈飾(1)

- 防墜網

- 燈飾(2)

看完有關土生華人的生活器具常設展,老婆對於特展—袱紗有興趣,於是繼續看下去。

袱紗是日本人的禮品包裝布。

因為日本人追求外觀上的美觀與精緻,發展到現代已經變成一種藝術品。

會在土生華人博物館看到不屬於華人用品的展出,可以說是一種意外。

老狗隨身錄了一小段影片,有興趣可以看一看。

說真的,這樣的一片精雕細琢的布料,用來包裝禮品,除了美觀,還有主人的重視。

老狗甚至懷疑這塊片的價值可能都高於禮品…

如果覺得影片播放太快或不清楚,可以看看老狗挑出來的照片。

除了用精緻來形容之外,還是只能用精緻來形容。

- 甲

- 乙

- 丙

- 丁

- 戊

- 己

- 庚

- 辛

- 壬

- 癸

這應該是袱紗的製作工具展示。

還有傳統的袱紗製作浮世繪。

設在二樓的袱紗製作體驗區。

至於怎麼製作,老狗是沒細看啦!

因為時間有限,該回V-Hotel Lavender領行李,往樟宜機場移動了。

⛪ 善牧主教座堂 (Cathedral of the Good Shepherd)

離開土生華人博物館,往地鐵政府大廈站步行的路上,順便經過了善牧主教座堂。善牧主教座堂(Cathedral of the Good Shepherd)是新加坡最古老的羅馬天主教教堂。

這座大型教堂建築於1843年重新改建,1847年加建尖塔竣工,同年啟用。

建築外觀模仿了倫敦的科文特花園聖保羅教堂(St Paul's Church, Covent Garden)與聖馬田堂(St. Martin-in-the-Fields),

因此外觀看起來就像是從歐洲搬來的建築物一樣,帶有文藝復興時期風格。

從土生華人博物館走過來,面對的是教堂的背面角落,可以見到愛奧尼亞柱式。

教堂的背面入口有三扇門,六支大型愛奧尼亞柱式立柱。

斜對面整修中的新加坡藝術博物館(Singapore Art Museum)。

教堂的北側,可見側面有大型高頂圓拱窗。

在教堂北側的耳堂,入口較小,只有一扇門,一樣有大型愛奧尼亞柱式立柱。

教堂大門左前方的入口,可以見到正面上方的尖塔。

尖塔下方的大門入口前方同樣有大型愛奧尼亞柱式立柱。

教堂內部沒有開放,於是欣賞完歐風外觀後,走到對面的讚美廣場去。

⛪ 讚美廣場 (CHIJMES Hall)

在善牧主教座堂的對面就是讚美廣場,位在通往地鐵政府大廈站必經之路上。於是老狗決定直接穿越讚美廣場建築,一方面躲太陽,另一方面看看裡面有些什麼商家。

在讚美廣場側前方的的附屬建築外牆上就有這面建築物外觀的立體招牌。

走過順便留個紀念。

讚美廣場的正立面,保留教堂的原貌。

由於讚美廣場 (CHIJMES Hall)是一組歷史悠久的建築群,

包括原為天主教聖嬰修女院(Convent of the Holy Infant Jesus Chapel, CHIJ),

及宿舍古德威爾屋(Caldwell House)。

照片中為修女院部分,落成於1904年。

整棟建築物面寬甚廣,所以分開拍成三張照片才能細看。

正立面的裝飾性細節頗多,還有像是玫瑰窗等裝飾。

哥德式的建築,頗為值得細看。

- 右

- 中

- 左

因為接下來往廣場裡面移動,所以打開Ace Pro來錄下一小段內部影像。

在大門入口前方的雨遮,內部就像歐洲的教堂建築一樣。

外側有裝飾性的科林斯式立柱,內側則有連續尖拱頂。

往內走看到的螺旋梯,應該是通往天花板上方的通道。

在修女院內的兩側是宿舍古德威爾屋,宿舍外有長廊。

現在內部空間大多變成餐廳使用,因此在庭園裡設置許多桌椅。

建築物本身的簡介。這裡原本是聖尼古拉斯女子學校(Saint Nicholas Girls' School )。

從讚美廣場中庭看大廳。

大廳建築物由查爾斯·本尼迪克特·納恩 (Charles Benedict Nain) 神父設計,是一座小教堂。

換個角度,更可以看到教堂的建築特色,就是頂端有十字架。

往這個方向移動,走進昔日的宿舍,今日的餐廳當中。

在餐廳中有整個讚美廣場的平面圖。

這裡已經被改造成有地下樓,餐點費用自然不低,因為老建築維護費用高。

從另一頭走出來,再次見到讚美廣場的入口招牌。

位在讚美廣場另一頭出口的斜對面,有這樣一棟老式旅館。

仔細查過才知道現在早就不是旅館,而是食肆空間。

旅館從前的招牌,告訴大家這棟旅館建築至少有120年了。

接下來的行程呢?

搭地鐵回旅館,取好行李後再上地鐵到樟宜機場。

準備在出關前欣賞星耀樟宜中的全世界最大人工瀑布,

然後上去頂樓的Canopy Park走走逛逛。

但我們一方面逛到這裡已經下午2點多,午餐還沒著落。

另方面聽說星耀樟宜裡有不少食肆。

所以一到星耀樟宜,就先立馬預辦登機,把行李寄放托運以淨空雙手後,

直接找到松發肉骨茶,開始排隊,探索另一家肉骨茶的風味。

所以,如果想了解星耀樟宜內部可以玩樂的地方,

以及在那個位置最方便欣賞全世界最大室內瀑布,

那就一樣…

欲知詳情,請待下回分解。。。