http://tysharon.blogspot.com/2013/04/blog-post_23.html

欣見楊照的老人與海新譯本,可是......

前幾天在書店看到小說家楊照翻譯的老人與海,十分欣喜,立刻買回家拜讀。

以學術語言來說,作家是否從事翻譯,可以看出翻譯在一個文化系統中的位置。

若很多作家翻譯,表示翻譯位於文化系統的中心位置;

反之,則表示翻譯位於邊陲。

舉例來說,五四作家幾乎個個都有翻譯作品,表示翻譯在當時相當重要。

我的欣喜,自然是因為看到作家參與翻譯。

但這份欣喜之情,在看到譯後記時,卻轉為錯愕了。

楊照先說了翻譯這第一本譯作的因緣,是因為出版社希望出版海明威講堂時,

可以一併出版新譯。

楊照說:

我的第一個反應是,在張愛玲和余光中之後重譯老人與海?給自己找麻煩!

但如此想過之後,冷靜下來的第二個反應是:

老人與海需要有,可以有一個新譯本嗎?

客觀地評估,答案絕對是肯定的。(頁153)

這段話頗令人意外,意思是老人與海在張愛玲和余光中之後,就沒有其他譯本了嗎?

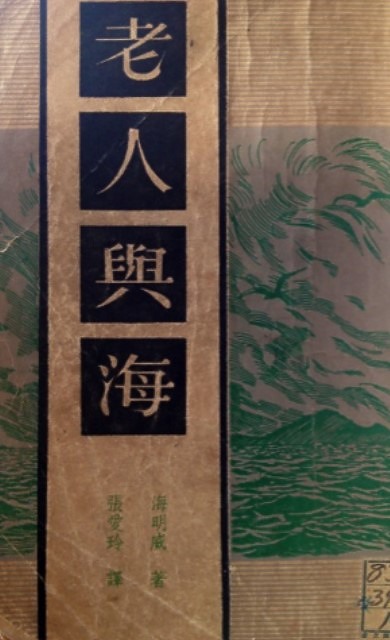

其實這本書名氣大,篇幅不長,語言並不特別困難,譯本眾多。比較有名的,

台灣至少有宋碧雲和羅珞珈譯本,大陸則有海觀,吳勞等。

難道是楊照不知道有其他譯本的存在嗎?

非也,因為楊照在下一段就說:

理由很簡單:目前在書市流通,一般讀者會讀到的中譯老人與海,

都不是張愛玲或余光中翻譯的。

可見楊照也知道書市上有很多譯本。那上段的"可以有一個新譯本嗎"是怎麼回事?

還是說,楊照的意思是"可以有一個好的新譯本嗎?" 所以這是說別的譯本都不值一顧嗎?

而且,市面上的很多譯本真的不是張愛玲的嗎?

張愛玲的版本至少有下列25種翻印本:

1956 「凌雲」《老人與海》(臺北:旋風出版社)

1957 「凌雲」《老人與海》(臺北:臺北書局)

1958 「陳中平」《老人與海》(臺南:大夏出版社)

1959 「凌雲」《老人與海》(臺南:經緯書局)

1961 「呂津惠」《老人與海》(高雄:大眾書局)

1962 未署名《老人與海》(臺南:大東出版社)

1968 萬因愷《老人與海》(臺北:文友書局)

1970 萬因愷《老人與海》(臺北:臺北出版社)

1970 未署名《老人與海》(臺中:一善出版社)

1972 「蔡美美」《老人與海》(桃園:雷鳴書局)

1972 「蔣伯川」《老人與海》(臺北:國際文化事業公司)

1973 「施品山」《老人與海》(臺南:北一出版社)

1973 「尚適」《老人與海》(臺中:義士書局)

1974 未署名《老人與海》(臺中:青山出版社)

1975 未署名《老人與海》(臺中:普天出版社)

1975 未署名《老人與海》(臺北:正文書局)

1978 「張太希」《老人與海》(臺北:正文書局)

1978 未署名《老人與海》(臺南:莊家出版社)

1979 未署名《老人與海》(臺南:利大出版社)

1979 未署名《老人與海》(臺北:偉文圖書公司)

1980 未署名《老人與海》(臺北:喜美出版社)

1981 「周庭立」《老人與海》(臺北:輔心書局)

1986 未署名《老人與海》(臺北:自華書店)

1987 未署名《老人與海》(臺北:彩虹出版社)

N.D. 未署名《老人與海》(臺南:標準書局)

N.D. 「凌雲」《老人與海》(臺北:文光圖書公司)

(研究生何明憲整理)

楊照就這麼有把握,書市上的譯本不是張愛玲的?我們目前譯本只收集到戒嚴時期,

說不定還有更多張版在外流傳。

楊照接著說他有把握 "應該譯得比市面上其他版本來得好些",

也許正是跟張愛玲比較呢。

他的理由是:他研究過海明威(這是譯者的基本責任吧);

多年來持續看球,看拳,而絕大部分譯者不看球,不看拳

(請問楊照有問過宋碧雲或吳勞或海觀看不看球,看不看拳嗎?真是躺著也中槍。)

最後楊照說,半個世紀來(從張愛玲和余光中譯本出現以來),台灣中文變化很大,

使得張余二人的 "部分詞語及句式,會產生並非源自原文的距離感。"

說白話一點,就是這兩個譯本過時了。

這段話有兩個問題。

第一,台灣在張余兩人之後一直有新譯本。難道宋碧雲用的不是台灣的中文?

第二,張余譯本之所以過時,主要是因為翻譯規範轉變的關係。

從一九四零年代開始,中國翻譯界盛行直譯,張余兩人都偏於直譯。

現在沒有人那麼直譯了,就覺得看不習慣,倒不完全是語言的關係。

寫了這麼多,其實心情很複雜。

既高興多一個作家來翻譯(表示翻譯稍稍從邊陲往中央移動),

又發現台灣這麼重要的文人對於翻譯的認識其實相當粗疏空泛,

行文間有許多印象式的評論,對其他譯者的貢獻有失公允,令人失望。