漫走阿里山森林步道,饒富人文歷史的林鐵,與昔日獨霸山林的巨木,當林業不再,隨著觀光旅遊興起,如世外桃源般的森林景色,足讓遊客細細回味。

下集續走香林拱橋、象鼻木、三代木、香林巨木、慈雲寺、博物館、樹靈塔等景點,最後搭神木線下山,續遊「有夠遠的部落」里佳享用部落風味餐。

阿里山傳統鄒族部落中,里佳被稱為「有夠遠部落」,從阿里山公路接169縣道,一直開到底才能到達。路經達邦、特富野、來吉都去過,一直沒機會前往里佳。森遊漫步走後,終於來到里佳!

離開受鎮宮,迎面而來是新八景之一的香林拱橋。

木造拱橋下方溪流,彷彿來到日本京都古寺的古樸風味。

香林拱橋由日本工程師設計,橋身石拱結構,原為鐵路橋樑,跨越阿里山溪,充滿歲月感。

拱橋不僅是園區重要交通橋樑,專供車輛通行,也是熱門的觀光景點。

「森遊阿里山」APP解說舟之橋是船型跨橋,不必走上坡,專供步行遊客通行。

舟之橋讓遊客不再人車爭道,確保安全。翠綠林間的拱橋,由上方看就像一艘船,有地景特色。

園區還有一座建於民國67年的阿里山吊橋,能串連四條園區步道,漫走一回,最有歷史感。

沿著下坡步道走到象鼻木。

象鼻木的最佳視角要從上方俯瞰,彷彿是靜臥的象鼻,發現像有象鼻、象眼的象頭。

四週遍佈老樹頭,原是遍植巨大檜木原始林,想像有千年歷史的檜木聚集在此,林相何等的壯觀。

「三代木」也是一棵身型巨大的老樹頭。因三代巨木同生於同一棵母樹,千年來不斷循環生長而得名。

一代巨木樹齡約1500年,橫躺後成為二代木的溫床,原生檜木種子發芽生長,成為第二代林木,得到第一代林木滋養。

經過數百年後,二代木也遭相同命運,三代木枝芽從二代木上長出來,枯而再生的生態,在阿里山上隨處可見。

發現阿里山不止有受鎮宮,三代木旁有唯一土地公廟順寶福德廟。廟旁備有茶水,也有洗手檯,遊客可以休息一下再出發。

後方有座仿造清代時期的小廟展示,足証歷史悠久。

福德廟前有棵福德萬古樹,遊客穿洞而過,像小火車一樣,饒富趣味感。

離開土地公廟,往上走來到昔日「香林國中」的香林國小。

全台灣海拔最高的香林國小(海拔2195公尺),有「全國最高小學學府」之稱。

香林國小創校於日治(民國30年)阿里山公學校。這裡不必「班班有冷氣」,還能聽到小朋友朗朗上課的聲音。

香林國小現有教師(含幼兒園)職員、學生共計32人。學生家庭背景大多為觀光業者與農民、或公家機構(郵局)公務員。

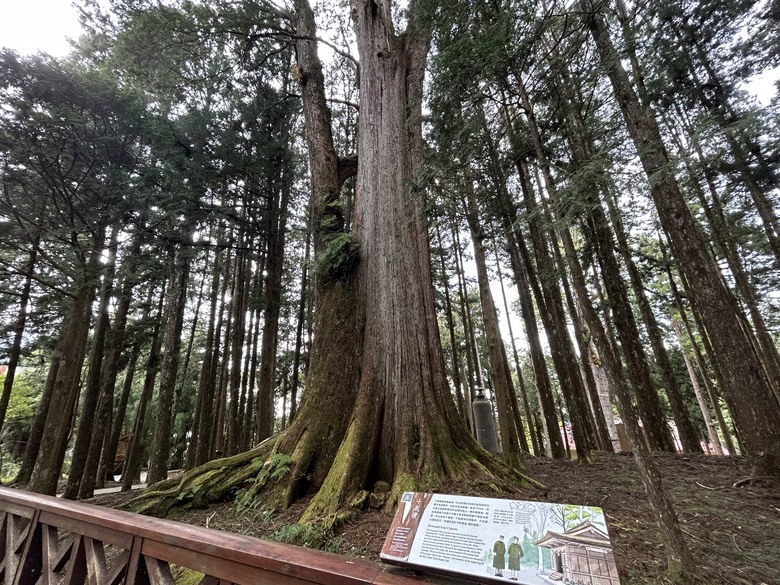

國小四週都是巨木,最巨大的一棵樹高35公尺,樹圍11公尺,日治時命名萬歲檜。

因巨木形狀像似雙手高舉喊「萬歲」姿態,日本親王視察時命名萬歲檜。光復後改千歲檜。

千歲檜旁有座博愛亭。

博愛亭舊址為阿里山神社遺址,目前僅剩神社基座與保留的板栗樹。

阿里山神社竣工於1919年,社殿前鳥居採用未刨平的檜木為特色,左側高聳的巨木就是「萬歲檜」。(照片取自維基百科)

博愛亭旁為巨木群步道起點,串連樹靈塔等景點。

樹靈塔建於1935年,紀念、安撫當初遭砍伐的樹靈,週遭都是人工栽植的杉林。近年來因生態保育思潮興起而赫赫有名。

圓型的塔座象徵樹木年輪,共有五階,每一階代表五百年,石製塔身象徵巨木林的意象。

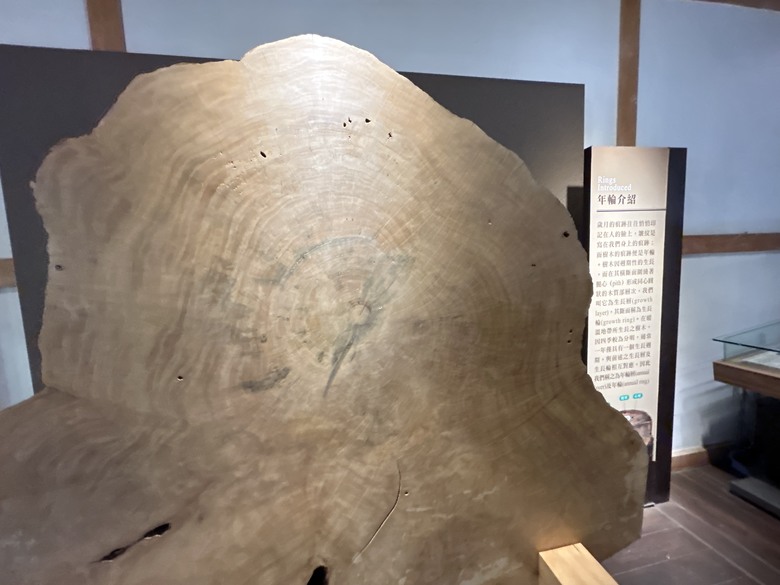

阿里山博物館建於日治時代,就地取材紅色檜木建造的迷你博物館。

木造博物館在門口就聞到陣陣檜木香氣。

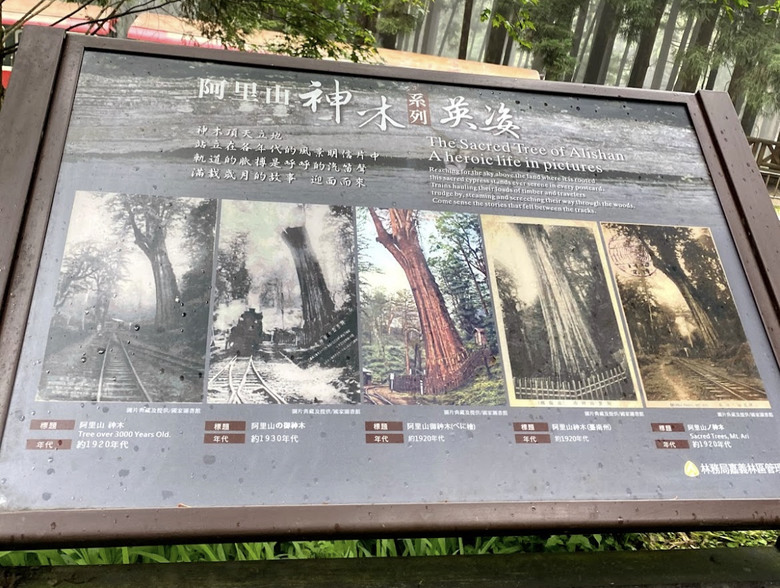

進門看見昔日代表阿里山的「神木」舊照,與蒸汽載木老車頭。還有少見黃檜(扁柏)年輪。

屋頂檜木桁架烙有總督府營林所字樣,深具歷史意義,為阿里山的木業開發歷史做為見證。

內部有伐木史與林場保育展,林場與悠美的森林鐵道,串連帶動嘉義成為早期台灣四大都市的歷史。

展示早期伐木工以大型鋸片,手工伐木的歷史照片。還有珍貴阿里山四木標本(紅檜、扁柏、台灣杉、鐵杉)。

森林鐵道車頭模型,日治時火車掛長長台車,將最好的檜木運往嘉義北門,再運往日本,典典殖民文化的顯現。

早期蒸汽車頭靠燃煤為動力,另收藏林鐵道班與員工制服等文物。

走出博物館,拐個彎是舊名「光武檜」的香林巨木。

香林巨木高45公尺,直徑4公尺,新推估樹齡626年,為阿里山現存最大巨木之一。

第一代「阿里山神木」在神木站倒伏後,園區票選新巨木地標,由香林巨木得到最高票,命名為「香林巨木」。側面看樹身扁扁的,沒有正面方向看的巨大!

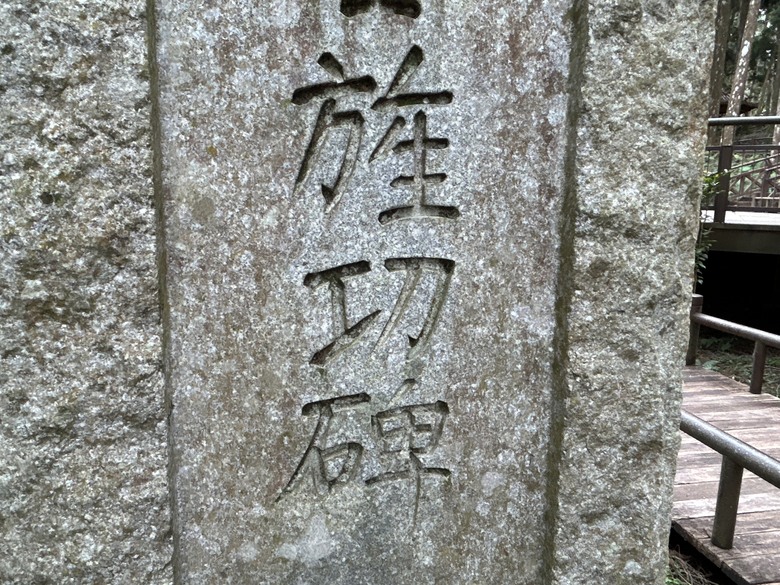

阿里山林業的開發,琴山河合博士是最大的功臣,逝世後立碑紀念。

遵照博士生前不居功的遺願,碑上「功」字不出頭,以示對山林的尊重。

1903年琴山河合博士受總督府委託調查阿里山林業資源,一天晚上他露宿於森林中巨石上,看著皎潔月光,照耀周遭巨木的美景,令他感動不已。

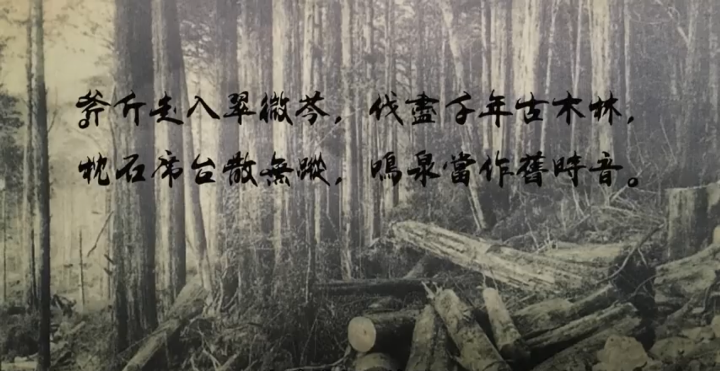

河合博士在阿里山鐵路完成後再訪舊地,發現參天巨木林不復存在,心中滿懷感傷寫下:「斧斤走入翠微岑,伐盡千年古木林,枕石席苔散無蹤,鳴泉當作舊時音」,此詩感歎物換星移,因紀念當年眠於月下,題名「眠月」,眠月線因而得名。

林間步道的盡頭來到慈雲禪寺。

慈雲禪寺山門外昔日寫「回頭是岸」,名列新八景之一。配合景觀台風光,改寫為「名山勝景」。

觀景台是看雲海與日落的好地方,園區必到景點之一。(夕陽雲海取自網路)

慈雲禪寺仿建日本的寺廟,大鐘是佛寺的勝景。鐘鼓為佛寺報時用的器物,以晨鐘暮鼓做為膜拜作息的指示。

寺旁銀杏樹與楓紅互相輝映,紅黃相襯,都是最美的風景。

慈雲寺原名為阿里山寺,光復後改名。

慈雲寺供奉釋迦牟尼佛像,外為銅鑄、內為金砂的古佛像。

慈雲寺有棵目前少見台灣杉。

台灣杉是東亞第二高的樹種,可高達90公尺與直徑達3公尺,魯凱族語直譯為「撞到月亮的樹」,因為長的夠高,怕遭雷擊,設有避雷針保護。

慈雲寺後方為「阿里山第一公墓」。

除阿里山先人長眠外,還留有日本人的墳墓。發現大正三年的日本墓,比「阿里山寺」歷史還悠久,不知日本人的後代是否仍會回來祭拜?

離開慈雲寺,往下坡林道走,已聽見神木車站遊客的聲音。

神木車站因鐵道旁曾有高聳「阿里山神木」而聞名。海拔2138公尺的車站於二年前完成整修,木造車站順應地形有彎道月台與購票亭。

月台旁神木頌碑為民國42年何志浩將軍為慶賀蔣總統67歲生日所作歌詞,嘉義縣各界勒石以表慶賀之意,也是歷史遺跡。

「神木」曾經是阿里山的觀光地標,也是國人與外籍遊客對阿里山的共同印象之一。

已放倒的「老神木」供遊客回憶曾經有過的崢嶸歲月。

神木車站對外沒有公路,與獨立山車站一樣都是開車到不的車站。接著轉乘小火車至阿里山車站,車票是蒸汽機車頭與「老神木」的歷史合照。

神木線離阿里山站並不遠,不到十分鐘的車程。枕木搭設圍籬,都是人工林的森林鐵道。

發現有塊小空地,小巨石為紀念「0301小火車翻覆事故」殉難者。此事故造成17人死亡、205人輕重傷,林鐵通車來最慘重事故,提醒後人勿忘鐵道安全,加速林鐵改制。

抵達檜木造的阿里山車站。

離開前再看一眼塔山。下次來阿里山,要走上去…

歷史悠久的宮廷建築阿里山郵局,附有招待所。與十年舊照相較,沒改變多少?

第一管制哨入口,據說將來園區大門改設在此,符合有入園才收門票的合理制度。

廣場對面是台灣海拔最高的超商-神木門市。

神木門市海拔2200公尺,門口有鄒族圖騰,木製招牌,內售限定的木質明信片。

歷史悠久的停車場地標,很多人從小對阿里山除「神木」外最顯明的回憶。

離開前正好看見新八景之一的雲海與夕陽。雖沒機會搭祝山線去看日出,也不枉此行。

沿阿里山公路轉169縣道前往里佳部落。路經達邦國小。

169縣道盡頭是里佳,從阿里山公路還要開車50公里才能到,外地人戲稱「有夠遠部落」。

里佳部落海拔1100公尺至1400公尺,群山環繞,原名「尼雅烏支那」,意指(尼雅)溫家(烏支那)土地,是達邦社的分社,人口約60多戶,300多人,多數以務農為生。

里佳部落為阿里山鄉最偏遠的部落,深藏在隱密山谷中,因為湛藍天空與夜晚的深藍夜空星斗,而有「藍色部落」美稱。

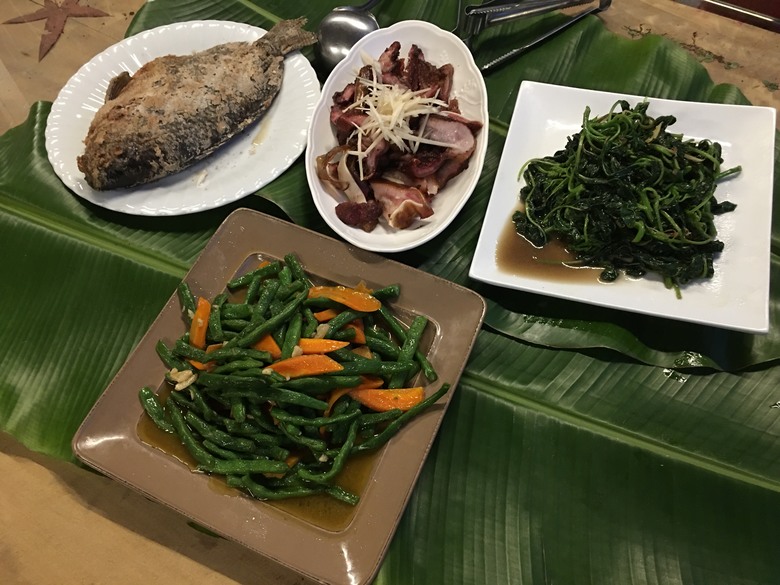

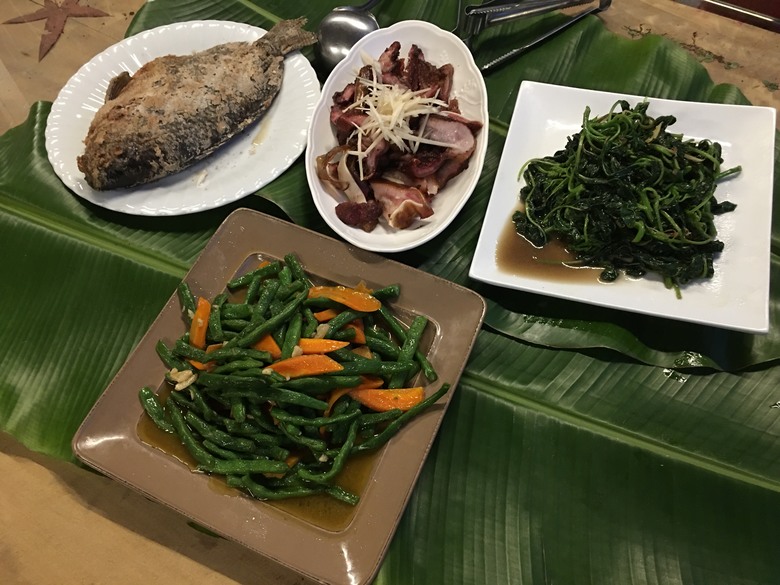

部落不大,慢慢散步一個小時可繞完。鄒族部落就地取材將原民美食端上餐桌,做成無菜單風味料理。

菜色有現烤野味、炒野菜、手做愛玉等風味餐 !

有樹豆、小米、蕃茄、芋頭、地瓜、南瓜等在地食材入菜。

滿山是竹林與茶園的阿里山,山林美味加上清澈溪裡捕撈的魚,吃飽再下山。

湯品是樹豆燉野菜排骨湯。

碳烤的香味與夜市電爐完全不一樣。每一家的烤肉,特色口感都不同。

竹筒飯與地瓜一起吃,飽足感十足。

餐後甜點是野生手作愛玉。果膠豐富的冰涼愛玉加地瓜更好吃。

里佳部落離阿里山太遠,遊客並不多,現在推出螢光季、楓紅季,加上無菜單原民美食,帶領遊客享受螢光熠熠的浪漫氛圍,值得一遊。

延伸閱讀: 用力騎單車遊記大全集