維持每年皆推出新品的節奏,Continental德國馬牌輪胎今年推出的是睽違已久的SUV專用胎「UltraContact UX7」,與去年的MC7一樣,UX7也是一款針對亞太市場的全新胎款,理論上是相對適合國內的氣候與用路環境。此回我們則是再度受到馬牌輪胎邀請,前往馬牌的大本營漢諾威搶先體驗這條SUV專用胎,除此之外,這次原廠其實也安排了MC7、SC7等多條七世代胎款同場體驗,還有都大老遠來到德國了,我們也順道參觀了馬牌的Contidrom測試場與模擬器等測試設施,進一步了解近年馬牌在輪胎研發上所投入的試驗與科技。

雖然進入七世代後,馬牌更新產品線的速度相當積極,陸續帶來的SC7、PC7、CC7、UC7、MC7等新胎,但部分國內消費者在意的SUV專用胎倒是遲遲不見蹤影,尤其當休旅車逐漸成為主流,多年下來其實也累積了不少的換胎需求。終於在今年初,馬牌正式帶來了「UltraContact UX7」這條七世代SUV胎,或許名稱比較陌生,但UX7其實就是UC6 SUV的後繼胎款,不過之所以會命名為UX7而不是UC7 SUV,據了解是因為UX7不僅僅是UC7的SUV版本,兩者除了胎紋有明顯不同,UX7也有為了對應SUV車型的重量特性,在膠料與胎體結構做出強化,避免混淆原廠才賦予UX7這個新名稱。

固然有SUV專用胎的存在,但事實上只要規格相符,例如SC7、PC7也都可以安裝在休旅車上,因此在原廠劃分的等級定位上,對於休旅車來說高階運動化選擇還是SC7,中階舒適取向的則有PC7可供選擇,至於新朋友UX7則是承襲UC6 SUV定位,基本上屬於同樣中階但略低於PC7,不過無論是SC7還是PC7與UX7,三者都屬於On-Road取向,也就是適合裝在都會型休旅車,如果是皮卡或是越野取向的休旅,可能就要往全地形胎去選擇。

聽簡報時發現UX7的守備位置相當廣,以均衡性、舒適性為主打的UX7,輪胎規格共來到52款,尺寸則涵蓋15~22吋,意味著無論你是搭載15、16吋胎的入門型小休旅,還是動輒超過20吋的豪華大型休旅,都有相對應的規格可供選用,當然你可能會有疑問,搭配16吋胎的休旅車,與搭配22吋胎的休旅車,在車重、動力與運動性應該會有很大差異,UX7要如何兼顧這部分的不同呢?

關於這點,大家也不用擔心,因為UX7其中一個主打特點就包含了「安全量身訂做」這個項目,簡單說在較大尺寸規格,會根據重量、尺寸與驅動方式的差異,進行強化調整,以對應大型或是性能休旅所需要的條件,反之,較小尺寸就會以舒適柔韌的角度做調整。

在開始試胎之前,我們先來介紹UX7所蘊含的各項新科技,方便大家快速理解產品特性,UX7主要具備了「X T R A」四大特點:

「X」代表著X-Forces胎面花紋設計,因為休旅車重心高重量也較重,而X-Forces代表的即為車輛行駛所承受的橫向與縱向力,因此透過大型胎塊設計,可在轉向時最大化胎面與路面接觸面積,並將力有效的分散到輪胎其他部分,以維持穩定性。另一方面,接地面積更大,也能增強煞停性能,方形接地面設計則可以增加行駛里程與降低滾動阻力。

「T」一部分代表的即是前段提及的安全量身訂做(Tailor-made Fit)所以這邊就不再贅述。但另一部分還包含了安靜量身訂做,字面意思有點抽象,其實就是透過花紋角度與排列達到靜音效果,內外胎面則採用非對稱式花紋,能達到減少共振與低噪音效果。此外,UX7也具備噪音抑制系統3.0,這項技術是馬牌七世代胎款的主打特點,透過溝槽內的特殊紋路,可以分解通過縱向溝槽的聲波,並打散成低頻聲波,以減低噪音干擾。

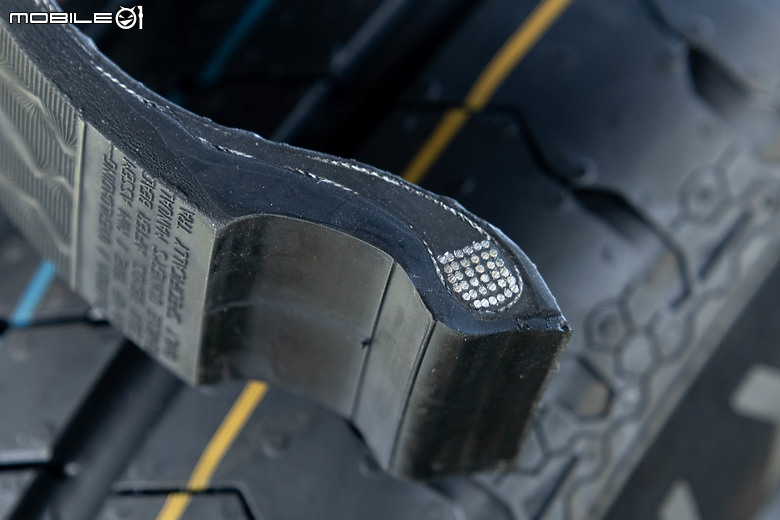

「R」則是代表強化胎體結構(Robust360),顧名思義就是增加輪胎的耐用性,利用更堅固的胎體與胎唇鋼絲,可降低輪胎穿刺與胎邊鼓包等風險,強化胎面鋼絲層則可保護輪胎,吸收路面衝擊,維持輪胎形狀進而保持車輛穩定性,並兼具支撐休旅車車身重量的效果。

「A」代表的是自適應鑽石膠料(Adpative Diamond Compound),這是在其他七世代胎款也能看到的科技,主要透過特殊的膠料配方,可以讓橡膠聚合物鏈緊密連接,形成堅固的聚合物網絡,以提高輪胎的耐磨與堅固性。

對比前代UC6 SUV(以235/60R18規格為例),原廠人員表示經由內部測試,UX7在噪音抑制、濕地煞車、乾地煞車、乾地操控、節能效率都有所提升,里程磨耗則大致維持相近水準。

來到這次德國行的試胎地點,本次試胎會在兩個地方進行,第一天來到的是ADAC(類似於德國當地的安駕中心),在這邊我們會體驗本文主角UX7以及AX6、WinterContact TS 870 P這兩款胎,當然重點會擺在UX7,畢竟AX6屬於小眾的越野胎,WinterContact TS 870 P更是國內不會出現也用不到的冬季胎,所以後兩條胎的關卡體驗比較像是對於駕駛技巧的熟悉與掌握。

第一關我們要體驗的是UX7在濕滑路面的過彎性能與乾地煞車,從照片可以看到經由一段下坡直線加速,接著將在持續灑水的柏油路以不同時速過一個大U彎,來感受輪胎在濕地的抓地力表現,接著出彎後會再用一段直線加速,並於指定位置大力煞停。使用的車款則是近期剛好在國內上市的大改款Tiguan。

每個人大概會有5~6次的體驗機會,所以我決定循序漸進用50km/h、60km/h、70km/h的速度挑戰。首先50km/h對於UX7來說沒有太大難度,入彎後甚至可以繼續補油提速,輪胎的循跡性與抓地力都維持良好,正常轉打方向盤即可順利出彎,並沒有推頭或是打滑的情況發生。接著將速度提升至60km/h左右,整體體感與50km/h相去不遠,但受到提高速度關係車輛側傾明顯增加,不過輪胎的支撐依舊能夠讓車輛維持正常路線。來到70km/h,此時一入彎就會產生明顯的推頭,代表輪胎的抓地力已瀕臨極限,但透過循跡系統作動,很快的就會恢復抓地力,接著修正方向盤車輛就會回到正確路線上,整體而言車輛都還在可控範圍內。

乾地煞停方面,以約莫時速60km/h進行急煞,可以明顯感受到休旅車受到車重與重心影響,重量瞬間移轉至車頭的感受更加強烈,不過過程中搭配ABS系統的幫忙,UX7並沒有產生煞不住的不安定感,幾趟下來車輛也都能在擺放角錐的指定區域內順利煞停。

- 鋼絲層對比

- 三角膠(UC7)

- 三角膠(UX7)

第二關是相當考驗濕地煞車能力的溼地煞停,當然濕地煞車一直都是馬牌的強項,使用的車款為Q3 Sportback,測試條件是將車速提至85km/h左右接著重踩煞車直到車輛停下,並用設備量測煞停距離。

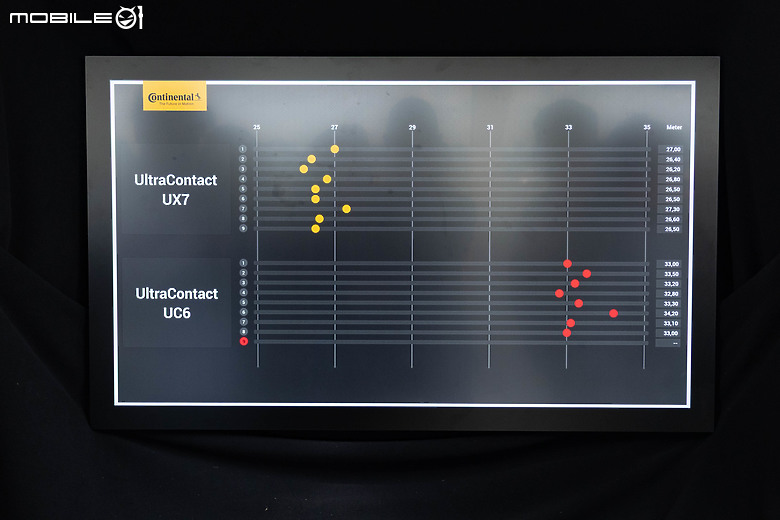

- UC6

- UX7

將時速提至超過85km/h後,進入感應區域隨即重煞到底,我先體驗的是UC6,如同過去經驗,濕地煞停的距離往往會比乾地多上不少,而UC6給我的感受則是可控且中規中矩,至於UC6裝在休旅車上,或許是Q3並不是大型休旅,所以支撐性與回饋感也都有一定水準,與UX7相比並沒有太明顯差異。接著換成UX7,一樣條件下,明顯UX7的煞停距離短上許多,整段煞車過程的穩定性也更令人安心。

- UX7

- UC6

現場也公布了所有人的成績,可以看到距離分布相當一致,也代表UX7確實在溼地煞車的表現明顯優於UC6許多。

UX7的體驗告一段落,來研究一下胎壁外觀,除了品牌標誌與一些美觀的花紋外,胎壁也印有「German Technology」字樣,再細看上方還有美國U.T.Q.G的三項指標數據,UX7的數據分別是Treadwear磨耗指數420、Traction濕地抓地表現「A」、Temperature抗熱指數「A」。

接著我們要體驗的是WinterContact TS 870 P這條冬季胎,車輛使用的是S3,遵從教練指示我們會將車輛開上類似於磁磚材質的溼滑地面,開上去的瞬間地面上還會有一個機關將車輛打轉,藉此模擬車輛失控狀態,接著就是考驗自身的駕駛技巧,再透過輪胎抓地力盡可能地穩住車身。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

由於國內平地不會下雪,看到冬季胎的機會幾乎為零,把握機會來瞧瞧WinterContact TS 870 P這條胎,其胎面紋路比起一般胎來的更密集複雜,胎面上也多了很多小圓點來增加止滑,觸摸起來的手感也更粗糙,畢竟要應付的是雪地甚至是結冰路面,必須在止滑性與抓地力下更大工夫。

- 1

- 2

再來移動到ADAC的一處越野場地,並實際體驗AX6這條越野胎,使用的車輛為Ranger/Amarok,基本上路線就是依照教練指示,行駛一些陡坡、砲彈坑等越野路線,體驗過程不長,但透過輪胎搭配車輛本身的越野性能,行駛過程時都未發生打滑與失去抓地力的狀況,順利地征服了這些越野路況。

接著改搭由教練駕駛的Touareg,行駛一些更有挑戰性的路線,其中最令人印象深刻的是照片中的大上坡,上面佈滿全是濕滑的石頭並且持續有水向下流,已經是站都會站不穩的程度,但教練毫不猶豫的就一腳油門下去,都不知道是車輛還是輪胎的性能好,總之不一會兒就爬上這個濕滑的大陡波。

第二天來到的是馬牌位於漢諾威近郊的Contidrom測試場,來到自家主場要體驗的是MC7與SC7這兩條性能胎。除此之外,還會參觀位在Contidrom內部的AIBA室內全自動煞車性能試驗場、以及用於測試輪胎的駕駛模擬器。

Contidrom其實就是馬牌輪胎自己的大型綜合測試場,功能性與國內的ARTC相似,包含一個高速周回路與多個測試道,佔地非常遼闊,由於1967年就正式啟用歷史已非常悠久,可以發現其高速周回路竟然還是以水泥鋪成,路面寬度也較窄,但整體而言維護得相當好。

是說乘坐巴士導覽Contidrom的同時,司機竟然就將車輛直接開上周回路,但周回路的坡度可是相當斜啊,用大巴體驗還是頭一遭,過程也挺刺激的。

AIBA是馬牌自己開發的一套用來測試輪胎煞車性能的全自動化系統,有超過六成的輪胎煞車測試都在AIBA進行,這套系統最大的優勢是不受天氣干擾,可以收集到更精確的數據,比起在一般測試道路,利用這套系統還可以更有效減少碳排並節省燃油,實現企業永續發展。

在AIBA測試為何可以減省燃油呢?因為測試系統採全自動化進行,車輛本身引擎是不需要發動的,靠著保桿上改裝的架子,車輛加速其實是靠拉著架子跑動,這樣還可以確保每次的速度條件一致,讓測試結果更有參考價值,值得一提的是,目前這套測試設施所需的電力也均由再生能源提供。

約100公尺長的測試跑道不僅位於室內,這個跑道還可以平移替換,並透過撒水系統改變成濕地狀態,隨時變更地面條件,據原廠表示AIBA一年可進行多達10萬次測試,在這樣的自動化系統測試,目標在於致力縮短煞車距離,提升輪胎的煞車性能生產更安全的輪胎。

模擬器大家多少都有見過,但這麼大台的就很少見了,其實不只是賽車手平常需要用模擬器練功,輪胎的測試也相當依賴模擬器,尤其是OE輪胎,更需要使用模擬器配合各車款來調至最佳化。馬牌的這套動態駕駛模擬器,擁有270度的4K環繞螢幕,車艙本身則是用Passat B8作為範本,外殼甚至用上碳纖維製成,整套設備是非常講究。

- 1

- 2

- 3

參觀完AIBA與模擬器,最後是MC7、SC7兩款性能胎的測試環節,雖然這兩款胎我們都已在國內外不同道路測試過,但這次原廠還是再安排一次讓我們體驗。首先是去年我們曾到雪梨試過的MC7,這次則是選在Contidrom中的一處測試道,由教練當前導車領跑,並使用八代Golf GTI進行體驗,為了彰顯MC7優異的溼地操控性,測試道會持續撒水,加上又正好下起大雨,場地可說是非常濕滑。

這個測試道相比一般賽道路幅其實蠻窄的,雨水的助攻又讓場地更加濕滑,甚至在幾個轉彎處都積了水,但教練車速帶的一點也不慢,看來教練對於MC7的濕抓很有信心,既然如此我也盡可能地將MC7帶到極限,如同過去對MC7好印象,即使在溼地激烈操駕,整體車輛的穩定性依舊出色,雖然幾個入彎前的重煞讓車尾有些滑動,但都還在可控範圍,整體而言MC7確實是一條可以帶給駕駛足夠信心與駕駛樂趣的運動胎款。

最後一項試胎體驗則是SC7,搭配SC7的車輛則是更性能化的RS 3,同樣因為天公不作美,雖然本來要體驗的是乾地操控,也因為稍早的雨勢成了濕地,但SC7畢竟是馬牌的旗艦性能胎,這樣的濕地條件不會對抓地力產生太大影響。不過這關的教練開的比較保守,沒辦法施展SC7的全力,基本上全程SC7都維持很優異的抓地力,轉向時輪胎也沒有發出絲毫抗議聲。

以上是本回來到馬牌自家主場的一系列試胎體驗,回來幫UX7下個結論,主打舒適安靜取向的UX7,雖然沒有特別強調運動操控,但針對乾溼地操控該點的技能點數也沒有少,濕抓經由這次體驗確實也展現馬牌一貫給人的好印象,當然除此之外,我認為UX7最大優勢是在於廣泛的輪胎規格,從百萬內的小休旅Corolla Corss、HR-V,到主力消費的百萬級距如RAV4、CR-V、CX-5、Tiguan,甚至是豪華休旅XC-60、GLE、X5等車都有相對應的規格可以安裝,最後補充一下上市資訊,UX7已從今年第二季開始銷售,國內正式發表則是落在7月7日。

感謝分享&介紹,馬牌輪胎真的棒

感謝分享&介紹,馬牌輪胎真的棒