個人積分:143分

文章編號:85433286

本樓篇名原為〈余正煌碩論第15-16頁與林智堅碩論第13頁一個雷同之處所代表的意涵〉:

繼本棟1樓〈余正煌碩論第11頁的錯誤敘述所代表的意涵〉,

及本棟70樓〈余正煌碩論第10、11頁與林智堅碩論第8、9頁「不雷同」之處的比較〉,

這是系列第三篇。

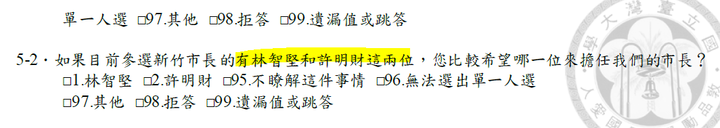

這次要比較的是余正煌碩論第15-16頁與林智堅碩論第13頁一個雷同之處:

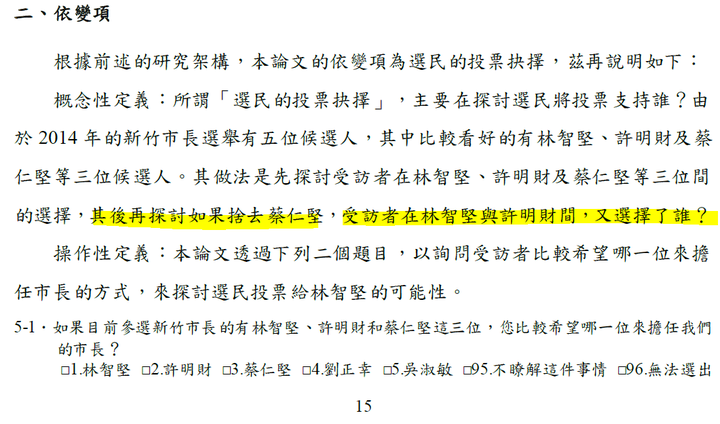

余的碩論

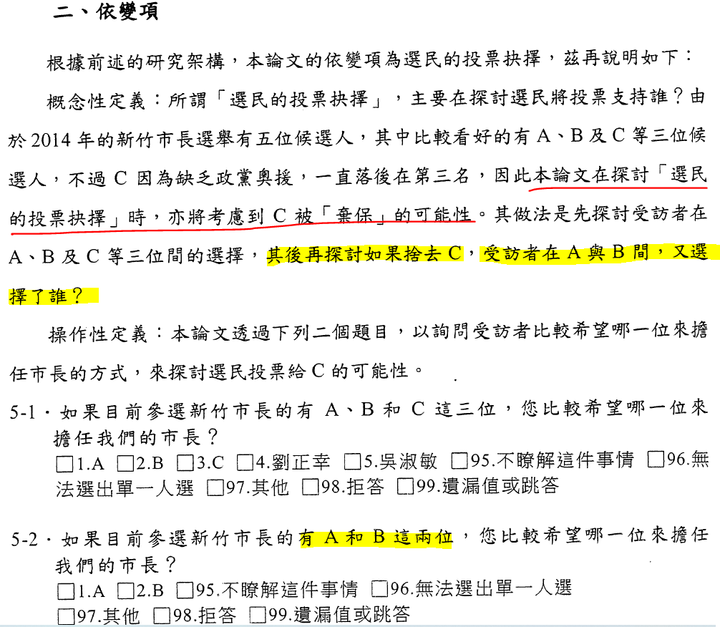

林的碩論

為什麼要特別指出這個雷同之處?

因為就林智堅以蔡仁堅為槓桿者的碩論主題而言,

先分析選民在三強之間的抉擇,

再分析排除蔡仁堅之後的林、許兩強抉擇,

就能確認蔡仁堅作為槓桿者的影響程度。

所以,

加問「林、許抉擇」的第二道問題,

是理所當然之問。

林也在碩論中針對加問第二題的理由,

以探討棄保可能性為由,做了簡單的解釋,

而這段解釋是余的碩論沒有的。

但余的碩論主題相對單純,只是要分析林智堅的勝選基礎,

那麼,

他可以只分析三強抉擇就好,

為什麼要特地加問「林、許抉擇」的第二題呢?

如果他也和林一樣,

想進一步探討棄保可能性,

那為什麼就只問排除蔡之後的林、許抉擇呢?

至少可以問排除許之後的林、蔡抉擇啊,

為什麼不問呢?

余的碩論在此完全沒有解釋。

這是林智堅競選總部當初在競選過程中,

特別想透過民調知道的主題,

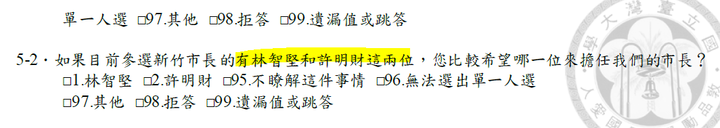

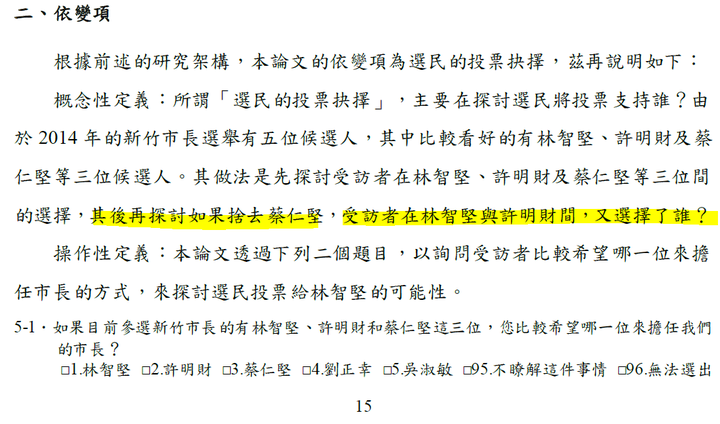

從兩本論文都附錄的同一套問卷題目中,

可以看到許多問題組都會先問三人抉擇,

接著就問林、許兩人抉擇:

余的碩論附錄問卷

林的碩論附錄問卷

而林的碩論從第54頁開始,

確實針對這一連串的三強抉擇變成兩強抉擇的數據,

做了詳細的分析和討論:

最後在第四章結論,

也有一整段專門總結這項分析數據:

所以,

林的碩論在前面提出要加問第二題,也給了加問的理由,

後面也確實分析了加問第二題的數據,並做出結論。

那麼,

同樣說要加問第二題的余呢?

余的碩論在那之後一直到整本碩論結束,

完全沒有出現這加問第二題的任何數據,

當然就更不可能有針對數據所做的分析和結論。

他所採用的數據幾乎都是圍繞著林智堅這個人,

就算有兩個表格提及林智堅以外的人,

也都是三人並列,

根本就沒有專門針對林、許兩人的任何數據。

這是理所當然的,

因為余的碩論主題很單純,

就是要探討林智堅的勝選基礎,

而不是要分析蔡仁堅做為槓桿者的作用。

所以,

我並不是在批評余的碩論主題有問題,

而是在問:

既然余的碩論完全沒打算要分析從三人抉擇變成兩人抉擇的狀況,

那幹嘛在前面說要加問第二題呢?

那段加問第二題的敘述,

感覺就像是一個本該割除的盲腸,

不知為何,就留在那兒晃啊晃。

為提供您更優質的服務,本網站使用cookies。若您繼續瀏覽網頁,即表示您同意我們的cookies政策。 了解隱私權條款