使得氧化反應排放二氧化碳時.就是咖啡豆最新鮮的開始.直到釋放完成.磨成粉勉強還是可以喝.

不同豆子就有不同的烘培.深淺.手續因人而異.其實能把曼巴放一起烘到最佳極致的高手並不多.

而不是那種.曼特寧與巴西各別分開烘然後放在一起就當成曼巴.風味上差很多根本是來被打槍的.

個人並非高手.強在品嘗的部分.曾以熟客身份光顧過台灣某間店.能喝到最棒的咖啡.此生無憾.

當然也有人會抄襲風味.只是個人在光顧時期曾喝過不少別人烘的樣品.老闆會私下請個人做對比.

通常老闆的技巧是沒話講.個人也是該咖啡館創下客人喝過最多杯以屎杯收.老闆對個人深刻難忘.

豆子烘得好.一杯咖啡就能決定.想逃也逃不掉.想藏也藏不了.一杯咖啡就能見烘豆的功力真章.

當然也許有人會問說老闆不會有失誤的時候嗎?其實有的.個人偶爾鞭策老闆.他就會知道而改進.

並換一包咖啡豆跟個人交換.當年偶然有特別狀況.會挑在個人光顧時弄幾杯品味對比而加以修正.

未來個人希望能哪天回去光顧.然後從他那學到更多咖啡的一切.因為他知道個人是真的熱愛咖啡.

只是沒想過要當商業.很多商業化了.那東西就會變得很沒有靈魂.這是個人曾跟老闆提起過的話.

老闆也只是聽聽笑笑.他也是交代過個人.要碰趁現在.個人也是笑笑說同樣的答案.以後會的噢!

他聽了當然會不爽阿.個人知道也說先還不要.他則是告訴個人說.現在很多人碰不見得能碰的深.

個人說我知道阿.不然怎麼會有一些裝熟的帶一些豆子來跟你PK.PK這麼多次每次都還輸給你.

於是最後就跟老闆說.也許有天.我會找你請益.器材設施.但先說好.我不跟你競爭.僅此興趣.

人品是做人最好的底牌.

Coach77 wrote:

我從來都沒說過淺焙...(恕刪)

我覺得與其關注這些,不如先想想,悶蒸目的到底是什麼

我一直覺得悶蒸這個詞很怪,到底誰發明的

到底在悶什麼? 又在蒸什麼? 有沒有膨起來有那麼重要?

有的人悶蒸注水小心翼翼,有的人說悶蒸只可以有一兩滴水滴到下壺

像Scott Rao可沒在客氣,第一次注水就大水柱澆下去,再拿湯匙攪拌,既不悶也不蒸,他在做什麼?

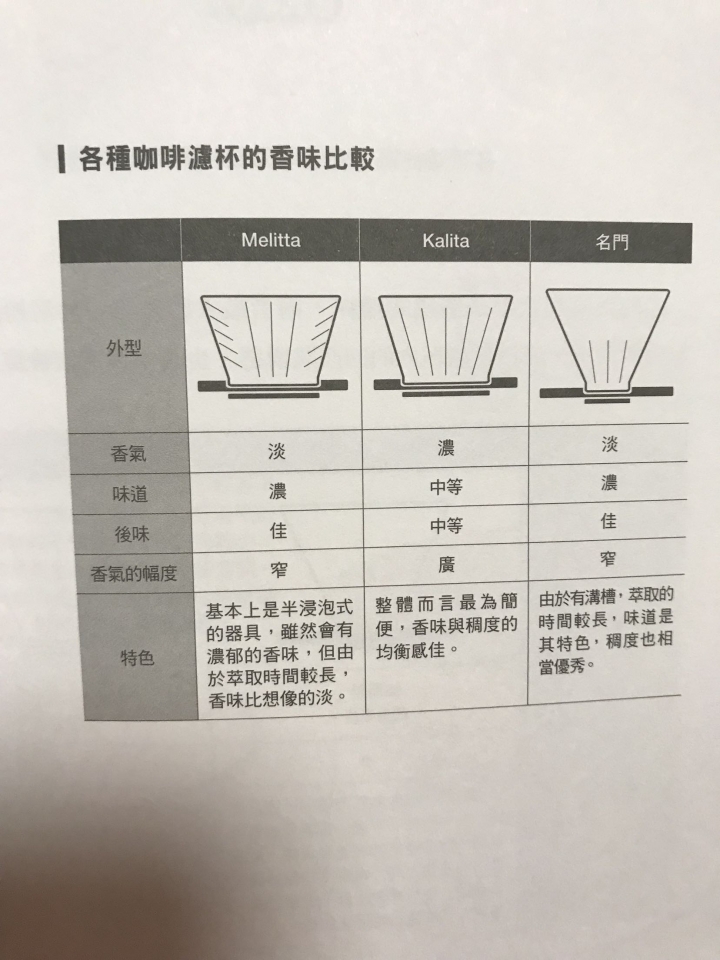

至於用什麼濾杯和濾紙,自己用的習慣就好了

說穿了不過是濃度和萃取率的問題

學會控制濃度和萃取率,就會知道該怎麼去調整

絕對不是什麼濾杯就會比較厚實,什麼濾杯就會比較清爽

也許會有某種濾杯濾紙特別適合某種沖法

也許會有什麼磨豆機搭配什麼濾杯和濾紙,更能隱惡揚善

但我覺得那已經是枝微末節,屬於想要更精緻化,追求更極致完美的部份了

如果不會控制濃度和萃取率,卻來搞濾杯濾紙,那叫本末倒置

還不如找好豆子和適合的水

我最近又發現,水真的會差很多

至於什麼是好豆子

一定要現烘新鮮會「呼吸」的豆子才是好嗎?

個人不認為如此

尤其是義式豆

Coach77 wrote:

你也用過不少濾杯但...(恕刪)

金屬濾杯會穿過較多油脂或細粉,所以口感或香氣會不一樣(不同材質的濾紙或濾布也有類似作用)

但是其他的部份,都是濃度和萃取率的問題,都是可以改變的

改變的方法有很多,像粗細度,水溫,沖法,粉水比

有的改變之後會有其他東西連動,有的則不會

影響的大小也有不同

我手上的濾杯或濾網有三洋101,V60 01 02,KONO一般版和90年版,KONE,KINTO,Driver

濾紙也試過幾款,也都有用同一支豆子分別試過

但是現在我已經把大部份都收起來,只用V60

關於您貼出來的那些東西,雖然我喝咖啡沒幾年,但我也是過來人,這些我還真的幾乎都看過

勸您不要看太多,很多都是以訛傳訛,或只知其然不知其所以然

或資料本身沒有問題,然而限於篇幅或主題沒辦法全部詳細寫出來,只能呈現一部份資訊

讀者容易陷入片面的理解或認知

我舉個最簡單的例子

手沖剛入門的時候,相信很多人聽過這句話

「溫度低會比較酸,溫度高會比較苦」

有多少人就停留在這裡,沒有去研究為什麼

實際上高溫也會酸,低溫也會苦,低溫到冰滴都會苦,為什麼?

如果被那些片面,或一知半解,甚至以訛傳訛的資訊誤導,奉為金科玉律

沒有深入去理解為什麼的話,自然就會導到相同的結論,而多少可能性就這樣被限制了

於是濾杯濾紙手沖壺和沖法換來換去,卻不知道根本的原因與解決之道在哪裡

改天換了一支豆子,喝起來感覺不對,又在茫茫器材大海裡翻天覆地

連繳學費拜師都可能會跟到亂教或不認真不實事求是的老師

在網路上找一堆不知作者是何許人也的資訊,或者看一些不知作者是何方神聖的書籍

卻沒有經過自己的思考、假設與驗證,照單全收,這樣是很危險的

就算是咖啡大賽冠軍現身說法,在一支短短幾分鐘的影片裡,也只能給你片面不完整的資訊

不如買一支咖啡濃度計,自己跳下去實驗

試著做出幾種不同濃度與萃取率的咖啡

尤其要試試看濃度高但萃取率低,與濃度低但萃取率高的咖啡,聞起來喝起來是什麼感覺

還有固定濃度但不同萃取率,與固定萃取率但不同濃度,喝起來又是什麼感覺

數值高和低都要試

有人會說有水味,是屬於上面哪一種

還有過萃是什麼味道,並記住這個味道

試著做一杯萃取率在過萃邊緣但不過萃且濃度適中的咖啡

讓自己感受一下這支豆子所能展現的最濃郁飽滿與層次,跟上面說的有何不同

再想辦法做出你想突顯的那個部份,做出屬於你自己最喜歡的味道

若有機會使用不同的磨豆機,再以相同方式比較看看有何差異

書多讀一些還是不錯啦,但要挑作者

像我在玩濃度和萃取率的時候,很多東西都靠自己思考和實驗得來

後來才發現,Scott Rao早就寫在書裡了

慶幸的是我的思考方向是對的,跟書裡寫的一模一樣,而且自己操作過更有心得