XTR wrote:

因為粉杯口與上筒身...(恕刪)

再研磨結束后,取下粉杯前,將機身在墊了毛巾的桌上墩兩下,靜電問題會好一些。

XTR wrote:

目前使用上還遇到一...(恕刪)

海勒设计 wrote:

是否擰得不夠緊?...(恕刪)

XTR wrote:

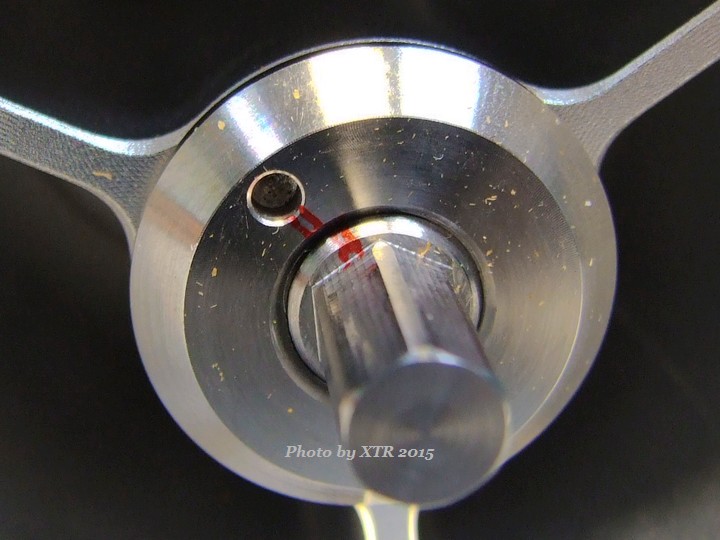

請問「夠緊」是要多...(恕刪)

海勒设计 wrote:

從廠商提供的參數可知磁軸承的軸向負荷極限為0.25 * 585 N=146.25 N,約為14.9公斤,我們認為這樣的軸向負載足以應付101的工況。...(恕刪)

海勒设计 wrote:

經過我們的計算,鎖緊螺母的大徑和螺距應的情況屬於自鎖螺紋範圍,也就是說在一定的預緊力(就是擰緊的力量)下,螺紋會鎖定,不易鬆動。...(恕刪)