R 1250 RT 是 BMW Motorrad 水平對臥車系的豪華代表,在品牌的 Tour 分類中具有重要地位,許多新科技也會以 RT 做首發,而這次就搭載新的 ACC 主動式車距調節巡航系統;在整流罩下 RT 搭載具備 ShiftCam 可變凸輪控制技術的 1,254c.c. 水平對臥雙缸引擎,並使用專利 Telelever 前懸吊、EVO Paralever 後懸吊結構,還有次世代 Dynamic-ESA 電子懸吊與 Integral ABS Pro 煞車輔助系統,用先進科技使大排氣量休旅車更容易駕馭。

註:為了方便網友閱讀,以下小編會以 RT 來簡稱 R 1250 RT,特此說明。

新款 RT 不僅換上全新 LED 大燈組,還配備 ACC 主動式車距調節巡航、新款音響系統、帶中控鎖側箱等豪華配備,小編也拍攝影片來講解 RT 的重點配備,以及新的 ACC 系統實際操作畫面,想了解全新科技休旅的網友千萬別錯過!

#影片拍攝:Harvey、Cody #影片剪輯:Ajax

這次由汎德引進的 RT 直接標配 ACC 自動跟車、DCC 動態循行控制、智能轉向輔助頭燈(Adaptive Headlight)、LED 前霧燈、Shift Assist Pro 換檔輔助、MSR 引擎煞車控制、Riding Modes Pro 套件、HSC Pro 坡道起步輔助、低坐墊、胎壓偵測、防盜系統等,囊括這次新增的重點配備與多項輔助配備,讓車主直接享有完整體驗,若對國內標配內容有興趣也可以點選"這裡"查看,至於正式建議售價則尚未公布。

引擎:水冷/氣冷 Boxer 水平對臥雙缸引擎 DOHC 8V(搭載 ShiftCam 可變凸輪控制技術)

缸徑x行程:102,5 mm x 76 mm

排氣量:1,254 c.c.

最大馬力:136 hp / 100 kW @ 7,750 rpm

最大扭力:143 Nm @ 6,250 rpm

壓縮比:12.5 : 1

供油系統:全電子噴射系統

汽油種類:95 無鉛汽油

發電功率:508W 三相交流發電機

電池形式:12V / 11.8Ah 免保養電池

離合器:多片濕式離合器(滑動式離合器),液壓操作

變速箱:往復式六檔,斜齒恆時嚙合變速齒輪

傳動方式:軸傳動

車台:兩段式鋼管車台(引擎為受力結構),副車台透過螺絲鎖定

前懸吊:BMW Motorrad Telelever 前懸吊結構,Φ 37mm 前柱、中置避震彈簧

後懸吊:鋁合金鑄造單搖臂,BMW Motorrad Paralever 後懸吊結構、WAD 支桿,單體中置避震器

懸吊控制:次世代 Dynamic ESA 電子懸吊控制系統,可針對彈簧預載、懸吊阻尼調節

避震行程:前 120mm,後 136mm

軸距:1,485mm

前輪尺寸:120/70 ZR 17 M/C

後輪尺寸:180/55 ZR 17 M/C

前輪煞車:雙組 BMW Motorrad 對向四活塞輻射式卡鉗,搭配 Φ 320mm 浮動碟盤

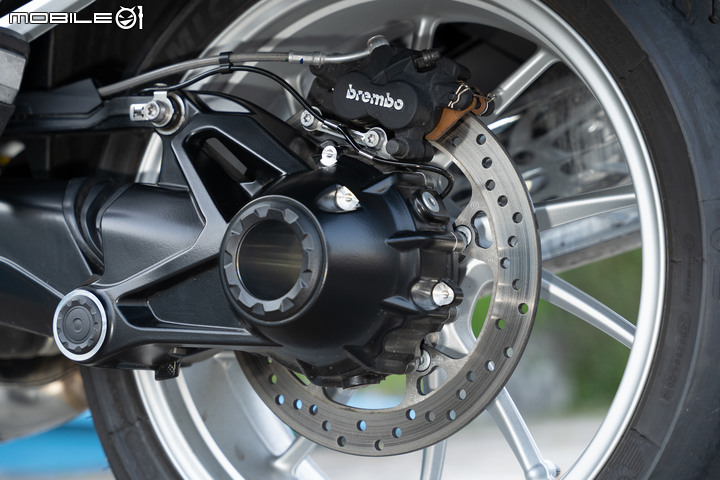

後輪煞車:Brembo 單向雙活塞浮動式卡鉗,搭配 Φ 276mm 碟盤

防鎖死煞車:BMW Motorrad Integral ABS Pro 煞車輔助系統,可關閉

長度x寬度x高度:2,222mm x 985mm x 1,460mm

座高:760mm/780mm 免工具可調(台灣車型標配低座墊)

腳底包覆距:1,740mm/1,780mm(台灣車型標配低座墊)

裝備重量:279kg(滿油箱狀態)

油箱總容量:25L

備用油容量:4L

文章/報導/試駕分享內所有規格、數據僅供參考,實際規格請以實車為主。

|外觀與功能

- 左側

- 右側

- 車頭

- 車尾

- 比例側面

- 比例正面

- 雙腳著地

- 車頭造型

- 風鏡-最低

- 風鏡-最高

- LED燈組

- 日行燈

- 近燈+遠燈

- ACC雷達

- 方向燈/後照鏡

- 後照鏡面

- LED霧燈

燈具下方為 ACC 主動式車距調節巡航系統的雷達,用於偵測與前車之間的距離,兩側 LED 方向燈位於後照鏡支架上,後照鏡也是採用類似汽車的調整方式,可以直接對鏡面角度進行調整,鏡殼本身是固定不會動的(停車時可向內收折),車頭兩側下方有 LED 前霧燈組,頂部大面積風鏡也是確保長途巡航舒適度的關鍵,風鏡具備電動高低調整功能,風鏡最高與最低位置可以相差達 110mm(最低 1,460 mm、最高 1,570 mm),想看風鏡電動升降可以點選"這裡"。

- 環境光線

- 近燈

- 近燈+霧燈

- 遠燈

- 遠燈+霧燈

至於 RT 的智能轉向輔助頭燈(Adaptive Turning Light)表現如何呢?直接上山試給你看就知道!由於摩托車過彎時會導致車身傾斜,一般固定式燈組在車身傾斜狀態下,彎內側照射距離會大幅縮短,導致騎士在夜間彎路的視線被大幅限縮,不容易看清楚彎道前方路況,而智能轉向輔助頭燈可以隨著車輛傾角"旋轉"近燈組(左右 35°),以及 ±2°的高低俯仰調整功能,在車輛產生傾角時仍能保持燈形水平,並將近燈光線往彎道方向照射,這對於沒路燈的山路特別有幫助,影片中也有開啟霧燈、開啟遠燈的測試,有興趣的網友可以參考實際效果。

- 車頭側面

- 車身銘牌

- 車殼包覆設計

- 散熱導流孔

- 騎士視野

- 風鏡下方結構

- 儀錶板+音響

- 儀錶板特寫

- 音響特寫

- 鑰匙/電門

- 車把座/廠徽

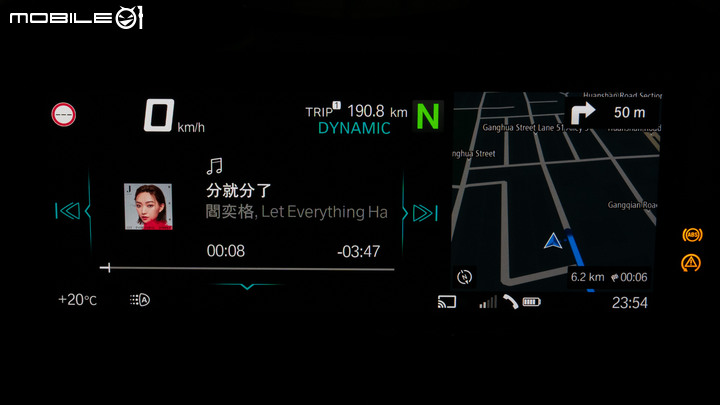

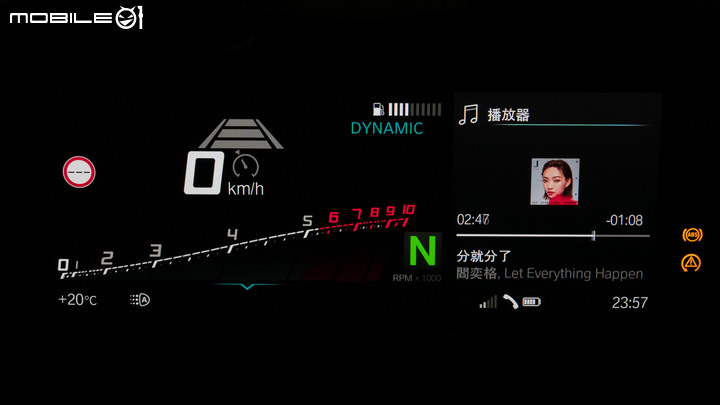

註:RT 的 Audio System 2.0 音響能播放透過藍芽連接的的手機音樂,可以顯示曲目、歌曲名稱、演出者,並能控制上/下首、播放/暫停、音量調整,或是開啟內建 DAB+ 數位廣播等功能。

- 左側按鍵

- 定速與ACC

- 大燈切換

- 右側按鍵

- 電子油門

- 煞車拉桿

- 離合器拉桿

- 導航鏡像

- 轉彎引導

- 音樂播放

- 旅行電腦

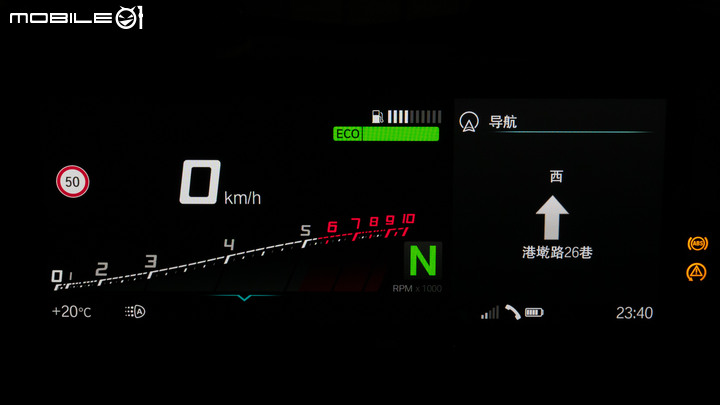

- 車載電腦

- ECO模式

- RAIN模式

- ROAD模式

- DYNAMIC模式

- 導航模式

- 播放器模式

- 播放+導航

- ACC畫面

- DWA警報器

- 藍芽連接

- 避震設定

- 巡航控制

ACC 車距維持圖案位於時速上方,而這次的定速控制特性可以選擇 Comfort 或 Dynamic,Comfort 模式會比較線性的加速到指定車速,Dynamic 模式則會以較猛的油門進行加速,選單裡面也可以針對 DWA 警報器、次世代 D-ESA 電子懸吊、藍芽連接、HSC Pro 坡道起步輔助等功能進行設定,在與手機連線之後"時速"左側也會顯示道路速限。

- 油箱側面

- 油箱後方

- 油箱蓋

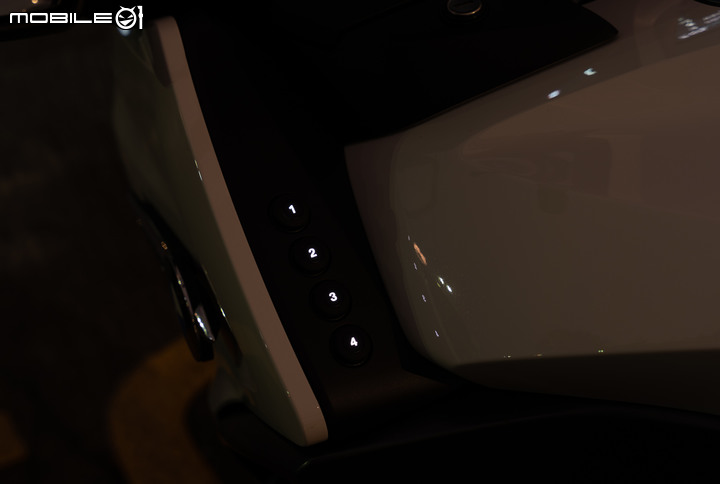

- 左側按鍵

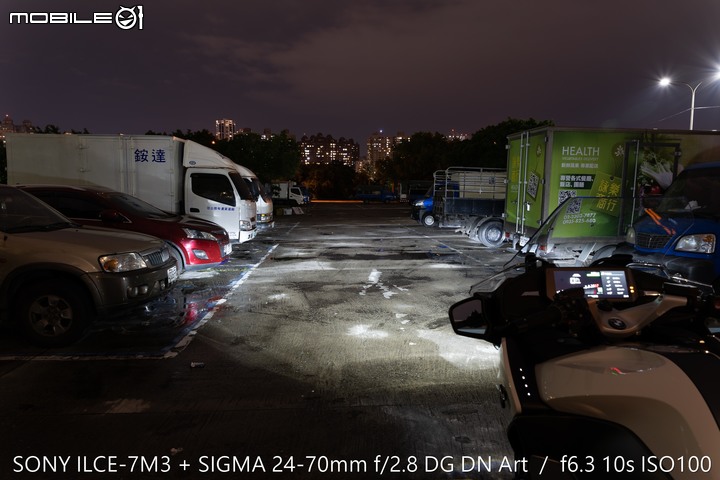

- 夜間背光

- 歐規供電埠

油箱頂部有免鑰匙開啟的 Keyless Ride 油箱蓋,油箱左側與整流罩接觸的位置有四顆快捷按鈕(功能可自訂),預設的功能為 1.音樂播放/暫停、2.加熱握把/椅墊選單、3.音樂/數位廣播切換、4.進入導航功能,這些按鍵方便在騎乘時快速進行操作,在夜晚時還具有背光功能,而另一側則是 12V 歐規車用充電埠,除了可以用來供電之外,也能夠過專用充電器為車輛電瓶充電。

- 置物盒-左

- 關閉狀態

- 置物盒-右

- USB充電埠

- 固定設計

- 無線充電功能

- 椅墊/側箱寬度

- 前後椅墊

- RT 字樣

- 加熱開關

- 扶手/後箱架

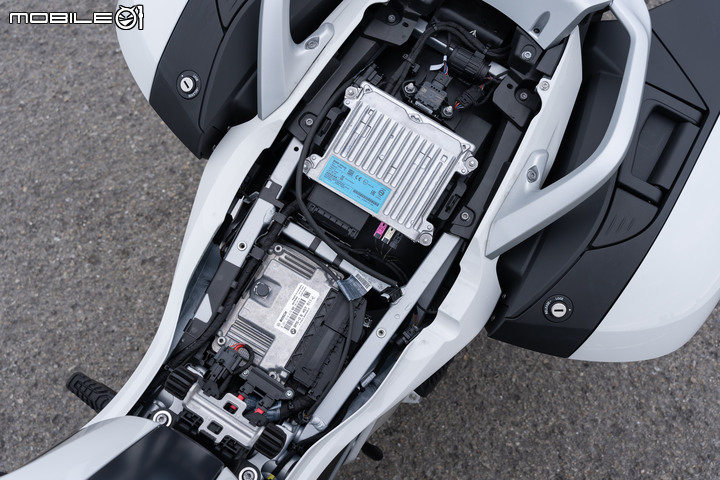

- 椅墊下方

- 坐墊調整

- 坐墊調整

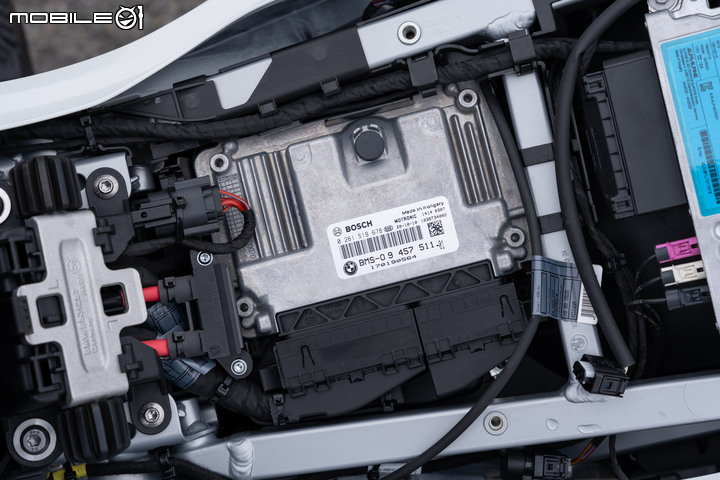

- BMSK 電腦

- 音響擴大機

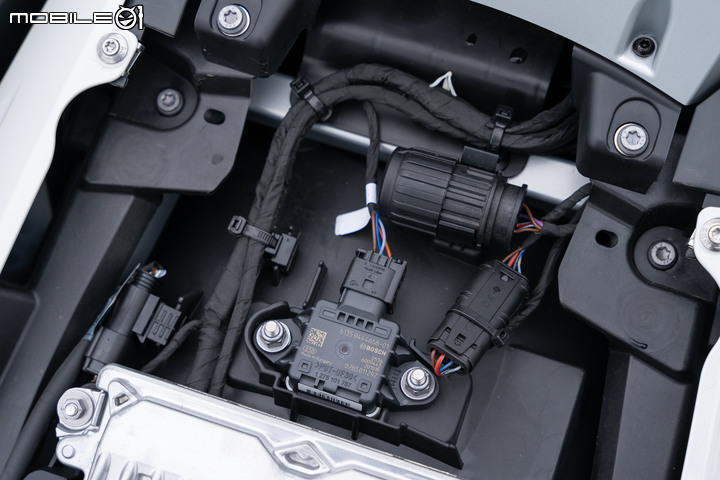

- IMU/尾燈線組

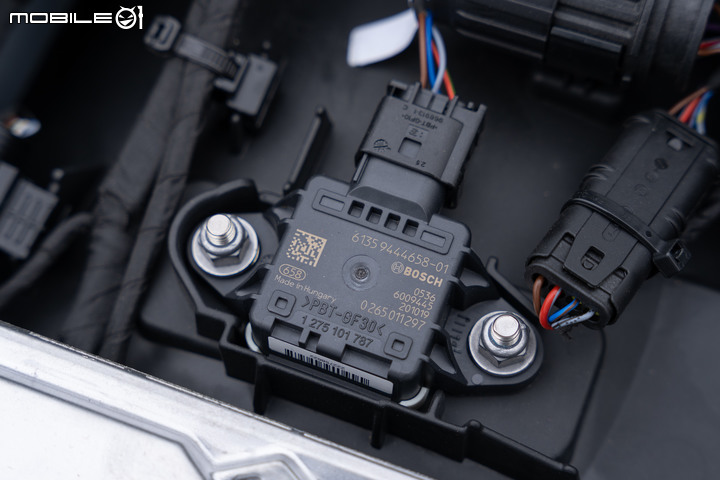

- IMU特寫

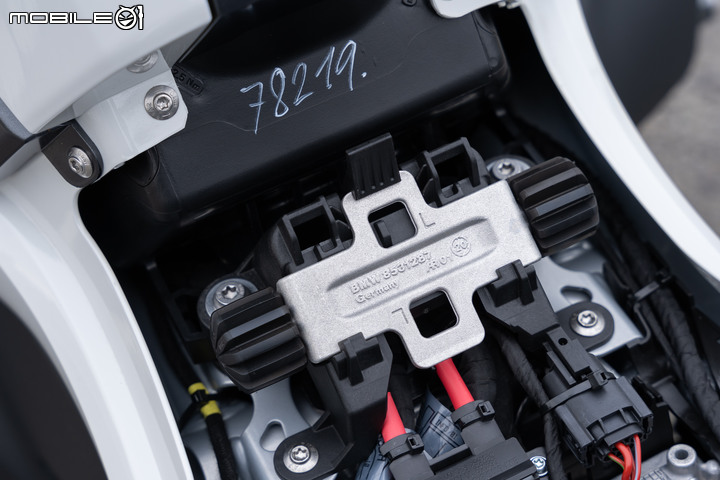

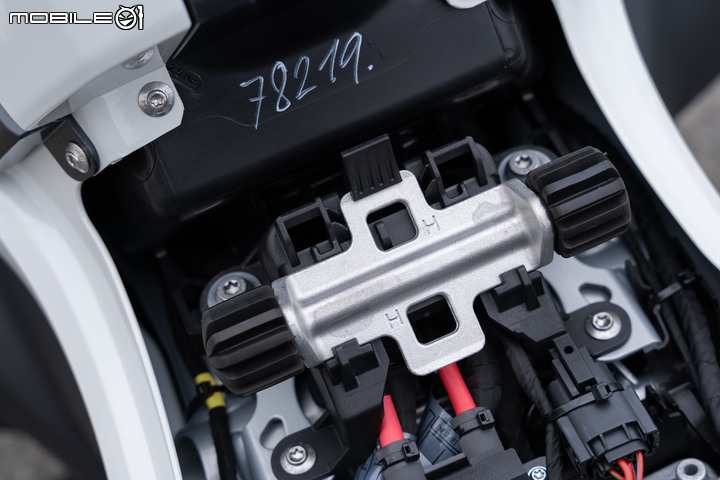

- 隨車工具

- 加熱坐墊線組

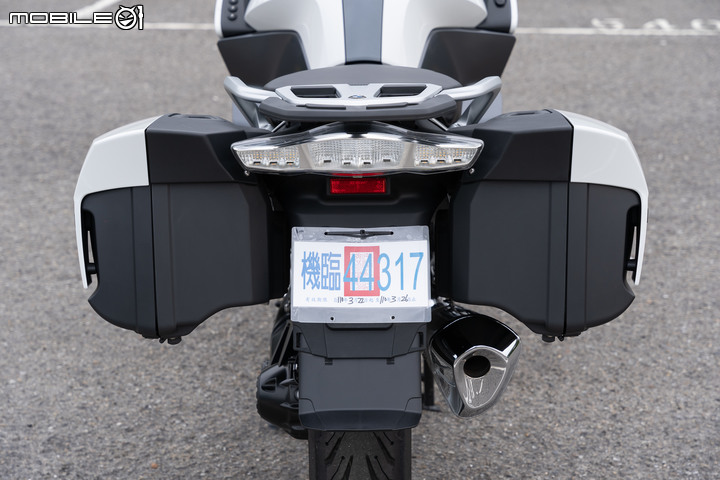

- 車尾造型

- 正後方視角

- 尾燈

- 駐車燈

- 方向燈

- 車牌架/土除

- 側箱前方

- 側箱側面

- 側箱後方

- 側箱鎖頭

- 關閉狀態

- 開啟狀態

- 內部空間

- 固定繩

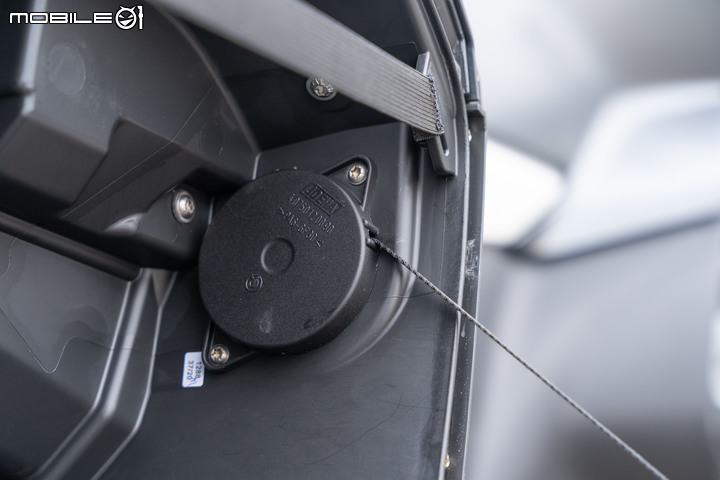

- 開啟限位器

|引擎與懸吊

做為 R 系列科技休旅代表,RT 搭載水冷/氣冷 1,254 c.c 水平對臥雙缸引擎,帶來低重心的操控優勢,雖然 RT 的外型讓人聯想到很重、不靈活,但與同級對手相比 279 公斤裝備重量並不算重,1,485mm 軸距也比多數競爭對手更短,加上專利的 Telelever 前懸吊結構,帶來輕盈且靈活的騎乘感受,與壯碩的外型形成有趣的差異。

做為 R 系列科技休旅代表,RT 搭載水冷/氣冷 1,254 c.c 水平對臥雙缸引擎,帶來低重心的操控優勢,雖然 RT 的外型讓人聯想到很重、不靈活,但與同級對手相比 279 公斤裝備重量並不算重,1,485mm 軸距也比多數競爭對手更短,加上專利的 Telelever 前懸吊結構,帶來輕盈且靈活的騎乘感受,與壯碩的外型形成有趣的差異。- 前輪組

- 前土除

- 前輪制動

- 卡鉗特寫

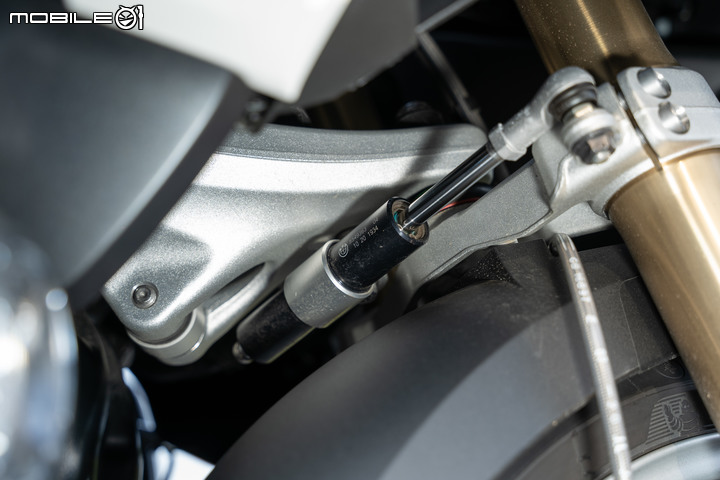

- Telelever 前懸吊

- 鋁質A臂

- 方向阻尼

- 前叉上座

RT 前輪規格為 120/70 ZR 17,原廠配胎為 MICHELIN ROAD 5 GT,ROAD 5 GT 擁有較標準版 ROAD 5 更強的荷重能力,適合需要更大載重的休旅車款,並且強調耐磨耗與優異的煞車抓地力,在原廠測試裡 ROAD 5 GT 使用 5,000 公里之後,以相同條件測試的煞車距離仍比新的 ROAD 4 更短,漸進式 3D 細微溝槽也能提供優異濕抓性能。

RT 前輪規格為 120/70 ZR 17,原廠配胎為 MICHELIN ROAD 5 GT,ROAD 5 GT 擁有較標準版 ROAD 5 更強的荷重能力,適合需要更大載重的休旅車款,並且強調耐磨耗與優異的煞車抓地力,在原廠測試裡 ROAD 5 GT 使用 5,000 公里之後,以相同條件測試的煞車距離仍比新的 ROAD 4 更短,漸進式 3D 細微溝槽也能提供優異濕抓性能。- 引擎左側

- 散熱水箱

- 引擎右側

- ShiftCam 字樣

- 胸蓋/下導流

- 側柱/中柱

- 腳踏設計

- 左側腳踏

- 右側腳踏

- 後座腳踏

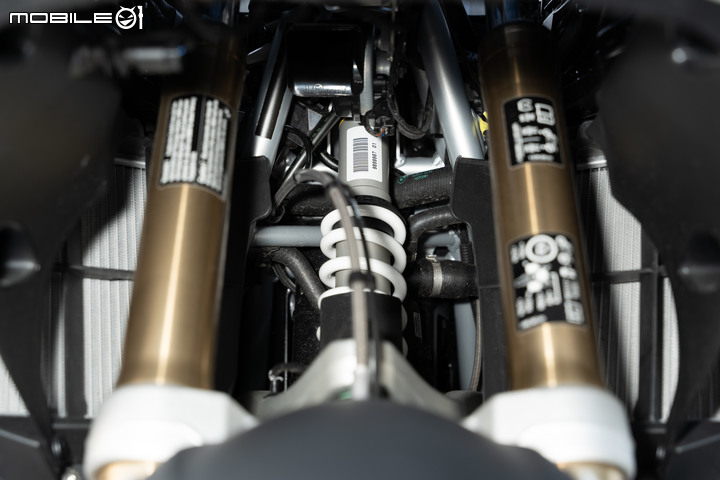

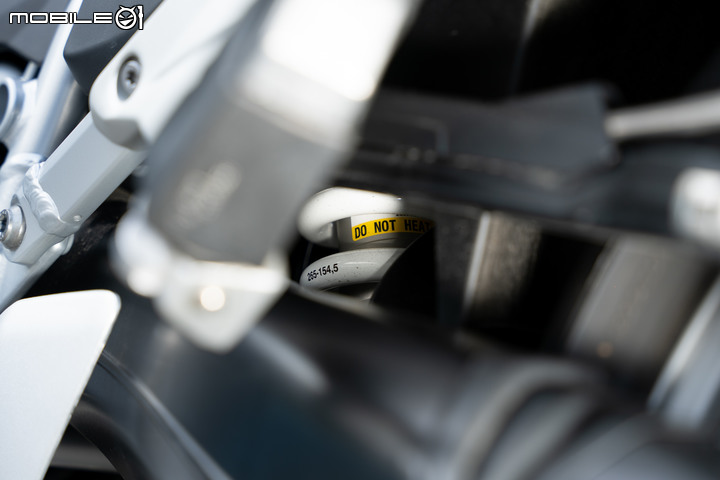

由於車尾被側箱、後腳踏與車殼圍繞的關係,只能從僅存的縫隙窺見後避震器,RT 後輪搭載單體中置避震器(行程 135mm),並具備次世代 D-ESA 電子懸吊系統,能透過油壓閥與伺服機對阻尼及彈簧預載進行調整。

由於車尾被側箱、後腳踏與車殼圍繞的關係,只能從僅存的縫隙窺見後避震器,RT 後輪搭載單體中置避震器(行程 135mm),並具備次世代 D-ESA 電子懸吊系統,能透過油壓閥與伺服機對阻尼及彈簧預載進行調整。次世代 D-ESA 電子懸吊不僅會隨著騎乘模式改變阻尼設定,還能透過六軸 IMU 慣性感測元件與兩組角度測量儀的資訊調整懸吊,在加減速或遇到不同路況時即時修正設定,並在允許情況下維持車身前後水平。

- 搖臂左側

- EVO Paralever 後搖臂

- 後輪制動

- 卡鉗特寫

- 後輪右側

- 中空輪軸

- 氣嘴設計

- 胎壓偵測器

- 排氣管

- 頭段

- 閥門

- 尾段出口

RT 後輪規格為 180/55 ZR 17,原廠配胎一樣為 MICHELIN ROAD 5 GT,與前輪不同的是 ROAD 5 GT 後輪使用 2CT+ 膠料配方,底層及胎面中央使用硬質膠料,可以提供更強的支撐性與耐磨表現,兩側使用軟質膠料來確保過彎抓地力;此外,ROAD 5 GT 在乾溼地擁有良好的抓地表現,在縮短煞停距離和耐磨耗方面也是它的特色。

RT 後輪規格為 180/55 ZR 17,原廠配胎一樣為 MICHELIN ROAD 5 GT,與前輪不同的是 ROAD 5 GT 後輪使用 2CT+ 膠料配方,底層及胎面中央使用硬質膠料,可以提供更強的支撐性與耐磨表現,兩側使用軟質膠料來確保過彎抓地力;此外,ROAD 5 GT 在乾溼地擁有良好的抓地表現,在縮短煞停距離和耐磨耗方面也是它的特色。|試駕

大排氣量豪華休旅擁有份量十足的外觀,加上一般人少有機會接觸這類車型,因此往往會給它笨重、不好騎的刻板印象,就連小編試駕前也有類似的預期心理,不過事實上卻跟我想的不太一樣,裝備重量 279 公斤(滿油狀態,含側箱)與一般重機相比的確不輕,但在同排氣量休旅車款並不算重,加上 D-ESA 在非騎乘狀態會"撐住"前懸吊,牽車或低速移車時重心不會往其中一邊偏斜,造成看起來很重,牽起來卻還好的感覺;雖然話是這麼說,但若 RT 能增加倒退輔助功能(Reverse assist),對於騎士來說還是會更加方便。

RT 擁有舒適的坐姿與椅墊,加上升高後接近安全帽高度的電動風鏡,帶來非常愜意的騎乘體驗,長途騎乘時手部、肩膀、臀部不容易感到疲勞,以接近 100 km/h 在快速道路巡航也幾乎不被風壓影響,這就是大型休旅車款之所以迷人的地方,車尾兩旁的側箱也非常能裝,讓騎車出遊不用隨時揹著大背包,釋放背包對肩頸造成的不適,多帶幾件外套、多買幾包名產都不是問題。

若把原廠資料調出來就會發現 1250 RT 與 1250 GS 動力曲線完全相同,但由於車重等等差異,讓 RT 的加速反應不會過於猛烈(全油門除外),動力充沛歸充沛,不過卻多了一種舒適線性的感覺,不會出現"被拉著走"那種不舒服的狀況,若想要更直接的油門反應,只需切到 DYNAMIC 模式就會立即改變。

得益於 ShiftCam 技術的幫忙,RT 的低轉扭力相當雄厚,雖然在 4,750~6,500rpm 會形成一段扭力高原,但在 4,000 rpm 前的扭力就達到約 125Nm,試駕裡大多數時間小編甚至都用 3,000 rpm 左右在騎乘,這樣的動力推動 RT 輕而易舉,高轉時也能帶來令人暢快的加速,無論是愜意的巡航還是痛快補油出彎都能滿足。

專利的 Telelever 前懸吊結構為 RT 帶來靈活的操控,車頭的轉向非常輕盈,你甚至會懷疑這是一台大排氣量休旅車,加上在休旅車當中略短的 1,485mm 軸距,讓 RT 無論在變換車道、過彎都很靈巧,笨重、拖泥帶水之類的評語不會在它身上出現。

懸吊方面這次搭載次世代 D-ESA 電子懸吊系統,除了很熟悉的阻尼、預載調整之外,還會根據車輛動態資訊修正設定,由於偵測及修正無時無刻都在進行,加上修正過程是較漸進的,所以你並不會突然感覺懸吊哪邊變了,卻能在整個過程中獲得舒適的懸吊表現,整合式煞車系統的前後連動煞車與 ABS Pro 使用起來也令人安心。

這次 RT 升級為 DCC 動態巡航控制系統,可以在 15~220km/h 車速範圍啟動,DCC 定速系統能設定 Dynamic 與 Comfort 兩種模式,Dynamic 時的加速真的很猛,Comfort 模式則是以較緩和的方式加速至設定車速;此外,DCC 能與整合式煞車系統配合,例如在山路下坡時將 DCC 定速設定在 50km/h 並維持在三檔,之前的 Cruise Control 會因為坡度與檔位關係滑行至超過設定車速,但 DCC 系統在超過設定車速時,會自動對後輪卡鉗施加壓力,透過後煞車卡鉗控制維持車速,整個過程非常緩和舒適,施加的煞車力道甚至比你自己踩煞後車還要線性,所以騎士並不會被車輛自動減速給嚇到。

- ACC 啟動

- 車距最近

- 車距中等

- 車距最遠

- 前方無車時

- ACC 制動介入

- 低速狀態

註1:本圖群組可以點擊放大檢視 ACC 作動時的畫面細節。註2:上方三種車距僅讓大家看切換後的圖示,並非要展示實際跟車距離。

若 ACC 雷達偵測不到前車時會以設定車速巡航,偵測到前車時則會維持與前車相同的車速,並且維持當下設定的跟車距離,與汽車的 ACC 運作方式大致相同,若 ACC 跟車時有另一台慢車插進來,系統也會自動減速(降低油門+後煞車介入)維持與慢車相同車速,並保持設定的行車距離,無論是加速與煞車減速的過程都相當柔順,若前方車輛減速且車距過近時,系統會自動煞車並以紅色圖示警告,當減速至低於 30km/h 時也會自動解除 ACC,整個體驗過程其實滿安心的,不過騎士還是要自己控制轉向與維持車道,並且隨時注意四周車輛動態,隨時做好接手的準備,ACC 跟車主要是為了降低長距離巡航的體力消耗,過度依賴或濫用還是會有安全風險。 》影片裡有 ACC 實際運作的畫面《

|總結

RT 不愧為 R 系列的豪華與科技擔當,這次 ACC 主動式車距調節巡航系統、DCC 動態巡航控制系統、全 LED 智能轉向輔助頭燈(Adaptive Turning Light)、次世代 D-ESA 電子懸吊系統、10.25" 大面積儀錶板都是搶先運用於 2021 R 1250 RT 上,而這些先進配備在台灣都屬於標配項目,讓騎士享受到前所未有的科技體驗,更可貴的是懸吊與底盤設計為 RT 帶來靈巧的操控樂趣,這在大型休旅車款上相當難得,至於帶中控鎖的側箱、電動風鏡、音響系統等配備,在你的旅行中也扮演重要角色。

至於 ACC 是否為必要?小編個人是不會有這樣的質疑,對於快速道路 15 公里以上的通勤,或是單日動輒兩三百公里以上長途旅行,ACC 的確省去維持油門與車距的精神與體力消耗,雖然你還是要專注在路況與周圍車流上,但不管怎麼說都比單純的定速系統更加輕鬆,若能妥善利用確實是很棒的功能,若想進一步了解 RT 的 ACC 主動式車距調節巡航系統,未來 Rick 小編也會針對這個部分做更深入的報導,敬請期待!

▣ 小惡魔回文抽獎活動

- BMW Motorrad 原廠馬克杯

-

- 背面品牌標語

- 活動辦法:只要針對主題回覆就符合抽獎資格喔!若複製他人的回覆內容或無意義回文,將不具抽獎資格。

- 活動獎項:BMW 馬克杯 x 10(共計 10 個名額)

- 活動時間:即刻起至 2021 / 04 / 22 PM 12:00

延伸閱讀:【海外快訊】BMW Motorrad R 1250 RT 2021 年式正式發表!

延伸閱讀:【海外快訊】BMW Motorrad 定速巡航技術 Active Cruise Control 概念發佈!

假設車牌座在有側箱的情況下,不知台灣大型重機車牌鎖的下與否?(31*16CM)

假設車牌座在有側箱的情況下,不知台灣大型重機車牌鎖的下與否?(31*16CM)