運動跑車在台灣原稱為仿賽,這是因為這類車款原始的英文名稱有著 Race Replica 稱號,但近年來國外廠商們紛紛已經將 Replica 字樣移除,只留下 Race,所以中文的「仿」自然成為不必要的用詞,而這類的車款一直是許多人的夢想選擇,一次攻頂公升級雖然很棒,不過有時候礙於現實以及法規,甚至是自己的技術能力,許多人紛紛開始考慮中量級的運動跑車,台灣以所謂的 600 級作為中量級運動跑車的範疇,YZF-R7 雖然在排氣量已經接近 700c.c.,卻依然是中量級跑車的選擇之一,雖然 YZF-R7 在電控方面沒有這麼強悍,不過有著最標準的運動跑車騎姿,再加上可以稱為史上最容易上手的中量級跑車,YZF-R7 幾乎可以說是非常好的賽道運動基礎車輛,只要透過適當的改裝,每個人都能有最適合自己的 YZF-R7!

排氣量:689c.c.

引擎形式:四行程雙凸輪軸並列雙缸四汽門水冷引擎

缸徑行程:80mm x 68.5mm

壓縮比:11.5 : 1

最大馬力:54kW (73.4ps) @ 8,750 rpm

最大扭力:67Nm (6.83kgf-m) @ 6,500rpm

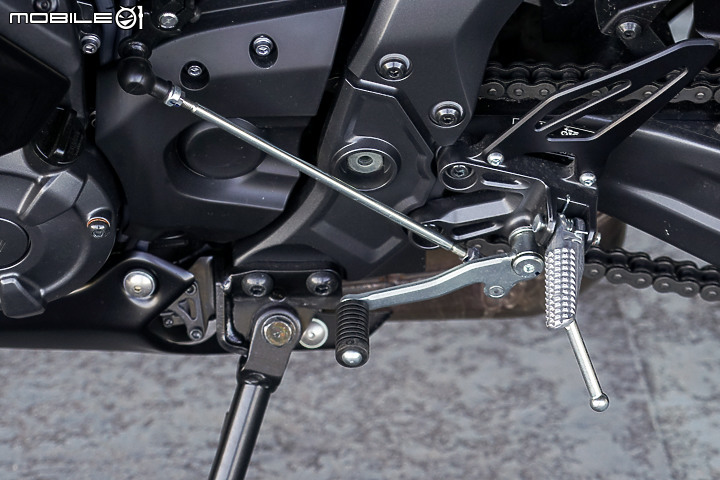

變速方式:六速鏈條傳動,往復式變速箱,標配 A&S 輔助滑動式離合器

車台形式:鑽石型鋼管車台

啟動方式:僅電啟動

油箱容量:13L

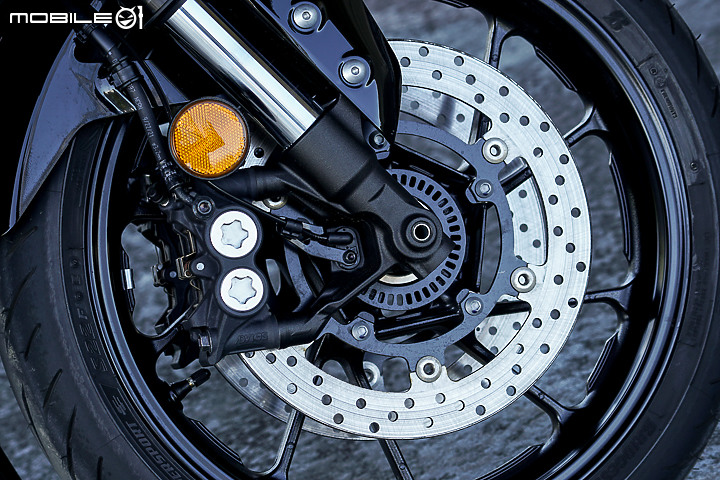

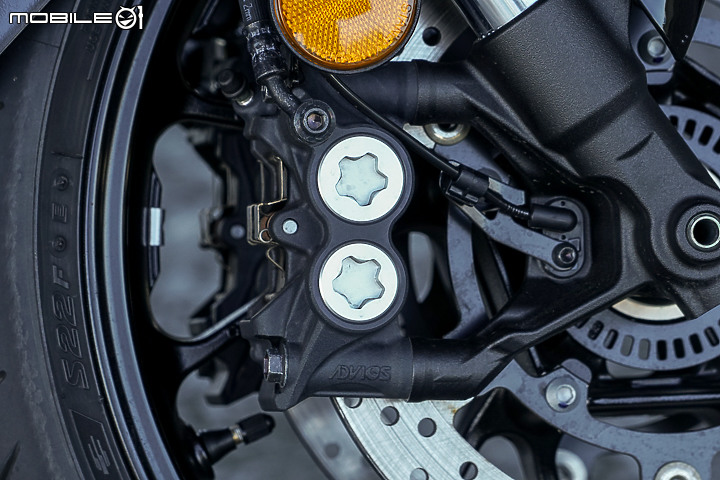

煞車系統:前雙 ADVICS 輻射固定對向四活塞卡鉗,搭配雙 298mm 浮動碟盤。

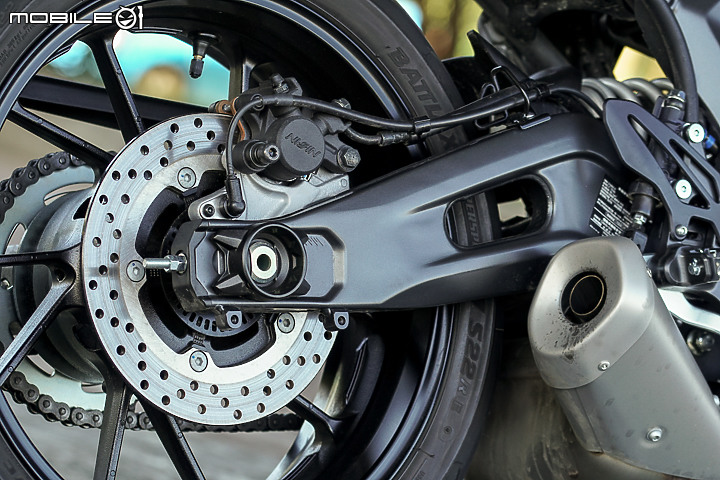

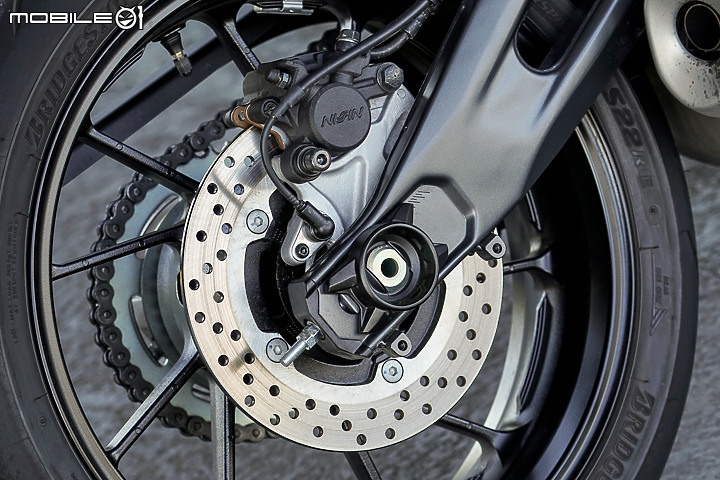

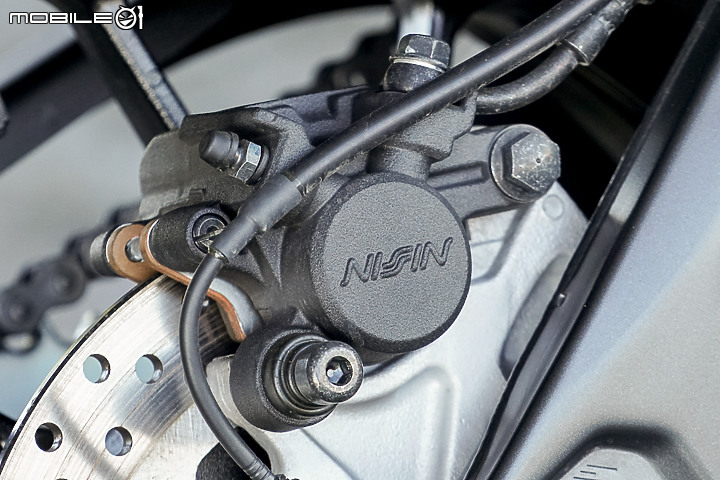

後 NISSIN 單向單活塞浮動卡鉗,搭配 245mm 固定碟盤。

懸吊系統:前 KYB 41mm 倒立潛望式前叉,全功能可調,行程 130mm。

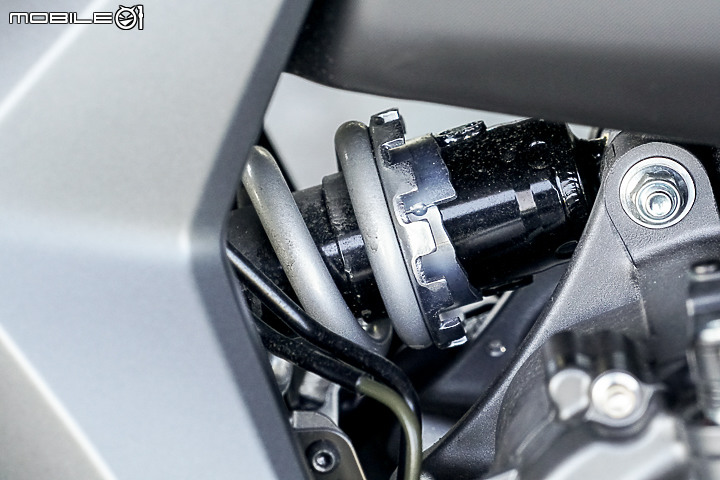

後 中置單槍多連桿預載及回彈可調避震,行程 130mm。

輪胎規格:前輪:120/70 ZR17。

後輪:180/55 ZR17。

長度/寬度/高度:2,070mm x 705mm x 1,160mm

車重:188kg (ABS)

座位高:835mm

軸距:1,395mm

最低離地高:135mm

|外觀與功能

- 左側

- 右側

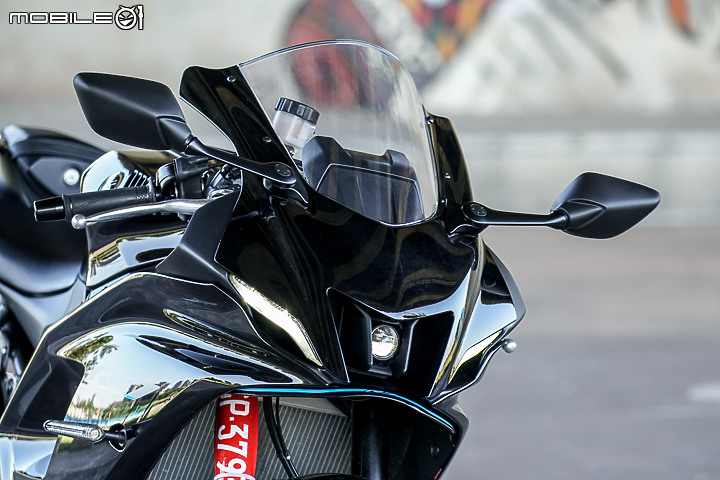

- 車頭

- 車尾

- 比例側面

- 比例正面

- 雙腳著地

- 車頭

- 風鏡

- 大燈組

- 魚眼燈具

- 擾流罩

- 方向燈

- 大燈關閉

- 近燈

- 遠燈

- 騎乘視角

- 後照鏡

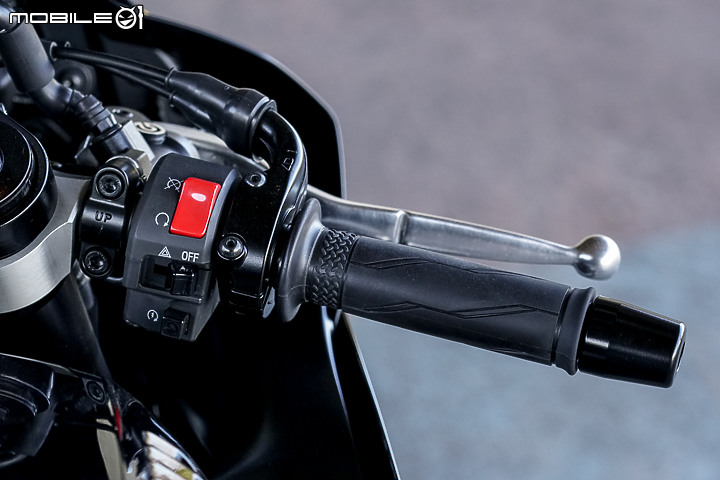

- 左把手

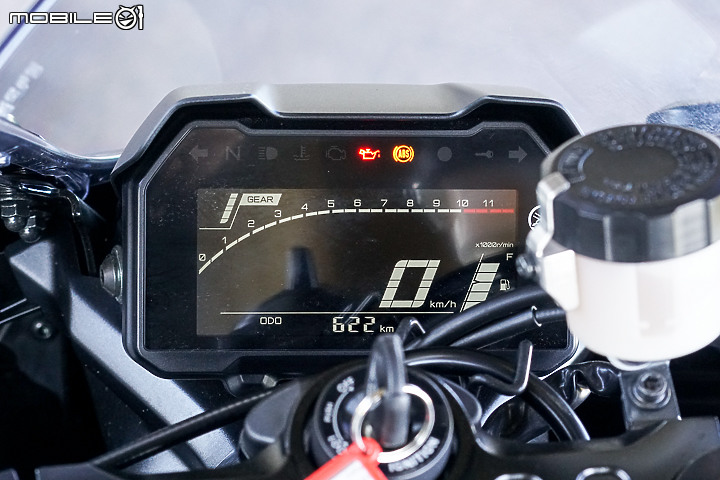

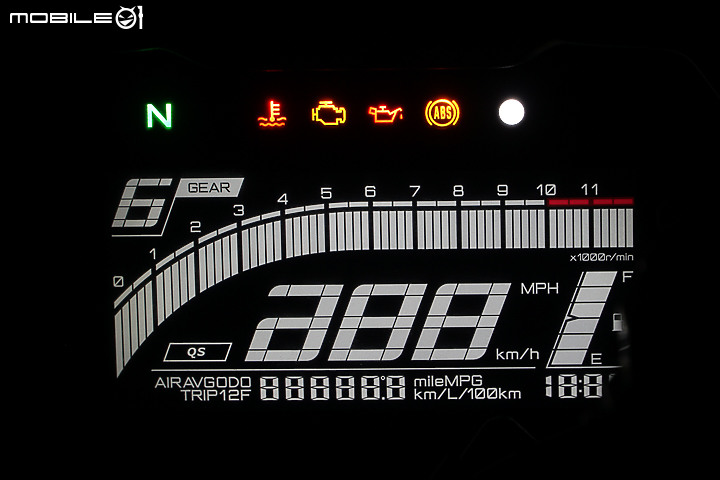

- 儀錶板

- 鎖頭

- 鑰匙

- 右把手

- Brembo 總泵

- 啟動

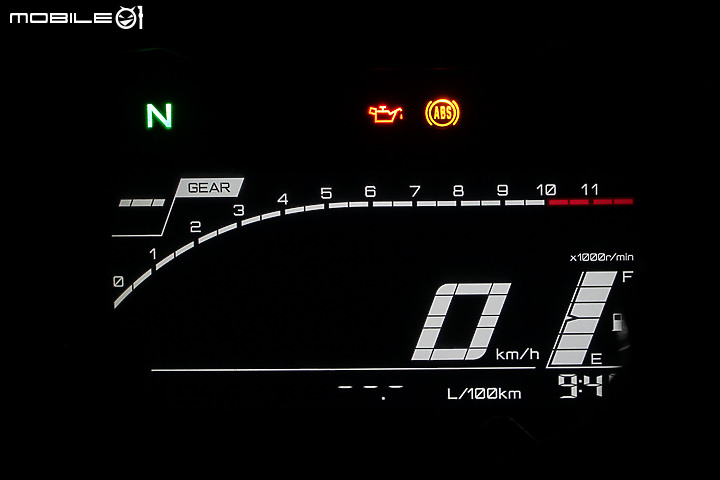

- 全畫面

- 總里程

- 里程A

- 里程B

- 即時油耗

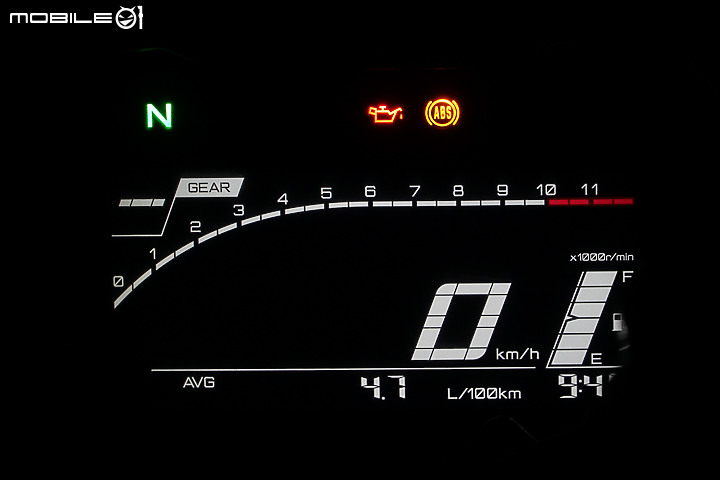

- 平均油耗

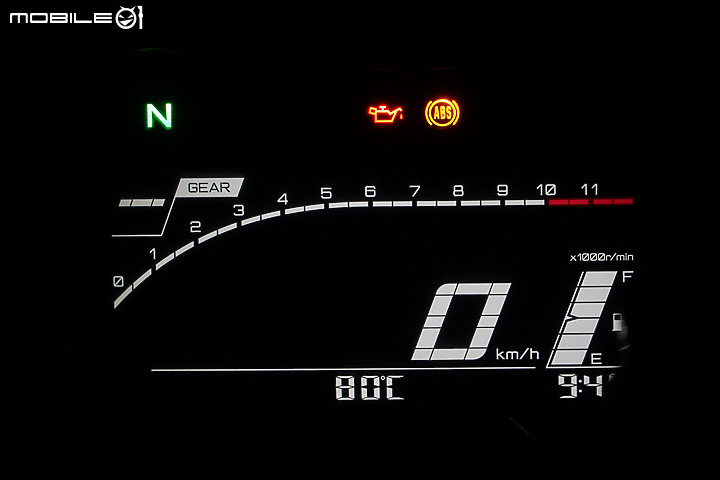

- 水溫

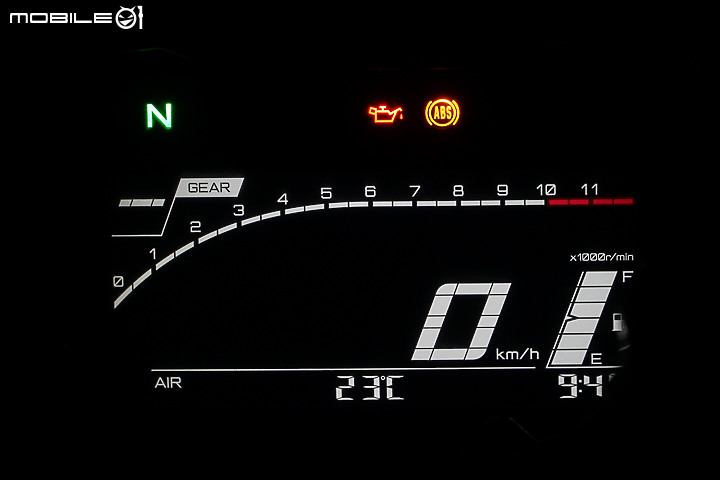

- 氣溫

- 油箱組

- 油箱罩

- 廠徽

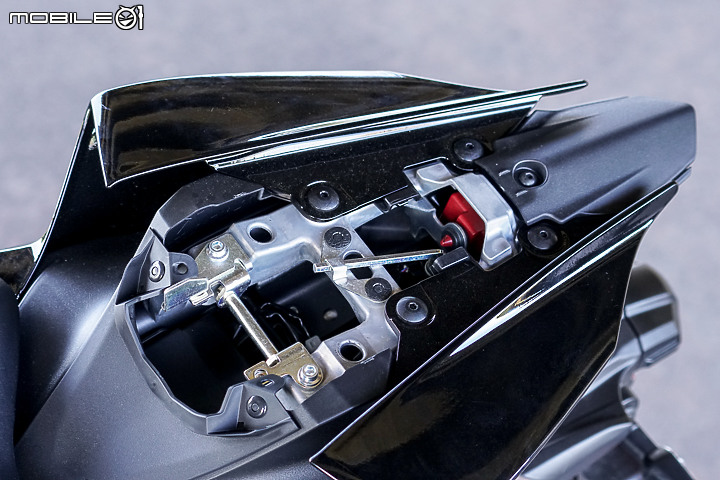

- 坐墊組

- 前座

- 後座

- 置物空間

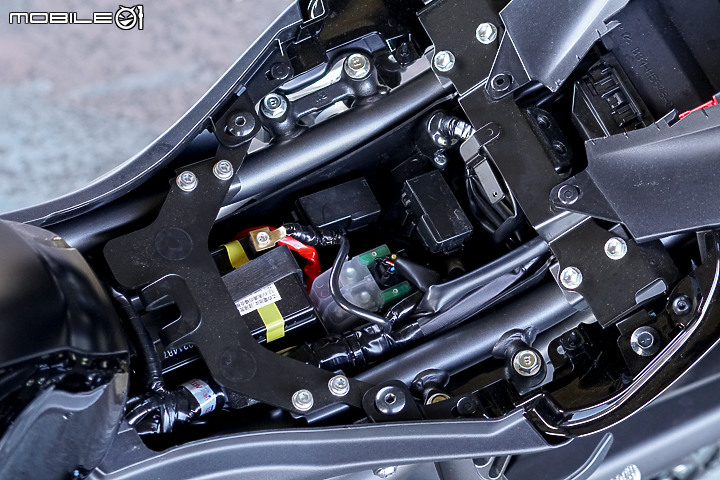

- 電瓶區域

- 尾燈

- 煞車燈

- 後方向燈

- 牌照架

- 金屬支架

|引擎與懸吊

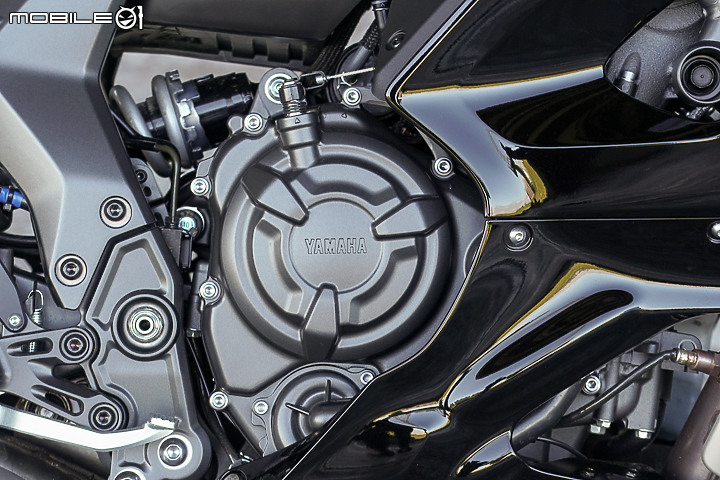

YAMAHA YZF-R7 以 MT-07 的並列雙缸引擎作為基礎,但透過各項配備的最佳化設定,讓 MT-07 那顆低轉扭力充沛的引擎,竟能化身成為運動跑車強調終端輸出的賽車機器,同時配合 YZF-R7 的車台幾何角度修改,達成比起 MT-07 更適合在賽車場的車輛設定,其實如果這幾年有關注北美業餘賽事,即會發現不少車手的訓練車款正是以 MT-07 或者北美稱號 FZ-07 來加入練習,隨著 YZF-R7 的正式推出,大家能夠以熟悉的引擎表現,搭配正統賽車騎乘姿勢與設定,相信能讓更多人加入賽道的騎乘樂趣中。

- 前輪組

- 前輪框

- 左前叉

- 右前叉

- 前輪制動

- 前輪卡鉗

前輪配胎為 Bridgestone 普利司通的 BATTLAX HYPERSPORT S22 系列輪胎,規格為 120/70ZR17 M/C 58W,胎紋可以參考右側,這條胎我們之前有獨立測試過,能在公路上提供足以信賴的晴天抓地力,同時也能顧及雨天的通勤需求,並且這條胎也同時是日系競爭對手中量級運動跑車的標準配胎。

- 引擎組

- 離合器蓋

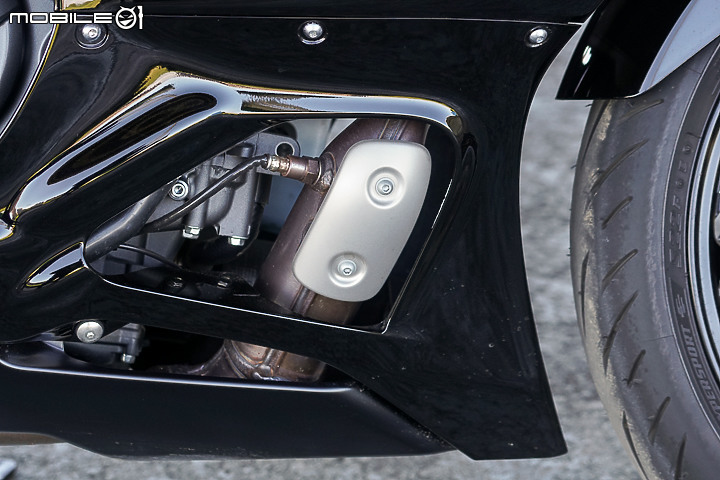

- 排氣管防燙蓋

- 引擎左側

- 左腳踏

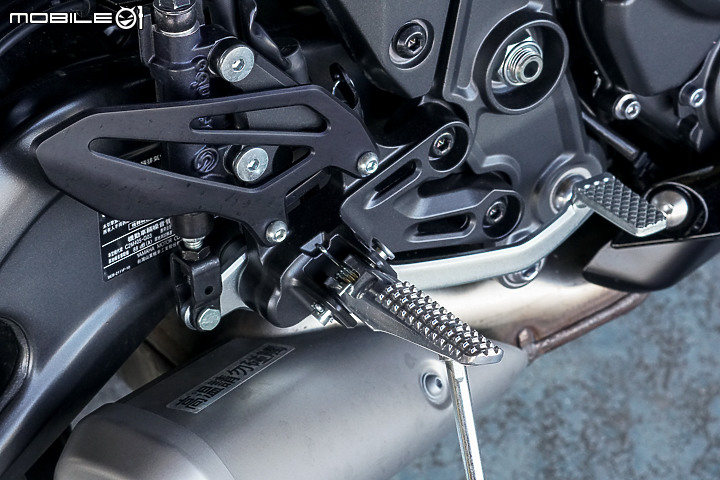

- 右腳踏

- 後座腳踏

- 整組可拆

- 後輪組

- 鏈條傳動

- 後輪框

- 後搖臂

- 後避震器

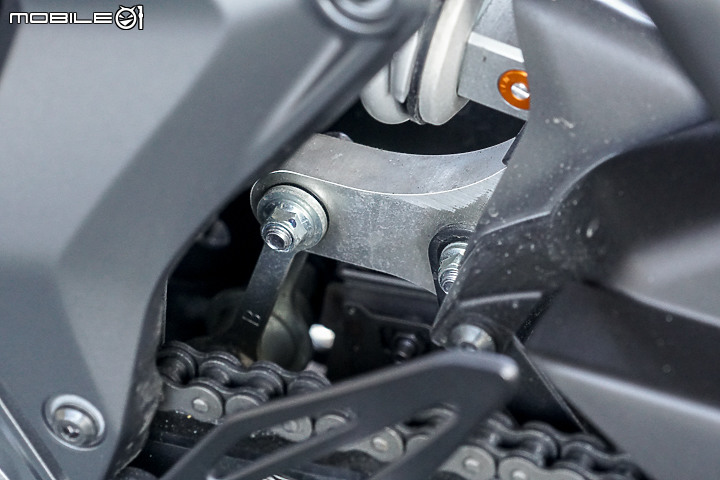

- 多連桿

- 阻尼可調

- 預載調整

- 排氣管

- 下置側排式

- 後輪制動

- 後輪卡鉗

後輪配胎方面,同樣是使用 Bridgestone 普利司通的 BATTLAX HYPERSPORT S22 系列運動胎種,規格則是 180/55ZR17 M/C 73W,胎紋可以參考右側,後輪同樣為複合胎設計,可有效提升使用里程,又可兼顧過彎性能。

|試駕

也許是因為台灣山葉的預想銷售數的問題,或者是台灣山葉年底已經沒有預算了,所以這次的車輛試駕試由台灣山葉邀請媒體們自行借車進行報導,所以很可惜的是雖然 YZF-R7 有著賽道基因,但小編也沒有錢能把 YZF-R7 帶上賽道日來進行試駕,因此只能來到公路進行體驗,不過這也剛好能對應到 YZF-R7 上市時提到的公路與賽道均適合,可是事實上真的是這樣嗎?小編還是認為 YZF-R7 是賽道專屬的車輛。

首先最有感的事情是騎乘姿勢,YZF-R7 雖然像是 YZF-R3 一樣都有著 R DNA 靈魂,但 YZF-R7 可說是正格的運動跑車,不論是在騎乘的姿勢,或者是把手的角度設定,甚至是引擎的輸出特性部分,YZF-R7 要在公路上通勤或者長途巡航,小編與試車手 TK 一致認為需要有強勁的核心肌群,才能忍受得了天天騎乘 YZF-R7,但反過來說如果是在賽道上,這騎乘姿勢幾乎完美,不太需要再改上腳踏後移,只需要把快排裝回,換個 ZERO GRAVITY 的風鏡組,既能在大直線好好趴車,過彎時也能輕鬆掌握車輛重心。

也因為這樣的騎乘姿勢,YZF-R7 可是比 CBR650R 或者 RS 660 的騎乘姿勢還要再戰鬥些,與 Ninja ZX-6R 636 有幾分相似,不過說起動力表現,那麼 YZF-R7 只能是以順暢帶點扭力來形容,源自於 MT-07 的並列雙缸引擎,在 YZF-R7 調教變得更注重後段的動力輸出,也因此原有的低轉高扭力被稍稍打平輸出線性,方便入門騎士更容易掌握動力曲線,不能說沒力但就少了點性格,變得有點像是雙缸版的 CBR650R 一樣線性,若與 RS 660 相比,則是更顯得 YZF-R7 動力之平順,對新手來說 YZF-R7 很有親和力,對於資深騎士來說則是容易麻痺,另外就是電控系統部分,YZF-R7 不僅是傳統鋼索節流閥,更沒有 TCS 防滑循跡系統或者動力模式可以調整,當然彎道 ABS 或者防孤輪等都別想了,這可是大幅讓 YZF-R7 在電控配備上輸給競爭對手。

所以,YZF-R7 配備與操控就是這麼樸實沒特點嗎?這倒是要從視角來決定,假設如果買車是為了電控配備,是要靠電控打天下,那麼 YZF-R7 的電控的確少了點,甚至快排都還要選配,可是如果你想要的是一輛擁有很好的 RACE BASE MODEL,那麼 YZF-R7 給的車台、引擎與懸吊設定都是幾乎可稱為完美的互相搭配,全原廠的 YZF-R7 能讓騎士在賽道中不斷練習,找到最適當的平衡點,以及進出彎與煞車的路線等,少了電控的干涉,騎士能夠更注重於這些技巧的訓練,小編猜想這也是為什麼 YAMAHA 明明十幾年前就有 YCC-T 等技術,卻刻意在 YZF-R7 只配備這樣的電控系統,因為 YAMAHA 想要讓騎士找回更純真的賽道騎乘樂趣。

而且 YZF-R7 最與眾不同的地方就在於通用性,許多賽道專屬車輛在離開賽道後,就幾乎無法在公路上騎乘,這點 YZF-R7 儘管有著類似的賽道騎乘設定,但是回到公路上,脫下連身皮衣換上簡單的道路防摔衣以及手套等,YZF-R7 還是能在公路帶來一定的騎乘樂趣,只是若以配備來說,YZF-R7 整體還是比較適合在賽道上發揮。

|結論

總結來說,YZF-R7 推出無疑是滿足了入門中量級的市場空缺,同時也解決了中量級運動跑車因為大多搭載四缸引擎導致在全球漸漸因環保法規而無法領牌的情況,改為雙缸或者三缸就有更好的排放標準以及油耗數據,意味著更好領牌上路,同時 YZF-R7 的設定及騎乘姿勢,對於新手有著非常好的親和力,並且也能給予騎士足夠的操控參考點,畢竟這樣硬派的騎乘姿勢,是非常考驗車主的體能,雖然 YZF-R7 沒有強到破百匹的動力,很明顯地尾速也受限於泛用型的雙缸引擎設定,沒辦法突破 220km/h,更別忘了 YZF-R7 還比競爭對手少了許多電控配備,但是 YZF-R7 的售價相對也比較便宜些,因此對於預算上有考量的騎士來說,YZF-R7 還是會有車友願意選擇,當然這些空缺也讓 YZF-R7 未來改款還有可拓展的空間存在,不過如果近期就想要參加賽道日,好好體驗一下賽道的樂趣,那麼 YZF-R7 還是值得推薦的選擇。

以上文章/報導/試駕分享內所有規格、數據僅供參考,實際規格請以實車為主。

延伸閱讀:

【採訪】台灣山葉 YAMAHA YZF-R7 北部賞車會開催!60 周年參賽限定版同步發表!

【快訊】YAMAHA YZF-R7 正式售價公開!不到四十萬還享多方案購車優惠!

【快訊】YAMAHA 台灣山葉正式宣布 YZF-R7 將於第四季引進!

【海外快訊】2021 YAMAHA YZF-R7 正式發表!公路與賽道都是 R-DNA 的天下!