前兩篇分別分享了羅浮宮及凡爾賽宮的參觀過程。

羅浮宮現在是全世界參觀人數最多的博物館。

凡爾賽宮則是最具「絢爛豪華奢侈美」的宮殿型博物館代表。

俗話說:「無三不成禮。」

所以這篇當然主要繼續分享變身為博物館的另一座宮殿—

楓丹白露宮(Chateau de Fontainebleau)。

因為距離首都巴黎有段距離,所以楓丹白露宮在法國王室的角色,

就像是中國歷史上的行宮,不是最主要的宮殿。

而也因此不會受到政治上的紛擾而被破壞。

像杜樂麗宮整座被暴民燒光,羅浮宮多次經過改建。

凡爾賽宮在朝代更迭時內部被搜刮一空,

這些事情在楓丹白露宮並不曾出現。

法國歷代君主對於楓丹白露宮建築幾乎都是以擴建為主,

這讓楓丹白露宮成為一座巨大的王室居所,擁有多達1,500個房間及130公頃的花園。

而且有著800多年的歷史,累積了不同年代君主的擴建成果。

因此在1981 年,

聯合國教科文組織以《楓丹白露宮與園林(Palace and Park of Fontainebleau)》為名,

將這一大片前王室居所列名世界文化遺產。

楓丹白露宮是老狗此次歐洲行中所參觀的6處世界文化遺產中的最後一處。

在一次走過一遍法蘭西王國3座宮殿後,

會發現雖然都是被保留作為文化遺產,且同樣做為博物館開放參觀。

但每座宮殿的展出內容卻有很大差異。

羅浮宮雖然歷史悠久,但在18世紀末就轉型為博物館。

所以展出的重點落在收藏的歷史文物。

凡爾塞宮是相對年輕的宮殿,直到1710年才大致完工。

展出的重點落在法國國力強盛時期,有著巴洛克與洛可可風格的王室居所建築物。

楓丹白露宮則是一直扮演行宮的角色,有著800多年的歷史。

展出的重點落在不同年代國王及最後的帝國時期,對於這座大型宮殿整修所留下的痕跡,

代表當代的建築工藝。

如果有機會來到巴黎,真心建築三座博物館一次走過,而且一定要參加導覽。

能在這三座博物館擔任導覽的導遊都是經過法國政府考核通過,

對於法國的歷史、人文、藝術都必須具備一定程度,

而且嚴格限定最多只能帶20名遊客,因此導覽半天的費用不低。

所以對於自由行旅人,建議可以找找當地的中文導覽團,比起自己參觀會有更多收獲。

花了1個上午時間參觀完面積超大的楓丹白露宮後,當然又到了覓食時間。

為了節省交通時間,就直接在王宮大門外的街上Le Mansart餐廳享用午餐。

鵝肝醬佐生菜沙拉挺好吃的!

老狗這次造訪巴黎,當然不會只造訪這三座王室居所。

由於楓丹白露宮是波拿巴家族比較喜愛的居住地,

因此就把走訪過,在巴黎市區內與波拿巴·拿破崙家族有關景點一併收集在這篇裡。

包括了:

- 凱旋門(Arc de Triomphe):它是許多人對於巴黎的印象之一,全名是星形凱旋門(Arc de Triomphe de l'Étoile),因為所在位置為在戴高樂廣場(舊名星形廣場)的中心。本體高49.54 m,寬44.82 m,深22.21 m,在本質上像是一棟方型大樓,四面都有拱頂門。在較寬的那兩面,拱門的兩旁各有一座大型浮雕,高達18公尺。另外還有6組較小型的浮雕,歌頌法蘭西帝國對外的功績。因為時間關係,只在圓環外的香榭麗舍大道端點,逗留大約十分鐘拍拍紀念照而已。

- 巴黎聖母院(Cathédrale Notre-Dame de Paris)及警察局(Préfecture de Police):巴黎聖母院,簡稱為聖母院,位於巴黎塞納河中的西堤島上,為始建於中世紀的天主教大教堂。於 1163 年開始興建,至1260年大致完成。因保留許多由法國國王路易九世自各地收集而來的基督教世界「聖物」,如荊棘王冠、十字架的碎片與釘子等而聞名。19世紀以來,一些重要儀式,包括拿破崙一世的加冕典禮(1804年)就在這裡進行,因此把聖母院合併至拿破崙最喜歡的楓丹白露宮這篇來一同分享。因為2019年維修時失誤,造成建築物後半部被大火燒毀,因此只能站在前方廣場中臨時搭建的觀景台上,欣賞建築正立面精緻的巴洛克式外觀。聖母院的正對面就是巴黎警察局,建築本體是精美的文藝復興樣式,一同在這裡分享。

- 巴黎歌劇院(Palais Garnier):巴黎歌劇院,又稱加尼葉歌劇院、卡尼爾歌劇院(Opéra Garnier)。這座歌劇院是拿破崙三世皇帝要求建造的,於1861開始興建。但卻遲至法蘭西第二帝國已經倒台後的1875年才完工。建築風格屬於所謂的「拿破崙三世風格」,也就是融合了巴洛克風格、帕拉第奧古典主義和文藝復興時期建築的元素,遵循拿破崙三世的「不留空間不裝飾」原則,並和當代的新技術和材料相結合。因此外觀上充滿了古典主義裝飾,但結構上卻已經是現代建築。巴黎歌劇院的知名度會如此的高,除了建築本身精美的裝飾外,把曾經發生在這裡的吊燈配件掉落意外被改編成小說及歌劇《歌劇魅影(The Phantom of the Opera)》更是重要的推手。

- 聖米歇爾噴泉(Fontaine Saint-Michel):在巴黎市區中,有好多處像這樣的噴泉廣場,老狗在這4天亂亂走的個人行程中,就不小心走到2處噴泉廣場外。其中的聖米歇爾噴泉在Tripadvisor中還看的到列名,表示應該小有人氣吧! 基本上,這些噴泉大多是為了美化市容而建的,位在市街中的銳角處。 聖米歇爾噴泉位在聖米歇爾橋頭,可以說純粹只有市區美化的功能。噴泉、青銅塑像、配上兩旁只剩枯枝的大樹,像不像印象中的歐洲街景?

- 莫里哀噴泉(Fontaine Molière):這處小型噴泉是為了紀念17世紀法國喜劇作家、演員、戲劇活動家,法國芭蕾舞喜劇的創始人莫里哀,當然另外還有美化街景的功能。

✅ 楓丹白露宮(Chateau de Fontainebleau)

楓丹白露宮在法國王室的角色,有點像是中國歷史上的行宮。因為距離首善之都的巴黎有段距離,所以楓丹白露宮從來不是最重要的宮殿。

較古代的法國國王們只有在打獵時才會想到這裡。

但也因為不是最主要的宮殿,所以較不會受到政治上的紛擾,因而少有破壞。

而法國君王對於宮殿建築的角度幾乎都是以擴建為主,

儘量不會將前人的成果給拆除或改建。

楓丹白露宮的外圍原本是一大片森林,正好滿足了這樣的想法。

於是楓丹白露宮從11世紀時期的城堡,

在法蘭索瓦一世(François I)的手上,在1527年開始翻修為一座宮殿,

內部有間頗大的畫廊,作為國王收藏名家畫作的場所。

因而被稱為「法國文藝術興的搖籃」。

之後的亨利四世從1593年開始更進一步的擴充楓丹白露宮,

著手整平舊橢圓形庭院的外觀,

並向東打開一扇新的帶有凱旋拱廊的紀念性大門:洗禮堂之門。

並在1632 年設計了一座新的馬蹄形樓梯,取代了其形狀與護城河不相稱的馬蹄形樓梯。

後續的波旁王朝君主對楓丹白露宮則是持續不斷的擴建,

最後成為一座擁有1,500 多個房間的大型宮殿。

以及展示文藝復興時期傑出畫作的畫廊。

在波拿巴家族中的拿破崙一世取得政權後,

更進一步大幅度的整建這座宮殿與外圍的庭園。

包括最初被稱為「女王畫廊」的「戴安娜畫廊」

拿破崙一世把楓丹白露視為最宜居的宮殿。

雖然因為四處征戰而不常住在這裡,但卻建了一套他自用的起居空間。

而侄兒拿破崙三世與與歐仁妮皇后夫婦,則是把這裡當作度假別墅大幅整修。

增加了一座劇院,並新增了中國館—展示法軍從圓明園中帶回來的戰利品。

在法蘭西第二帝國垮台後,楓丹白露宮偶而成為總統官邸,用來接待外賓。

二戰後,部分建築由北大西洋公約組織使用至1966年。

1981 年,由聯合國教科文組織以《楓丹白露宮與園林(Palace and Park of Fontainebleau)》為名,列入世界遺產。

這天是老狗在巴黎最後一天的行程,一早就見到陽光,希望整天都是好天氣。

這趟旅程共計13天,幾乎沒有全天都陽光普照的。

原來歐洲的冬天,氣候是這麼的多變!

今天的2位楓丹白露宮導遊當中,

有一位在前一天和前兩天分別帶我們導覽羅浮宮和凡爾賽宮,

在路上,她提出了個冷知識…

「楓丹白露」這名字怎麼來的?

Fontainebleau的法文原意是美麗的泉水,轉成中文怎會變成了「楓丹白露」??

導遊說是徐志摩首創,就如「佛羅倫斯」變成了「斐冷翠」。

不過老狗回來後拜了谷歌大神,卻說是朱自清譯的。

徐志摩是把Fontainebleau譯成了「芳丹薄露」。

不管是那位大師想出來的,

「楓丹白露」這幾個字會讓人不自覺地陷入無盡的美麗遐想,

那個地方有著楓紅,楓葉上還有殘留的、閃耀著白色光芒的露滴。

怎麼想就怎麼美麗。

但是………

經過一個小時多一點的車程,來到楓丹白露宮外的停車廣場。

迎接我們的是這麼一片牆?

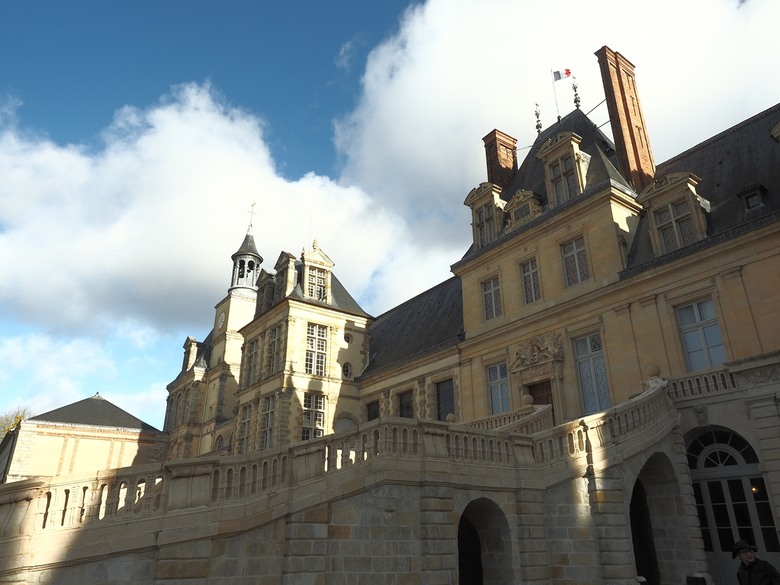

往前走才能見到這一大排歐洲風格建築,這才是楓丹白露宮的一部分。

基本上就是一整排的"Apartment"。

其實"Apartment"在法文裡指的是一整套的居住空間。

像宮殿裡的國王與王后都各有一套居住空間,由前前後後好幾個房間所組成。

到了現在變成了市售套裝房屋的通稱。

老狗在凡爾賽宮就有參觀到王后套間,這天在楓丹白露宮應該又會遇到。

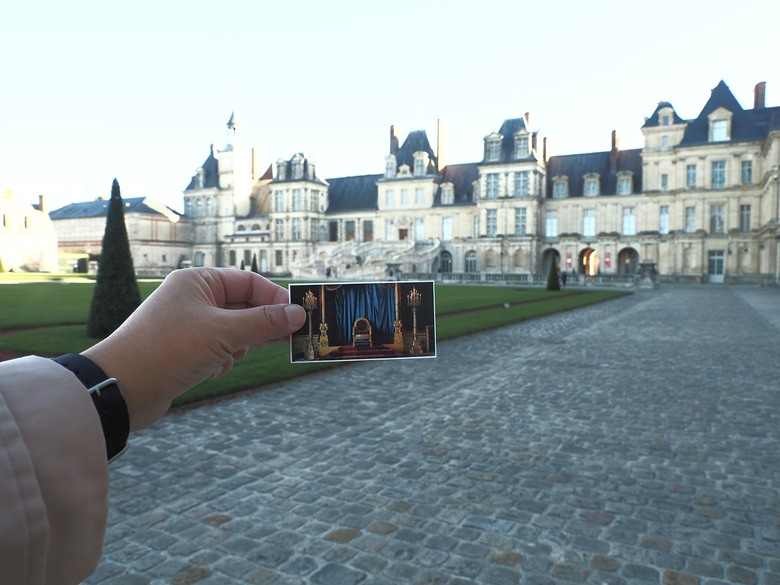

楓丹白露宮的大門在這裡,往內走還有好大一片廣場。

鐵圍籬上有著王室的老鷹標誌。

往內走到主庭院中,面積頗大。

宮殿的正立面朝向正西,

只是位在北緯48度左右,冬季太陽升起位置相當偏東南,看起來好像清晨造訪。

其實拍這張照片的時間是當地時間上午10點多了。

正前方是楓丹白露宮當中最知名的景點,就是拿破崙一世在1814年宣告退位的地方。

放一張馬蹄形樓梯的特寫,後方門上有著法國皇家的標誌—老鷹。

因為冬天太陽嚴重斜射,所以照片中這一整列都是北側的翼樓。

這裡是圍籬旁的端點。

在庭院的左右兩側翼樓中都是房間,往內延伸相當長。

間隔一段距離建有所謂的「亭(Pavilion)」。

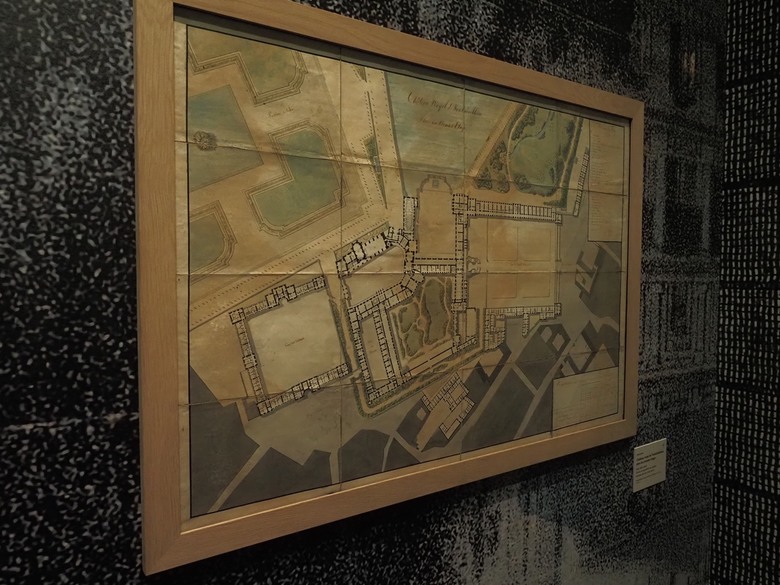

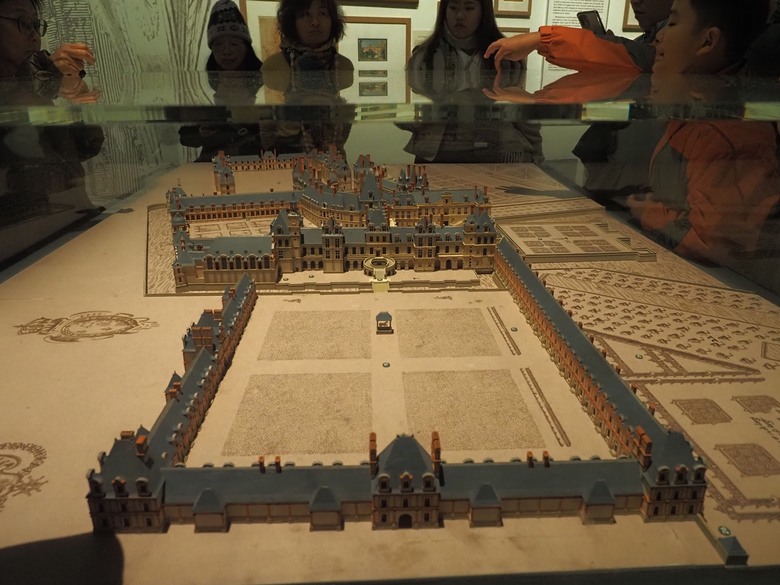

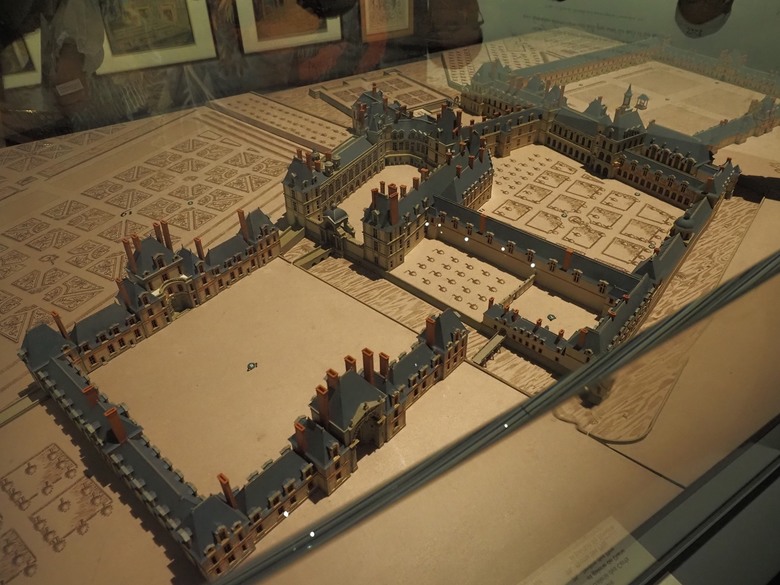

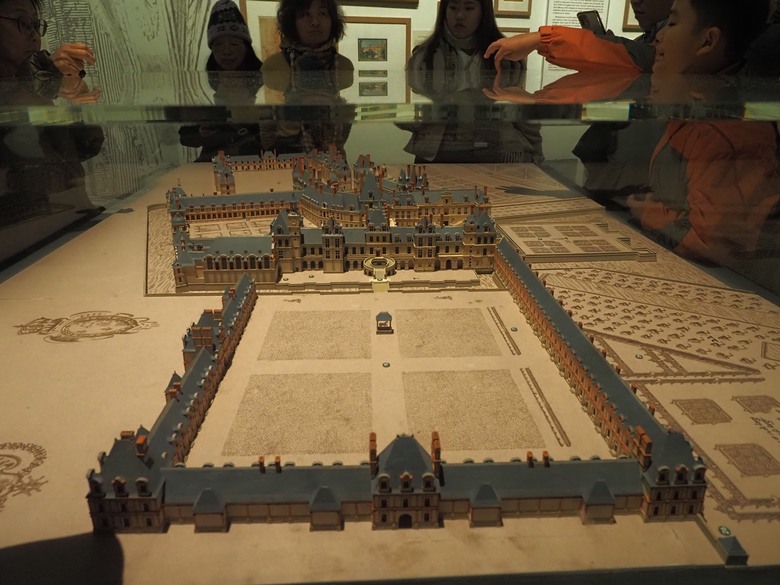

在進入楓丹白露宮室內參觀前,導遊先帶我們看一看整座宮殿的模型。

照片下方"∏"的中間就是我們所在的部分。

可以看到長的像蟹腳的馬蹄型樓梯。

在馬蹄型樓梯後面還有很大一部分宮殿建築,

因為800年來歷代法國國君想要有自己的空間就往後蓋,

最後當然就成為一座室內空間非常之大的宮殿。

全楓丹白露有1,500間客房,應該是一點也不令人奇怪。

宮殿建築各部位的名稱,還包括中文…

庭院左側這排宮殿建築,與右邊外觀有點不同。

我們今天的參訪要從左邊的某個通廊進入建築物內。

回頭看一看,比較一下左右兩側就知道了,是不同時代的產物。

我們是團體遊客,從左翼最前方,靠近圍籬的通廊進入室內展區。

進入通廊後會見到可以通往另一側庭園的通道。

老狗拿到了門票,趕快來和馬蹄型樓梯合照一張。

門票上是拿破崙一世的皇座,很難想像怎麼是這麼小一張椅子…

通過安檢,寄放好大背包,走入宮殿內的走廊。

天花板下是裝置藝術品。做為宮殿的當年不會有這麼美妙的燈光…

老狗進入這種國際性展館參觀,向來都是把大背包和外套先寄放好。

因為一個不小心,轉身時背包打到人家的展品,那要用什麼來賠呀?

身上就帶相機加標準變焦鏡頭,再加1個備用電池,應該很就很夠用了。

順著樓梯上樓去,這吊燈挺漂亮的,不過少了凡爾賽宮那種貴氣逼人的感覺。

順著箭頭的方向參觀,這區應該就是拿破崙博物館。

展出兩位名叫「拿破崙」的皇帝,以及他們的皇后的用品。

至於這些物品是那來的? 現存的波拿巴家族後代捐出來的。

在拿破崙基金會網站(Fondation Napoléon, https://www.napoleon.org/)上有這樣的內容:

"1979 年,由於拿破崙王子和瑪麗·克洛蒂爾德公主捐贈了許多物品,拿破崙收藏品在所有國家博物館內重新分配。因此,在楓丹白露建立了一座完全紀念拿破崙·波拿巴的博物館,其目的是展示皇帝及其家人的概觀。它位於路易十五翼樓,是拿破崙於 1810 年修復的城堡的一部分,在修復之前(1803 年至 1808 年)曾是特殊軍事學院的總部,後來被稱為聖-西里爾。展覽首先介紹拿破崙和約瑟芬以及帝國政權的輝煌,然後是羅馬國王、也就是拿破崙二世的母親瑪麗·路易絲,以及他的兄弟姐妹,他們都在這一時期扮演重要角色。"

所以要先看看這些物品真正的主人長什麼樣…

拿破崙一世在世的時代,照相術還沒有發明,所以只能用畫像代替。

兩百年前應該就有修圖這件事了吧!

因為這些皇室肖像照幾乎全是俊男美女,特別是不需要顯示出身高的情況下。

接下來看到的都是拿破崙的用品。

像是這把配劍,上面的鑽石好大顆。

還有他的軍服「們」。

從軍服大概可以猜出來,傳言說拿破崙一世是個矮子,這應該是用歐洲人的標準來看吧!

事實上根據紀錄,拿破崙一世身高有168公分,並不是真的很矮。

只是在歐洲人當中偏矮而已。

櫃子裡還有一些徽章。

基本上,拿破崙一世當上了皇帝,連加冕都可以自己DIY了,頒個徽章給自己沒什麼大不了。

又是另一件軍服中的禮服。

然後就是這張肖像。

這位要算是收藏品嗎? 約瑟芬皇后,拿破崙一世的第一任妻子。

大概很多人都聽說拿破崙和她之間的愛情故事吧?

而皇帝本人當然不能只有一張肖像呀!

另外這位女主又是?

她是瑪麗·路易莎皇后,原為奧地利女大公瑪麗·路易莎。

拿破崙一世的第二任妻子,羅馬王拿破崙二世之母。

在這裡另外有一張肖像,但是老狗不認識這一位。

在網路上撈了好久,只撈到公仔的照片而已…

有誰可以告訴老狗這位是誰嗎?

然後這張像是照片的圖像,老狗一樣忘了主角是那位…

走進相鄰的房間,裡面展出的幾乎都是宮廷畫。

看到天花板上的標記,心理有譜。

這裡大部分都會是法蘭索瓦一世(François I)的收藏。

果不其然,本尊出現。

《Portrait of François 1st(法蘭西斯一世的肖像)》

在楓丹白露宮官網上有解說,可以點點看。

這幅畫中的主角是橢圓形庭院 (Cour Ovale)中的洗禮門。

右邊那張畫題為《Ladies bathing》。

可能有人會想看看《Ladies bathing》的正面翻拍照片。

老狗把它放上來,就請用藝術的眼光來欣賞畫作吧!

這張是17世紀上半葉的作品。

從15世紀下半葉起,女性美和裸露乳房的主題在法國和義大利非常流行。

受到達文西裸體蒙娜麗莎原型的啟發,

女士沐浴和女士洗滌成為16世紀法國藝術家最喜歡的主題。

這張畫在楓丹白露宮官網上有提供解說,有興趣可以點一下《Ladies bathing》。

其他的畫作還有這幅《Sully kneeling before Henry IV(蘇利跪在亨利四世面前)》。

官網上也有說明。

這幅就不知主題了。

然後,見到了這對帥哥美女。

這位也叫拿破崙,但是是拿破崙一世的侄子,拿破崙三世。

英法聯軍就是在他任內打的,從大清帝國的圓明園裡搬了不少東西回法國。

這位是拿破崙三世的妻子歐仁尼皇后,

把法軍從中國帶回來的戰利品存放在楓丹白露宮裡,設立了中國博物館。

後來中國館在2015年遭到洗劫。我們這次因為時間因素,沒能參觀中國館。

走入相鄰的房間,又見到另一幅畫。

《Meeting between Napoleon I (1769-1821) and Pope Pius VII (1742-1823) in the Forest of Fontainebleau in 1804(拿破崙一世 (1769-1821) 和教宗庇護七世 (1742-1823) 於 1804 年和 1808 年在楓丹白露森林會面)》,,好不容易在其他網頁找到相關說明。

下面是仿舊的會議桌椅。據導遊說,這裡的桌椅幾乎是重新製作的。

楓丹白露宮之前的桌椅等家具幾乎全都換成代用品。

現在看到的幾乎全是重製的製品。

這幅是《The Cour Ovale at the Château de Fontainebleau(楓丹白露宮橢圓形庭院)》

官網有解說,可以點一下上面的連結。

然後還有以漂亮石材裝飾的壁爐。

壁爐上有漂亮的時鐘。

然後是《The Sale of Cupids(丘比特的買賣)》。

畫作的故事與內容解析,請洽楓丹白露官網。

再進入另一個房間,牆上有著好幾幅大型掛毯。

老狗試過去找這些掛毯的解說,無奈實在找不到。

或許也真的只是民俗藝術品,沒有什麼背後故事。

就仔細看看編織功力吧!

下方是皇室使用的桌椅。

據說這張桌子就是拿破崙在 1814 年 4 月 4 日流放至厄爾巴島之前簽署退位令的地方。

不過老狗猜測這應該是現代仿製品。

在另一個房間裡,是不同色調的桌椅。

牆上也有另一幅掛毯。

還有好幾件古董。旁邊的兩支瓶子,不知道是否是從中國拿回法國的?

跟著導遊繼續往下個房間移動,出現了一張床。

記得這裡好像是某個皇室成員的臥室。

以下的房間是一整套的。

從 17 世紀開始,

這裡是亨利四世的王后,瑪麗·德·美第奇和路易十三的王后,安妮·德·奧地利(Anne d'Autriche)做為王太后時的住所。

這個房間曾經是浴室,於1784 年裝修,鑲有為普羅旺斯伯爵雕刻的鍍金鑲板。

現在置於房間裡面的家具都很精緻。

這個房間曾經是前面提到的2位王后做為王太后時的臥室。

據說1804 年時,拿破崙一世請教宗教宗庇護七世為他加冕為皇帝。

教宗在前往巴黎的途中曾下榻於此。

左右兩邊的牆面上,除了鏡子和細緻的圖騰裝飾外,是兩面大型掛毯。

老狗有查到掛毯名為《戰神的勝利》和《宗教的勝利》,但昃搞不清楚那個是那個。

天花板是同系列的細緻金色花紋裝飾。

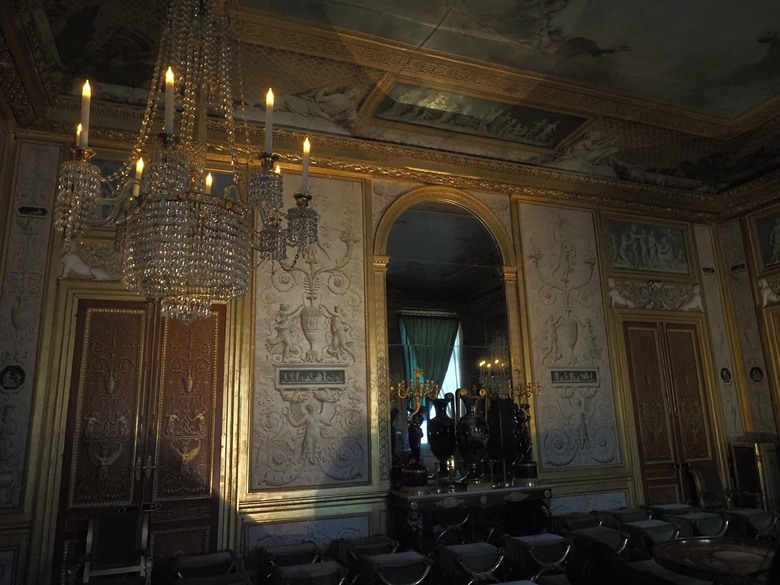

再往後,這個大房間稱為大沙龍,是王太后臥室的前廳,有盞很大的吊燈。

牆上有著相當大面積的吊毯。

大沙龍的空間很大,被王太后們做為接待空間,也會被用做為休息室。

天花板有著大面積的金色裝飾,內有安妮·德·奧地利專屬的紋章。

正中央的瓷器,很漂亮,但和這個空間的歷史應該沒有什麼關係。

在更外側的休息室,這些椅子是第一帝國時期型式的座椅。

在房間內的烏爾比諾琺瑯 花瓶,不知打那裡來?

從這裡往窗外看,正好可以見到整個主庭院。

但是為了保護室內的物品不被太陽直曬,所以加上了紗窗。

再往前就是知名的三位一體教堂(Chapel of the Trinity)。

教堂建於方濟各一世統治末期,取代了三位一體修道院的舊教堂。

它於亨利二世時期竣工,但一直沒有任何裝飾。

直到 1608 年畫家馬丁·弗雷米內(Martin Freminet)受委託設計天花板和牆壁的壁畫。

雕塑家 Barthèlemy Tremblay 用灰泥和雕塑創作了天花板的拱頂。

三一禮拜堂與巴黎聖禮拜堂的其他皇家禮拜堂一樣,具有上層區域或看台。

國王和他的家人坐在那裡,有一個單獨的入口,就是照片中這一個。

站在入口外可以清楚的見到畫家馬丁·弗雷米內(Martin Freminet)創作為壁畫。

以及雕塑家 Barthèlemy Tremblay所創作的雕塑。

接下來是法蘭索瓦一世的畫廊。

這個空間是法國最早也是最精美的文藝復興裝飾典範之一。

它最初建於1528 年,作為國王的橢圓形庭院公寓和特里尼泰爾修道院博士大禮拜堂之間的通道,

但在1531 年,弗朗西斯一世將其作為其皇家公寓的一部分。

而在1533 年至1539 年間被拆除,由來自義大利的藝術家和工匠在畫家Rosso Fiorentino(或 Primatice)的指導下以新文藝復興風格裝飾。

通道的下牆是義大利家具製造大師Francesco Scibec da Carpi的作品;

它們裝飾有法國國徽和國王的徽章。上層牆壁覆蓋著壁畫,框架由雕刻精美的灰泥製成。

壁畫描繪了神話場景來說明國王的美德。

走進門後一看,會覺得好像帶了點凡爾賽宮鏡廳的味道。

不知道是不是這裡的空間設計影響了日後的新宮殿興建。

畫廊的一側開窗面對戶外。

入口的這堵牆上有大型白色泥塑。

而在這個大畫廊中的畫幾乎全是直接畫在牆上的壁畫。

據導遊說每上色一次要等2天讓色料乾燥,而後再上下一層顏色。

所以每一幅畫必須在2天內全部畫完,等2天後再從頭到尾再上一遍色料。

據說目前已經沒有人有這樣的技藝。

這個空間除了壁畫外,還有木板雕刻與大型泥塑。

至於這些壁畫所代表的故事,以及背後的涵意已經不清楚。

老狗儘可能的把它們紀錄下來,沒想到在網路上還是找不到這些畫作的故事。

而木刻上大多有法蘭索瓦一世的紋章,就是常見到的"F"。

- A

- B

- C

- D

- E

- F

- G

- H

- H

- I

- K

- L

- M

- N

- O

- P

- Q

往外走是另一個大空間,在亨利四世時期所建造的宴會廳。

不過在走進宴會廳之前,導遊先帶我們去看另一個地方。

找個空檔偷偷看一下窗外,到了有陽台的另一邊。

向另一邊轉過去是警衛室,也就是花園廳 (Salle des Gardes)。

這個空間建於查理九世統治時期。

19 世紀,國王路易·菲利普(Louis Philippe) 將房間改造成沙龍。

並重新裝修了新的鑲木地板,舖有異國情調的木料,與天花板的設計相呼應,

還有一個巨大的壁爐 。

造型非常有特色的天花板。

上面的紋飾及彩繪非常細緻。

之後走到「國王的階梯(Stairway of the King)」,天花板上有油畫。

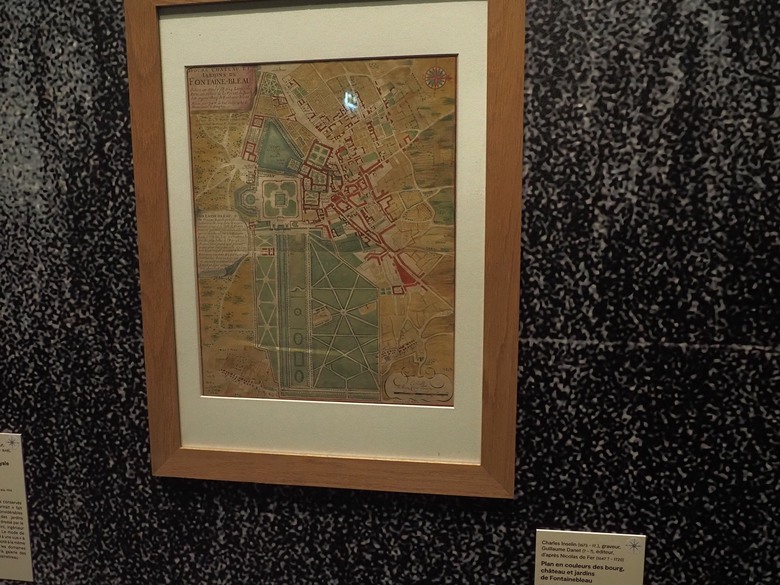

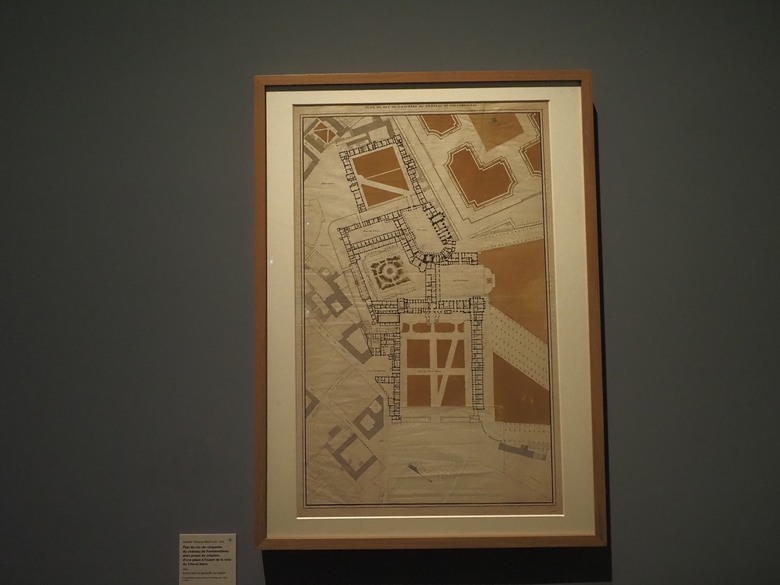

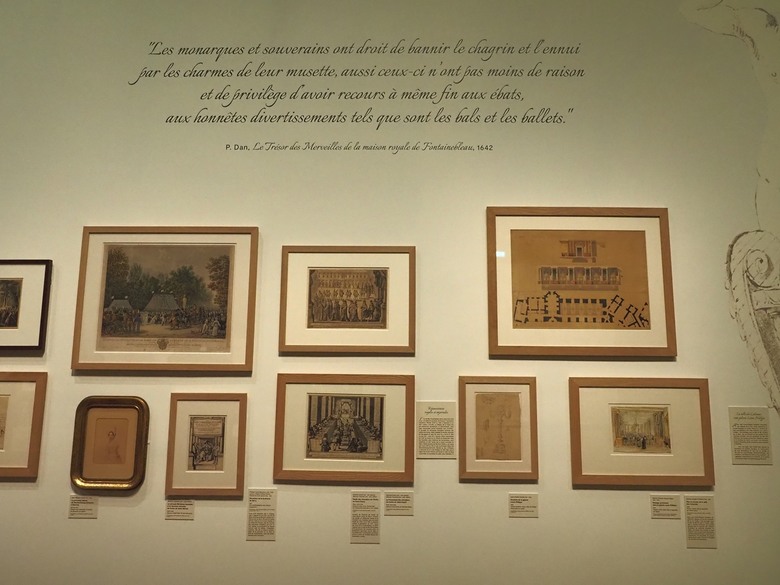

正巧遇上楓丹白露宮的建築圖、設計圖和老照片特展,導遊帶我們進去逛逛。

這個空間裡展示了許多珍貴的歷史資料,

包括從前的平面設計圖,彩繪施工草圖等。

現在要整修楓丹白露宮得靠這些前人留下來的紀錄。

- R

- S

- T

- U

- V

- W

- X

- Y

- Z

然後還有楓丹白露宮全部建築的模型。

- 前向

- 側向

- 後向

導遊給我們一些時間,看看這些難得展出的文件。

(說實在的,大多數團友應該搞不太懂這些文件能做什麼。)

難後叫我們往窗外一看,說:

這裡就是楓丹白露宮最早出現的建築物。

老狗順勢按下快門,還真搞不清楚是那裡。難不成是這一整排?

另一邊還有這座造型奇特的城門。

後來查了資料才知道這座門稱為洗禮堂的門(Porte du Baptistère)。

這座城門於亨利四世執政時期的1565 年,由 Primaticcio 負責建造。

循原路走回去,進入另一個大空間。這裡是宴會廳(Salle de bal),於亨利二世時期建造。

原本這個位置在法蘭索瓦一世時還是條走廊。

到了亨利二世時決定將其改造成大型接待和儀式室,以舉辦皇家慶典之用。

於1548 年 7 月 13 日開工。1552年完工,變身為大型室內空間。

國王的首字母「H」在裝飾中十分突出,新月圖案是亨利的情婦黛安·德·普瓦捷的象徵。

這在八角型格子狀天花板中可以看的到。

房間的東端是一個畫廊,上方夾層有音樂演奏台,供音樂家在舞會上演奏。

西端是一個巨大的壁爐,裝飾著最初複製自羅馬古典雕像的青銅雕像。

宴會廳花園一側的牆壁和柱子上有著許多幅的壁畫,

由Nicolo dell'Abate於 1552 年根據 Primatice 的圖紙繪製。

比較誇張的是不僅內側牆面有壁畫,拱門內側也有壁畫。

這些壁畫都屬於溼壁畫,要畫上一層,等待乾掉後再畫上下一層。

而且這麼大的一個空間,每座落地窗拱門都畫的滿滿的。

至於這些畫代表什麼意義? 老狗有查到一些畫作的名稱,

但是根本搞不清楚那幅是那個名字,就當純藝術欣賞吧!

- a

- b

- c

- d

宴會廳的天花板是另一處吸引目光的地方。

因為它由眾多個內嵌八角形所組合而成,每個八角形裡面各有圖騰。

老狗只認得那個H和彎月,另一個不知道是什麼。

在牆邊有些內凹的櫃子,展示一些小型的圖畫。

看看窗外,再次見到那個「楓丹白露宮」的起源。

原來就是照片中左邊那個圓柱型的構造,以及旁邊的那一大面牆。

這個部位的外觀和巴黎監獄的外觀有點像,都是中世紀時的建築樣式。

導遊帶著我們順著樓梯往下走。

不要小看牆上那一大片有黑色花紋的牆面,這可是有好幾百年歷史的大理石。

這個空間被稱為國王的樓梯(Escalier du roi),建於 1748 年和 1749 年。

牆壁的上部分為橢圓形和矩形的溼壁畫。

天花板上則有大型壁畫居中,四週有小幅的壁畫。。

四邊的牆面幾乎都有壁畫作為裝飾。

- e

- f

- g

- h

- i

再次來到警衛室,也就是花園廳 (Salle des Gardes)。

裡面這支花瓶相當醒目,因為個子很高呀!

穿過警衛室,往另一個空間移動。

然後來到了這裡,同樣有著精美的天花板和牆面的金色裝飾的空間。

這裡被稱為Salle du Buffet,也被稱為« première salle Saint-Louis »,即《聖路易斯第一間房間》。透過1757 年建造的大型拱廊(以便將兩個房間改造成一個大餐廳)通往國王的臥室。它首先是國王的房間,然後是國王的前廳。

<abbr class="abbr" title="14">1836 年,由胡貝爾(HUBER) 安裝了鍍金天花板(以凡爾賽宮路易十四</abbr>時期的木製品為參考製作)<abbr class="abbr" title="14"></abbr>,頂部牆上裝飾著Ambroise Dubois和François-André Vincent的畫作。

牆上有裝飾著代表亨利四世的<abbr class="abbr" title="4"></abbr>馬術淺浮雕,由馬蒂厄·雅凱 (Matthieu Jacquet)於1600 年左右製作。

這座壁爐採用朗格多克大理石製成。

繼續往前走,在同樣的裝飾元素空間裡,還有好多幅壁畫。

這個房間被稱為路易十三的客廳(Le salon Louis XIII )或「橢圓形房間(chambre Ovale)」

從天花板缺角就可以看出來不是方形的空間。

牆上的11幅畫作由安布魯瓦斯·杜布瓦 (Ambroise Dubois)創作,

主題為Théagène 和 Chariclée 的愛情,創作於1610 年。

畫作排列在塗有水果和鮮花的鑲板裝飾之上。

往前再走進另一個房間,被稱為法蘭索瓦一世沙龍(Salon François I)。

從1565 年起被稱為王后的前廳 ,之後在<abbr title="17世紀">17 世紀和</abbr><abbr title="18世紀">18世紀</abbr>成為王后的餐廳和表演廳 。

之後又成為拿破崙<abbr title="第一的">一世</abbr>的餐廳<abbr title="premier">( 1804 年),然後又作為國王路易·菲利普的接待室。</abbr>

後面接著有另一個房間,被稱為掛毯室(Le salon des Tapisseries)。

這兩個房間最大的特色就是牆上有著許多幅大型掛毯。

至於掛毯中的圖像代表了什麼主題,老狗就無從得知。

從網路上一樣可以找到這些掛毯的主題,稱為馬克西米利安狩獵系列。

但是仍然無從得知它所代表的意義。

- j

- k

- l

- m

- n

- o

王后的前廳中還有一座挺大的壁爐。

地上的地毯精緻且色彩鮮豔。

至於這裡的家具,像是絨布面的沙發等,應該純大部分是後來仿製的。

而後來到了黛安的畫廊(Galerie de Diane)。

這座金色長廊以前稱為「王后長廊」,長 80m,寬約 10m。

最初裝飾有戴安娜神話、阿波羅神話和勝利的場景。

它在<abbr title="19世紀">19世紀</abbr>遭到損壞,在拿破崙<abbr class="abbr" title="第一的">一世</abbr>時期首先由建築師馬克西米連·約瑟夫·赫托 (Maximilian Joseph Hurtault) 修復,他拆除了<abbr title="17世紀">17世紀的裝飾,</abbr>其拱頂由梅里 (Merry)以畫家大衛 (David) 的風格裝飾。路易·菲利普曾將其用作宴會廳, 而後在第二帝國時期(1858年)改建為圖書館。

照片正中央的地球儀是第二帝國時期安裝的,之前是1810 年為拿破崙<abbr class="abbr" title="第一的">一世</abbr>製作的,安置在杜樂麗宮。

然後,導遊帶著我們走到「王后的小沙龍(petit salon de la reine)」。

這個空間由王后們使用。

這個空間的最大特色就是這些具有宮廷風格的桌椅家具。

再之後的空間是「皇后大沙龍(Grand salon de l'impératrice)」。

這裡也被稱為「王后的遊戲室」,在<abbr title="17世紀">17 世紀和</abbr>18<abbr title="18ᵉ siècle">世紀曾被</abbr><abbr title="18世紀">稱為</abbr> “女王的大內閣”,後來成為瑪麗安托瓦內特 (Marie-Antoinette)王后管理下的遊戲室。

家具風格在路易十六<abbr class="abbr" title="16"></abbr>風格和帝國風格之間交替。

這裡的英國水晶吊燈是<abbr title="premier">1805</abbr>年拿破崙<abbr title="premier">一世</abbr>的戰利品。

天花板上有幅大型壁畫。

這個空間是王后的臥室(Chambre de l'impératrice)。

<abbr title="16世紀">自16世紀</abbr>以來,這個房間一直是女王的臥室。

路易<abbr title="14">十四</abbr>和瑪麗·特蕾莎的兒子大王太子就是於1661 年11 月<abbr title="premier">1</abbr><abbr title="premier">日</abbr>在這裡出生的。

這個房間被暱稱為“六位瑪麗的房間”,指的是使用它的不同主人(瑪麗·德·美第奇、西班牙的瑪麗亞·特蕾莎、瑪麗·萊什琴斯基、瑪麗安托瓦內特、哈布斯堡的瑪麗路易絲、瑪麗阿美麗),名字裡都有瑪麗。

這個房間於1805 年至1807 年間由約瑟芬 (Joséphine) 進行翻新,

最後一位居住者為歐仁妮皇后。

房間裡的家具保留了1986 年重建的第一帝國時期的狀態。它包括一張四柱床

天花板的主要部分採用彩繪和鍍金木材,於1644 年為奧地利王后安妮製作,由一個主要的圓形徽章組成,其帶有放射狀的隔間。

另外還有不少家具,像是貴妃椅。

還有帶有宮廷風格的方椅。

以及扶手椅。

王后的這張床是在1787 年,由Séné 和Laurent 在Hauré 的指導下為瑪麗安托瓦內特製作,採用胡桃木和鍍金石灰,僅用了三個月的時間。

旁邊是王后的私人空間(Boudoir de la reine)。

這個空間在於1853 年成為歐仁妮皇后的更衣室。

裝飾採用土耳其風格的木製品,由 Bourgois 和 Touzé 根據建築師 Rousseau 的設計繪製,牆壁上裝飾著白金背景上的龐貝圖案。

可以看到最裡面有座浴缸,以及夜壺等個人衛生設備。

然後,重點來了! 終於見到了拿破崙一世的皇座。

這個房間從亨利<abbr title="3">三世</abbr>到路易十六<abbr title="16">時期,都是做為</abbr>國王臥室。

拿破崙<abbr title="第一的">一世在1804年將它</abbr>改造成皇帝沙龍,然後於1808 年改建成王座室。

天花板的中央部分帶有法國和納瓦拉的徽章。

部分低矮鑲板、帶山牆的門以及帶有武士圖案的淺浮雕的歷史可以追溯到17<abbr title="17ᵉ siècle">世紀</abbr><abbr title="17ᵉ siècle">中葉</abbr> 。

牆上的木製品裝飾有路易<abbr title="13">十三</abbr>的徽章。

這個房間是議事廳(Salle du conseil),在1737年成為大型內閣或會議辦公室。

這裡是拿破崙一世的臥室(Chambre de Napoléon),保留了大部分路易十六<abbr class="abbr" title="16">時期</abbr>的裝飾(木製品、壁爐、門飾)。事實上,在<abbr title="18世紀">18世紀</abbr>,它被作為洗手間。由西蒙-弗雷德里克·莫恩奇 (Simon-Frédéric Moench) 於1811 年創作的金色及灰色繪畫作品使房間的裝飾更為豐富。

旁邊有個小小的空間,裡面有浴缸,是拿破崙一世的浴室。

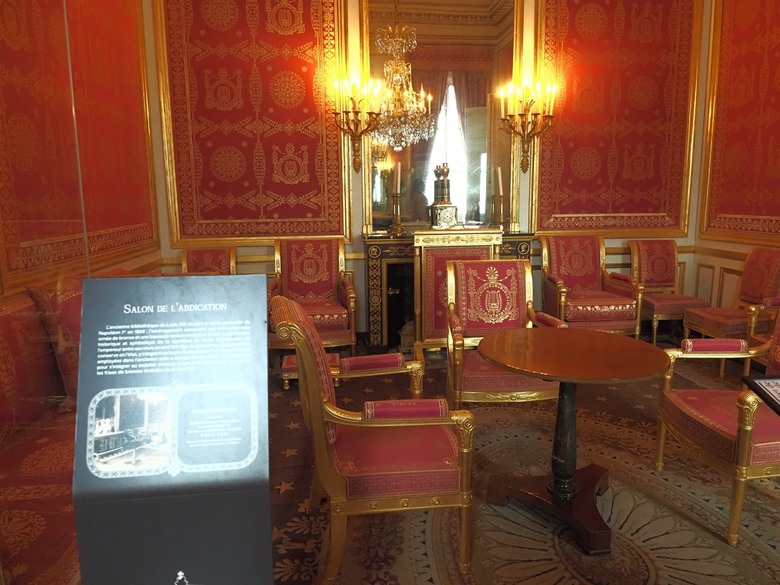

這個房間被稱為退位沙龍(Salon de l'Abdication),因為拿破崙一世就是在照片中這套桌椅上簽署退位聲明的。所以,在1808年佈設的這些家具成了退位的見證。

這個空間稱為侍從沙龍(Salon des aides de camp de l'Empereur)。

這裡從1786 年成為國王的酒窖,於1814 年成為國王侍從的休息室,於1832 年成為國王秘書的辦公室,於1855年成為皇帝秘書的內閣。

最後,導遊帶著我們來到這裡。

這個大空間是三一教堂(Chapelle de la Trinité)。

1259 年,聖路易在這裡建造了三位一體修道士的前修道院教堂,

而後在在亨利二世統治時期重建的,在亨利四世時期按現在的拱頂造型,開始施工。

在路易<abbr title="4">十三時</abbr>完成。

楓丹白露宮的建築物範圍真的很大,終於參觀完畢,時間已經是中午了。

走到外部的迴廊底下,看看拱型建築結構的內部。

旁邊是馬蹄型階梯的側面。

換個方向,就會覺得這真是絕佳的,展現君主氣勢的設計。

底下是民眾站的位置,樓梯上則是各級臣子站的位置。

君主推開二樓的木門,接受群眾與大臣們的歡呼,真是氣勢十足。

但是,如果是像拿破崙一世,推出木門竟然是說明自己要退位。

下面的支持者大概都很傷心吧!

趁著好天氣,在主庭院中邊往外走,邊拍照。

照片中是右邊的翼樓,在冬天永遠是順光的角度。

然後是左邊(南側)的翼樓。

因為緯度高,正中午的陽光也一樣是斜射的,造成南側建築嚴重逆光。

回頭再看看馬蹄型樓梯。

走出圍籬外,再看看這座好大的宮殿。

外側圍牆上的彩繪藝術,內容也是楓丹白露宮。

在楓丹白露宮外就是市鎮,快要錯過午餐時間了,即刻往餐廳移動。

楓丹白露宮離巴黎市區有段路,想要自行造訪可能得搭巴士等大眾運輸工具。

Google map上的位置:

✅ 午餐 — Le Mansart餐廳

或許是因為方便起見,我們這趟行程當中,有不少餐都是在景點旁解決的。這餐也不例外,因為Le Mansart餐廳就在楓丹白露宮外面而已,走不到3分鐘就到了。

今天的午餐是法式風味餐,所以第一個上桌的當然是鵝肝醬生菜沙拉。

這兩片不是純鵝肝醬,而是鵝肝醬與肉類混合而成。

然後當然還要有麵包,只不過這法國麵包真的頗有嚼勁。

食用的心得就是下巴好痠…

不過拿來配鵝肝醬沙拉挺好吃的。

主菜上桌,春雞佐磨菇醬配薯條,覺得醬料比較好吃,雞肉就覺得不像春雞…

要說這樣的雞肉是沒經過太多前處理的,所以比較好嗎…

法式三道菜中的最後一道當然就是甜點。

餅皮上面加蘋果泥,再配上鮮奶油,甜到爆表…

老狗是「有甜就好、有鹹就好」,,所以問老狗這盤好不好吃,答案絕對是肯定的…

吃飽,回巴黎市區去!

分享Le Mansart餐廳的位置:

✅ 凱旋門(Arc de Triomphe)

凱旋門( l'Arc de Triomphe)是許多人對於巴黎的印象之一,它的全名是星形凱旋門(Arc de Triomphe de l'Étoile),

因為所在位置為在巴黎第8、16、17區交會的戴高樂廣場(原稱星形廣場)中心。

凱旋門本體高49.54 m,寬44.82 m,深22.21 m,在本質上像是一棟大樓。

建築物四面都有拱頂門。較寬的那兩面拱頂高29.19 m,寬14.62 m

較窄的那兩面拱頂高18.68 m,寬8.44 m。

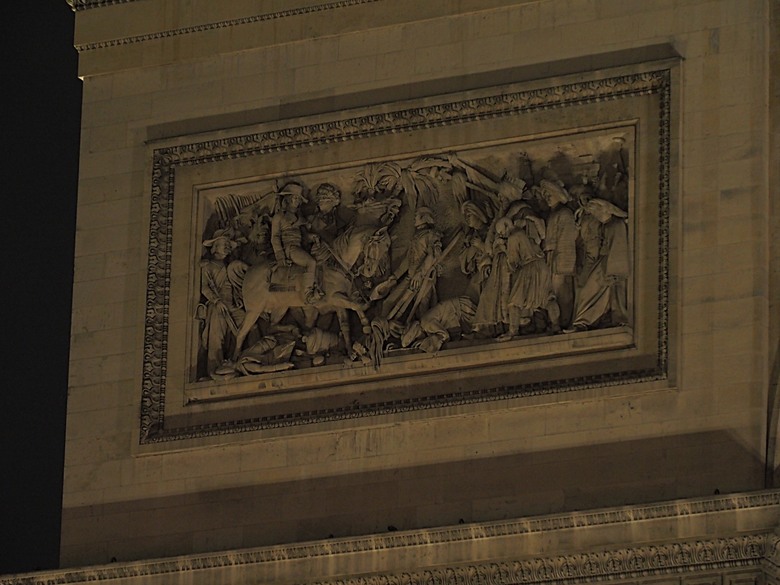

在較寬的那兩面,拱門的兩旁各有一座大型浮雕,高達18公尺,分別是:

- 《1792年的志願軍出發(Le Départ des volontaires de 1792)》

- 《1810年的勝利(Le Triomphe de 1810)》

- 《1814年的抵抗運動(La Résistance de 1814 )》

- 《1815年和平(La Paix de 1815 )》。

- 馬索將軍的葬禮(Le Passage du pont d'Arcole) 1796.09.20。

- 阿布基爾戰役(La Prise d'Alexandrie) 1799.07.25。

- 熱馬普斯之戰(La Bataille de Jemappes)1792.11.06。

- 穿越阿爾科爾橋(Le Passage du pont d'Arcole)1796.11.15。

- 亞歷山大的佔領(La Prise d'Alexandrie)1798.07.03。

- 奧斯特里茨戰役(La Bataille d'Austerlitz)1805.1202。

19世紀時,拿破崙三世下令時任塞納省省長奧斯曼男爵(Baron Haussmann) 針對巴黎市區再造規劃下所興建。

從這座圓環,共有12條道路以輻射形式的等距星形圖案圍繞廣場,

包括最著名的香榭麗舍大道,以及克勒貝爾大道、大軍隊大道、瓦格拉姆大道等知名道路。

不同顏色的鋪路石在廣場的地面上勾勒出1顆具有12道光芒的星星,。

我們因為時間關係,只能在圓環外逗留大約十分鐘拍拍紀念照而已。

拍照所在位置就在凱旋門的東側,香榭麗舍大道的端點。

面東的方向靠近北側的這座浮雕是

《1792年的志願軍出發(Le Départ des volontaires de 1792)》。

作者為弗朗索瓦·魯德(François Rude)。

面東的方向靠近南側的這座浮雕是

《1810年的勝利(Le Triomphe de 1810)》。

作者為讓-皮埃爾·科爾托 (Jean-Pierre Cortot)。

想要繞到對側去拍另外2座大型浮雕,看到星期廣場外的車流,還是算了吧!

拱頂上部有許多小型雕刻裝飾。

拱頂旁,左右兩側各在拱門上端有一位像是天使的人偶。

- 左側

- 右側

在東側這面,還可以見到6座小型浮雕中的2組,包括:

《馬索將軍的葬禮(Le Passage du pont d'Arcole)》 1796.09.20。

還有《阿布基爾戰役(La Prise d'Alexandrie) 》1799.07.25。

趁著沒車,走到香榭麗舍大道的中間,可以清楚拍到凱旋門的正立面。

回頭,後方就是香榭麗舍大道的夜景。

✅ 巴黎聖母院(Cathédrale Notre-Dame de Paris)、警察局(Préfecture de Police)

巴黎聖母院,簡稱為聖母院,位於巴黎塞納河中的西堤島上。為始建於中世紀的天主教大教堂,

於 1163 年開始興建,至1260年大致完成。

當時的國王路易九世在聖母院建造期間,

將他花重金自各地收集而來的基督教世界「聖物」,

原本存放於聖禮拜堂的,如十字架釘子、十字架木條殘跡及荊棘頭冠…等等,

都移至聖母院中做為重要文物保存。

在後續的數個世紀中,聖母院陸續有所整建或修改。

但在1790年代法國大革命期間遭受了廣泛的破壞,

許多宗教圖像都遭到毀損。

自19世紀以來,

包括拿破崙一世的加冕典禮(1804年)和法蘭西共和國多位總統的葬禮都在大教堂舉行。

1831 年維克多·雨果(Victor Hugo ) 的小說《巴黎聖母院(The Hunchback of Notre-Dame)》出版引起了人們的興趣,

間接啟動了1844 年至1864 年間的修復。

在整修後,聖母院仍然保存部分哥德式、巴洛克式的裝飾。

例如 19 世紀的雕塑、17 世紀和 18 世紀早期的祭壇畫。

這座供奉聖母瑪利亞的大教堂,為法國哥德式建築的最佳典範。

它在建築上有幾個與早期的羅馬式風格不同的特點,

包括肋拱頂和飛扶壁的開創性使用、巨大且色彩繽紛的玫瑰窗,及自然主義和豐富的雕塑裝飾。其中後兩項特色可於正立面見到。

21世紀初,每年約有1,200萬人參觀聖母院,

是巴黎參觀人數最多的紀念性建築。

但在2019年4月15日進行維修時,發生屋頂著火事件。

大火燃燒了15個小時,致使聖母院遭受嚴重損壞。

flèche (十字路口上方的木質尖頂)被燒壞,

石頭拱形天花板上方的大部分鉛覆蓋木屋頂也燒毀。

這件事情頓時成為重大國際事件。

聖母院是巴黎市民和法蘭西民族公認的象徵。

因此法國國民議會針對火災發生後的修復,

特別於2019 年7 月29 日頒布了一項法律,

要求修復工作保留教堂的「歷史、藝術和建築利益」。

因此必須按照教堂原有的建築樣式,

融合現代與過往的建築工法以進行教堂建築整修。

老狗造訪聖母院時,發現在西側立面前方廣場中特地搭建了一座大型平台。

遊客可以爬到平台上,將視線拉高以欣賞被施工圍籬圍起的正立面。

同時也可以見到內部局部的施工整修概況。

目前的規劃是將於2024.12.08重新開放。

所以就紀錄一下施工整修中的聖母院吧!

在前方的平台上可以遠遠的看到在聖母院前廣場內的青銅雕像。

查了一下網路上的資料,這是Charlemagne et ses Leudes,

通常譯為查理曼和他的衛士或查理曼和他的聖騎士,

至於這座銅像代表什麼意義,老狗看了半天資料還是看不懂。

畢竟不是法國人,無法理解在寓言故事之後有什麼意義。

西立面是在火災中受損最少的部分,玫瑰窗依然完好如昔。

大門上方的玫瑰窗是聖母院第一朵也是最小的玫瑰。

它直徑 9.6 公尺(32 英尺),大約製作於 1225 年。

玫瑰窗的下方是最主要的入口,門上的浮雕故事為聖馬太福音中所寫的最後的審判。

因此被稱為「最後審判之門」,約建於1210至1240 年間,是西立面3個入口中最新的一座。

上半部分可以看到榮耀中的基督,為寶座上的法官,

展示被刺穿的手和肋旁,腳擱在天上的耶路撒冷上。

基督身邊有兩個站立的天使,帶有受難的標記 :

十字架和聖釘,以及朗吉努斯的長矛。

中層可以看到大天使聖邁克爾和撒旦,用秤在秤量靈魂。

在側面有兩組人,左邊的頭被王冠包圍,是受祝福的。

右邊的人被鍊子拴著,是被詛咒的,由兩個魔鬼帶領走向世界。

玫瑰窗右下方的入口是所謂的「聖母之門」,是獻給聖母瑪利亞的。

它比最後的審判之門稍古老,可追溯至 1210 年代。

1793 年遭到嚴重損壞,但在 19 世紀經歷了一次非凡的修復。

在尖拱的頂部,見證聖母瑪利亞的加冕典禮。

她坐在基督的右邊 ;一位天使站在她上方,將金色王冠戴在她頭上。

玫瑰窗左下方的入口是「聖安妮門戶」,以紀念聖母瑪利亞的母親聖安妮的一生。

在3個入口的上方是基督之前的28 位猶太國王的雕像。

- 右外

- 右中

- 中

- 左中

- 左外

在玫瑰窗的兩側各有一處像這樣的大型窗。

玫瑰窗前方中央放置了一尊聖母雕像,周圍是兩個天使,

天使的燭台一側象徵著錯誤,另一側象徵救贖。

最上方則有左右兩座方型塔樓,看起來似乎完全相同,但事實上並非如此。

北塔(照片中右邊)建於 1235 年至 1250 年左右,興建時間稍晚於左邊,寬度稍寬。

南塔(照片中左邊)建於 1220 年至 1240 年左右,從前院中心可以看到。

方型塔樓的頂端尚有尖頂圓柱型塔樓,旁邊有許多做為排水孔的石像鬼。

這些排水裝置在中世紀就已經存在了。

- 南塔

- 北塔

因為聖母院正在整修中,可以給遊客欣賞了解的也就只到這裡。

所以來搞怪一下,讓惡靈教堂再現…

聖母院對面就是巴黎警署,看樣子還是不要亂搞的好。

警署的大門。雖然應該是現代建築,但還是有文藝復興氣息,拍個照片留念呀!

警署建築的側面,感覺與市政廳有著相近的風格。

✅ 巴黎歌劇院(Palais Garnier)

巴黎歌劇院,又稱加尼葉歌劇院、卡尼爾歌劇院(Opéra Garnier)。這座歌劇院建築係基於拿破崙三世皇帝的要求,於1861至1875年間建造。

建築本身由夏爾·加尼葉( Charles Garnier)所設計。

屬於所謂的「拿破崙三世風格」,

也就是融合了巴洛克風格、帕拉第奧古典主義和文藝復興時期建築的元素,

並和當時的現代技術和材料相結合,而出現的一種新建築風格。

平面布設則是採用中軸對稱概念,

所以整座建築物的四面都可以認為是正立面,也可以都視為正門。

建築物的外觀和內部遵循拿破崙三世的「不留空間不裝飾」原則,

因此使用多種不同種類的建材,

例如不同顏色的大理石、其他石材、斑岩,以及鍍金青銅…等等,

來達到令內外部裝飾充滿變化的效果。

總計,在歌劇院的外部使用17種不同的材料,

排列在非常精緻的彩色大理石飾帶、圓柱和豪華雕像中,

而這些雕像中其中包括許多希臘神話中的角色。

不過,這座作為第二帝國象徵的建築物興建過程可不是這麼的順利。

首先是它的所在位置是在巴黎城市規劃藍圖中很早就確認的,

但卻是在藍圖中的其他項目完成之後的1860年12月,

法國藝術部才終於決定動工興建。

但卻發現基地下面有條溪流使地基無法穩固,必須加做更多的工程而解決。

再來就是1870年的普法戰爭和第四次革命使尚未完成的歌劇院停工。

而且支持興建的拿破崙三世在普法戰爭中被俘,第二帝國政權倒台。

建造的經費因為戰事的延續,當然就跟著出問題,

最後,後續的第三共和政府不得不靠舉債來完成歌劇院的興建。

1875 年 1 月 5 日,精美的歌劇院正式落成,成為巴黎地標之一。

巴黎歌劇院被稱為「可能是世界上最著名的歌劇院,是巴黎的象徵。

就像巴黎聖母院、羅浮宮或聖心大教堂一樣」。

除了它本身充滿了細部裝飾的外觀之後,

更重要的是在1896年5月20日歌劇《艾蕾》上演時,

發生觀眾席上重達750公斤的吊燈配件墜落的意外。

這件意外事件被加斯頓·勒魯 ( Gaston Leroux ) 在1910年改編為小說《歌劇魅影(The Phantom of the Opera)》的背景,

之後這篇小說又被改編成電影和1986 年流行的音樂劇。

除了音樂劇廣為世人所知外,

作為原始場景的巴黎歌劇院因而有了更高的知名度。

巴黎歌劇院的外觀可說是真的是「不留空間不裝飾」,

光是外部的裝飾就令人目不暇給。

老狗這天可說只是路過順道欣賞建築,

沒想到光是外觀就看了快一小時。

有興趣看看這座18世紀的建築傑作嗎? 請繼續看下去!

巴黎歌劇院的位置就在歌劇院大街的盡頭。

如果是像老狗一樣先去逛百貨公司的話,

從拉法葉百貨奧斯曼旗艦店走出來就會見到它,

因為就在對面,相隔一條奧斯曼大道。

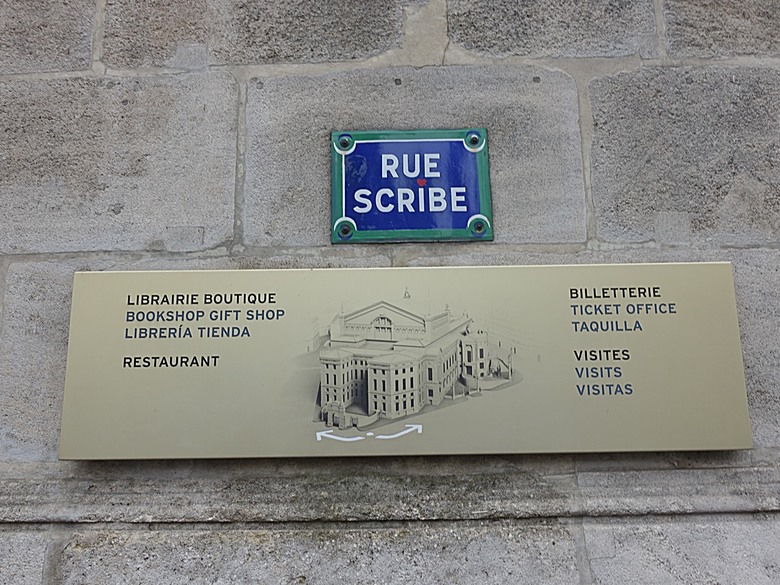

照片中這個位置算是歌劇院的北側。

前面簡介有提到,巴黎歌劇院四週都有入口,

而且不能很明確的指出那一面是前面,那一面是後面。

所以就用東南西北來代替。

北側的立面在四西之中是最小的,裝飾也比較少。

只有在較高位置的三角形山牆有較多雕塑,

在街邊的圍牆上的指示牌,怕遊客找不到書店、售票口等的位置。

西北側的牆面是唯一裝飾物較少的位置。

沿著西側的道路往前走,就會見到越多越多的繁複裝飾。

老狗猜測這些裝飾物大多是泥塑,就像臺灣的日治時期官署建築一樣。

牆面上有好多像是徽章飾、鮑魚飾、花草植物,或是天使等小型人偶。

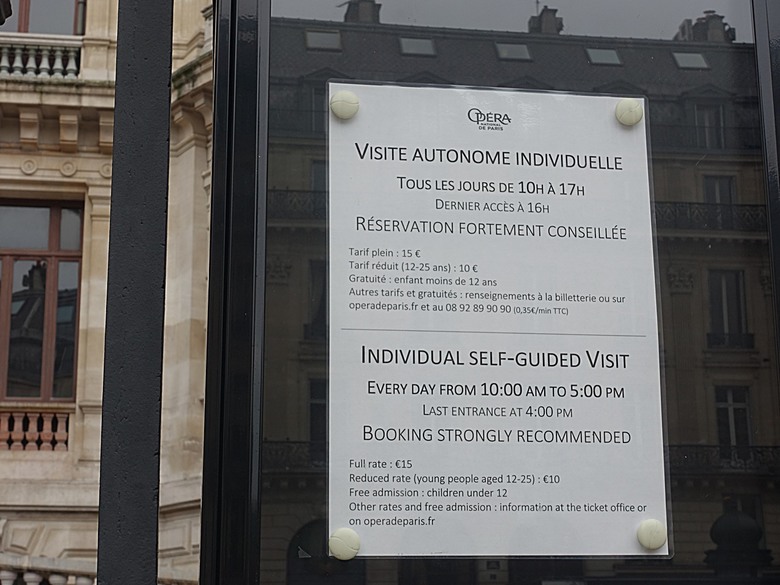

走著走著看到了這張說明,包括開放時間與參觀票價。

門票€15,大約台幣500左右,但最好先預約。

現在在巴黎的每座開放參觀的售票館場,

似乎都改成要預約才能入場,安檢變的很嚴格。

可能是為了避免參觀人潮過多,造成治安上的問題。

畢竟再過不到一年就要舉辦奧運了

歌劇院西面的對街有著一整排的奧斯曼風格民宅。

一樓的位置有座很有趣的小型館場—香水博物館(Musée du Parfum)。

香水博物館(Musée du Parfum)看起來像是街邊小店…

這一面就是歌劇院的西側立面,有圓頂,兩側還有像馬蹄型的斜坡道。

稍為轉一下相機鏡頭,看看西立面的左右兩側。

外牆上的裝飾可多了。

應該是拿破崙三世為了「光宗耀祖」才要求建築師設計的這麼精美。

- 右側

- 左側

在西立面中央的銅萡大圓頂,上面還有牛眼窗和許多雕塑。

歌劇院的立面部分空間為大型廣告看版,有些裝飾物因此而被遮蔽。

扣除廣告牆面,其實還是有很多地方可以看到人像、泥塑等裝飾。

下面照片中金光閃閃的那個,

是由查爾斯·古梅里(Charles Gumery)創作的L'Harmonie(和諧),由銅電鍍金而成。

西立面中央這個像圓柱一樣向外的圓形凸出,其實是直接可讓車輛通往1樓的入口。

歐洲建築的1樓相當於我們的2樓。

頂部有著許多裝飾物,像是鮑魚飾、勳章飾等。

下方的大門分為左右兩邊,中間有支大立柱,上面有人像雕塑,下方則是歌劇院的平面圖。

可以細看在圓柱頂部的裝飾。

基本上個人認為這些裝飾物並沒有太多實質上的意義。

單純只有裝飾功能,是決定興建這棟建築的拿破崙三世炫耀國力的地方。

從這個角度就可以見到有條曲線斜坡道從大門連通到1樓(就是我們的2樓)。

當時這樣設計的目的是要讓皇帝來觀賞演出時,

可以一下車直接進入建築物中,減少被襲擊、暗殺的風險。

有看到後方建築外牆上有一排人物胸像嗎?

這排胸像的下方都有文字,應該都是知名歐洲音樂家或劇作家。

只是老狗都不認識他們。

拜了谷歌大神才知道照片左邊那位是安德烈·坎普拉(André Campra),法國作曲家和指揮。

右邊那位是羅伯特·坎伯特(Robert Cambert),作曲家、羽管鍵琴演奏家與風琴演奏家。

這兩位中,左邊那位是弗朗索瓦-安德烈·丹尼根·菲利多爾(François-André Danican Philidor,18世紀中葉法國西洋棋大師及作曲家。

右邊那位知名度就非常高—尚-雅克·盧梭(Jean-Jacques Rousseau)是啟蒙時代的法國與日內瓦哲學家、政治理論家、文學家和音樂家。

左邊那位是喬萬尼·帕伊謝洛(Giovanni Paisiello),義大利作曲家。

右邊那位是尼可羅‧皮欽尼(Niccolò Piccinni),義大利交響樂、宗教音樂、室內樂和歌劇作曲家。

圓柱側邊的入口,最上方是圓弧形的山牆,內有人像泥塑。

山牆下方有4支變形的愛奧尼克柱作為裝飾之用。

門上方有展翅的老鷹作為裝飾,帶有皇家象徵之意。

下方門旁則有一對女神立柱,似乎在羅浮宮中也曾見過相似的場景。

來看一看這些部位的細節。

當年的法國在普法戰爭失利後,還要接著把這棟蓋了一半的歌劇院給完工,真的是很吃力…

建築物外面做了這麼多的裝飾,沒有相當的經濟實力還真的沒能力維護。

- 上方圓弧形山牆

- 中間展翅老鷹與葉片

- 下方女神立柱

位在門邊的大窗,也有不少裝飾。

除了大窗外,還有橢圓形窗,讓外牆造型有更多的變化。

老狗在這裡待了一陣子,遊客竟然越來越多,都是來找這些裝飾物合照的。

臺灣旅行團似乎少見把這裡放進行程中,感覺有些奇怪。

因為就算是不買門票進去內部參觀,光是這條曲線斜坡道就是很好的網美照位置點。

中間圓柱在0樓位置的外牆,也有許多裝飾。

走到另一邊的曲線斜坡道,牆上有著看不懂的法文說明。

抬頭一樣可見在圓頂側面的牛眼窗,以及下方的鮑魚飾。

繼續往南側前行,可以看到圓柱的後方有座大型的三角形屋頂。

上面還有像是銅鑄的裝飾品。

走到了歌劇院的南向立面,沒想到整個包起來,應該是為了奧運在整修吧…

不過還是可以見到樓頂左右兩側的銅鍍金雕塑。

這2座都是查爾斯·古梅里(Charles Gumery)的作品。

照片左側的是L'Harmonie(和諧),右側的是La Poésie (詩歌)。

而照片中的樓梯是通往地鐵站Opéra。

對面街邊的奧斯曼風格建築,有座很漂亮的圓頂。

照片右方的道路就是歌劇院大道,道路盡頭的建築物就是羅浮宮。

往羅浮宮方向走個幾十公尺,終於可以見到沒被遮蔽的圓頂。

最上方有座藝術品,為艾梅米勒(Aimé Millet)所創作的阿波羅、詩歌與音樂屋頂雕塑。

再往羅浮宮方向移動,屋頂上的三座雕塑可以看的更清楚。

然後轉身見到星巴克。

現在老狗在右岸,或許不太適合喝咖啡吧!

✅ 莫里哀噴泉(Fontaine Molière)

在巴黎市區中,有好多處小型的噴泉廣場。老狗在這4天亂亂走的個人行程中,就不小心走到2處噴泉廣場外。

這處噴泉廣場其實稱不上「廣」,它就是位於一處呈銳角的街角而已。

整個面積以臺灣慣用的單位估算大概30坪左右,含前方的班馬線,不含兩側街道。

這處小型噴泉是為了紀念莫里哀(1622年1月15日—1673年2月17日),

本名為Jean-Baptiste Poquelin,

是17世紀法國喜劇作家、演員、戲劇活動家,法國芭蕾舞喜劇的創始人,

也被認為是西洋文學中最偉大的喜劇作家之一。

1838 年,莫里哀去世的房子對面的一所房子被拆除,空出的空間就是呈現銳角的街角。

為了美化市容,這裡將建造一座噴泉。

法蘭西喜劇院的成員弗朗索瓦-約瑟夫·雷尼耶(François-Joseph-Philoclès Regnier)向政府提議以莫里哀的雕像取代未來噴泉的寓言人物。

雷尼耶的提案獲得批准,並於1844年完成噴泉的建造。

主青銅雕像位於門廊下,有雄偉的山牆飾。

中間是莫里哀的坐姿銅像。

下方的基座兩側是兩幅大理石女性雕塑《嚴肅喜劇》和《輕鬆喜劇》,

兩尊女性大理石雕像各自拿著一捲羊皮紙,上面列出了莫里哀的作品。

在最下層,獅頭將水吐入半圓形水盆中。

下半部的特寫。很明顯的是應該剛整修過,整體看起來挺新的!

旁邊就是Carrefour的Ctiy store。會來到這裡主要還是因為Carrefour。

因為在逛過歌劇院後,覺得口有點渴,所以找到Carrefour買氣泡水。

在歐洲,氣泡水和包裝水的價格差距不大,那當然買氣泡水了…

從Carrefour走出來後才發現對面竟然有搖搖,這臺灣人開的吧…

✅ 聖米歇爾噴泉(Fontaine Saint-Michel)

聖米歇爾噴泉,位在介於西堤島與左岸之問的聖米歇爾橋在左岸的端點上。這座小型廣場在Tripadvisor網站中還看的到列名,表示應該小有人氣吧!

基本上,巴黎市區內的噴泉都是在第二帝國時期,

由奧斯曼男爵(Georges-Eugène Haussmann)所執行的巴黎都市再造工程中的一部分。

而噴泉興建的目的,

很常見到的是為了隱藏因市區道路夾角過小時,形成具有銳角建築的銳角端。

老狗在市街中遇上的另一處噴泉—莫里哀噴泉也具有同樣的實質功能。

聖米歇爾噴泉的原始設計是正面類似凱旋門,

分為四個水平層,有四根科林斯式柱子位於高腳上,構成了中央壁龕。

在建築框架中刻有一塊銘文,主簷口帶有法國文藝復興時期的設計特色。

水從聖米歇爾下方的對手身體之下方岩石中流出,進入下方的集水盆。

集水盆前為彎曲的前緣,使紀念碑建築底座線條較為柔和。

在1856年的原始計畫中,

壁龕內並不是要放置大天使聖米歇爾與魔鬼摔跤的塑像,而是女性和平雕像。

之後被提議設置拿破崙·波拿巴的雕像,但遭到反對。

現今所見的大天使聖米歇爾與魔鬼摔跤的塑像則是後來妥協的產物。

1860年8月15日,噴泉落成啟用。

因為噴泉山牆上的帝國徽章在巴黎公社時期被破壞,

而在1893年由巴黎市政府的徽章取代。

自1926年起,聖米歇爾噴泉就被法國文化部列為歷史古蹟。

站在不怎麼大的廣場裡看著這座噴泉,配上兩旁只剩枯枝的大樹。

像不像印象中的歐洲街景?

雖然聖米歇爾噴泉的實質用途只是美化街角,

但從這裡就可以發現法國人是把美學落實在生活中。

如果場景搬到臺灣……

呈銳角的街角出現鐵皮屋攤販,旁邊再圍一圈機車,好像一點也不意外…

不然,來個超級比一比好了! 位置是不是有點像?

這就算了,來看看這麼一處街角上有什麼精彩的裝飾吧!

最上方有修復過的巴黎市徵,以及老狗看不懂的碑文。

碑文兩旁有細緻的紋飾,下方還有2尊小型青銅塑像。

在壁龕的上方和四週一樣有細緻的泥塑裝飾。

壁龕兩旁是一對科林式柱。

- 右側

- 中央

- 左側

站在噴泉下方的水池外,向上看挺壯觀的。

可是老狗發現了不能說的秘密,

就是噴泉中的塑像好像很久沒洗澡了…

因為巴黎市區野鳥頗多,所以在聖米歇爾的右手、背後的一對翅膀上都已經白白一片…

下方的魔鬼右腿上也是白色一片…

好啦…老狗只是個觀光客,對於天然生成的現象,管那麼多幹麼…

會走到聖米歇爾噴泉來,其實是因為Carrefour。

在附近吃過午餐後,覺得應該買個飲料。

但在餐廳裡買飲料價格高了點,所以走個5分鐘,來到Carrefour的Ctiy store。

這裡的Ctiy store相當於臺灣的全聯和家樂福市區店,

小小一家店,但包括生鮮蔬菓之類的全都有,而工作人員只有幾位而已。

在Carrefour買了一瓶Zero,就用它和聖米歇爾噴泉的合影來做個本篇分享文的結束吧!

可是…有沒有發現老狗買的Zero挺大瓶的?

背包放個1.25L的飲料,背著四處跑,怪怪的吧?

原因是在Carrefour,1.25L的Zero竟然比0.5L的單瓶價格還要低,是不是很奇怪?

法國人的腦袋裡面裝的東西,應該和我們不太一樣…

老狗把文章後半段的市區景點做成Google map 上的路線圖來分享。

有興趣的可以看一看:

最後再回到巴黎市區,分享鐵塔和蒙馬特山丘。

請各位點一下下面的連結,文中會有搭登塔電梯的影片哦!

艾菲爾鐵塔(Tour Eiffel)、蒙馬特(Montmartre)、聖心堂(Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre),外掛拉法葉百貨 巴黎奧斯曼旗艦店(Galeries Lafayette Haussmann)、莎瑪麗丹百貨(La Samaritaine) — 引領流行的時尚與藝術之都 — 2023年冬季歐洲行旅 第九部