我想純就使用上來看手沖刀盤和義式刀盤;

我只有手沖,也希望同好用手沖或義式來測試這兩種刀盤!

我一直有個疑問,所謂適合手沖或義式的磨豆器,到底是機體關係大,還是刀盤;

剛好HELOR提供這樣的機會,排除機身的影響,可以單純來看不同刀盤的影響!

所謂適合,是指手沖或義式所要呈獻的風味,能得到強化(或減少不喜歡的味道);

但如果我們喜好的風味表現,並非主流取向;對我們而言,適合的可能是不一樣的!

一支好手摩,我認為必須是好用---好握、好磨、省力、效率高、殘粉少、清潔方便、耐用;

其次是拆卸、組裝方便,調校穩定(或說卸組裝不需要校正);

最後才是風味呈現(很多時候是可靠手法來修正的)!

我不喜歡做齊頭式的比較,這樣其實不公平的、是假平等,也不符實際運用的狀況;但兩者的條件也不能差太多,否則不容易比較

7/28

豆子:瓜地馬拉(胡那普) 一爆尾 (試試淺焙硬豆,7/21烘),16公克

手沖單品盤(退一圈半), 43圈

義式盤 (退一圈半), 57圈;(第一次用)

(覺得比手沖盤細,手沖後咖啡泥多;再試退1圈10格--->50圈,但無法跟手沖磨比較粗細)

8/1(因為之前變數大,所以再試一次)

豆子: 同上

手沖單品盤(退一圈半), 39圈;(變細,沖泡後,咖啡泥多)

義式盤 (退一圈10格), 43圈;(比手沖盤粗些)

圈數少很多,我不清楚為什麼?可能的原因:

A.豆子多放幾天

B.轉得慢

C.中間不斷的使用兩支磨,刀盤有殘粉

D.刻度可能有動過

8/1(兩支筒身全拆開、清潔)

豆子: 印尼 爪哇島 卡悠瑪斯 有機(一爆尾,7/21烘,厚度不錯,但雜味多)16克

手沖盤(退一圈9格):47圈

義式盤(退兩圈):49圈

想看看稍微粗點的結果,手沖盤還是比義式盤細

我是兩組刀盤用兩組機身,這樣才不用拆卸組裝,可立即比較;

雖然磨豆圈數前後差異頗大,但義式盤似乎多些;

磨感不同,義式盤似乎輾壓多些,齒細鈍(感覺),而手沖盤切削多些,齒粗利(感覺);

至於口感,由於條件不太一致,不好比較;但粗步,我似乎喜歡義式刀盤的口感多些;

比較圓潤,厚度比較好(這只是我個人偏好);

其實他們差異不會很大,我的味覺算靈敏;我想如果盲測,很多人大概分辨不出差異!

我會再試試!

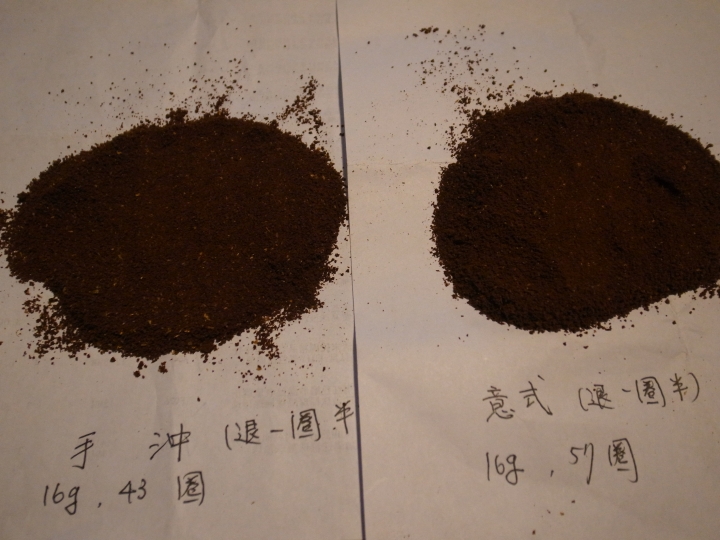

左邊單品手沖刀盤(不銹鋼,MIC),右邊義式刀盤(義大利製)

左:手沖單品盤(退一圈半), 43圈

右:義式盤 (退一圈半), 57圈;(第一次用)

我是這樣泡的,濾布

浸濕,5~10秒,直接高沖加滿,漏到完,再加滿;重複這樣動作,直到要的咖啡量,240~250克

手沖單品盤(退一圈半)

義式盤 (退一圈半),泥漿多

義式刀盤(退1圈10格)

這是我使用的傢俬