goldbingo wrote:

X左右 / Z前後:

這張圖,突然想到可以把它變成負片,黑變白、白變黑:

這圖讓我突然回想到之前[廿四、Room mode]中提到的這個影片:

goldbingo wrote:

轉換到二維,則會像像這影片(https://youtu.be/wvJAgrUBF4w),沙子會停留到較不震動的地方,形成紋路。

房間用牆壁吸收率0.1模擬的圖形,竟然跟沙子造出來的圖案有如此驚人的相似性!

這才想通了,room mode不是只有簡單的平行牆面反射,還會有其他各種想不到的各種角度,交叉疊合而成。不同的頻率,依據房間尺寸、形狀,若是反射夠強的話,就會產生一個肉眼看不到,像是沙盤一樣的獨特奇妙紋路,而且是三維空間的。

那麼這紋路跟喇叭所在位置,也就是擺位有關嗎?複習一下模擬所用的喇叭位置及空間,房間寬6米,深4米,高3米。這次我把干涉波紋一路畫到喇叭位置。

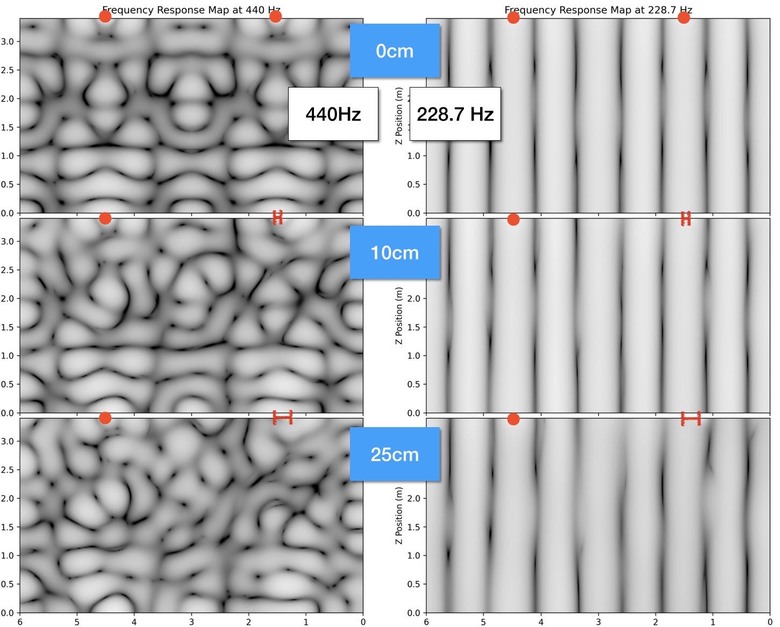

在高度反射(牆面吸收率只有0.1)的房間,把右喇叭右移試試。

對於440Hz,10cm開始稍有影響,到25cm可打亂原本規律性。但對於228.7Hz這種平行牆面的駐波,就算移了25cm,也難以撼動改變。

移動若達50cm,440Hz的紋路已經跟一開始完全不同了。而228.7Hz才有比較明顯的改變。

「room mode只跟房間有關、跟喇叭擺位無關?」

就定義上,這些干涉紋路,跟room mode並不等價。room mode定義上,指的是房間造成的頻率響應不平均問題,只考慮牆壁反射的因素。但是有喇叭發聲下,會影響能量分佈,更何況有兩個喇叭還會相互干擾。這幾個現象總和起來,就形成了這裡看到的紋路變化。只是room mode與干涉定義上要分清楚,別搞混就行。

兩者理論基礎上的共通點:「波長與相位」

440Hz半波長約38公分

228Hz半波長約65公分

兩個發出同樣聲音的音源,到聆聽位置的距離,差半波長的奇數倍,相位會相反,就會產生振幅相消,也就是梳狀濾波(comb filter)效應。想要藉由移位來改變某個位置特定頻率的響應,得有約略等級的位移,不論是聆聽位置或喇叭。

如下圖右邊是114Hz的room mode:

就算喇叭移了50公分,仍無法有效改變114Hz的駐波,因為其半波長長達1米以上。反之上圖右邊1760Hz半波長約10公分,干涉波紋加上room mode極為破碎複雜,已完全不知如何分析起了。

———— 感想 ————

從這房間響應模擬,學到了個觀念:「每個頻率都會產生類似room mode的紋路」。只是形狀、強度與常見幾種較強烈的幾個模式不一樣、難以用簡單數學表示及推算而已。而room mode還會跟發聲源交互影響,產生類似干涉的波紋。

藉由量測頻率響應,可以了解想要修正的頻率點在哪,就能約略知道得移動多少才會改變。但很可能移了後,另一個頻率點又不好了。量測能幫助觀測到變化,利於選擇有效的方式去處理它,少繞些路。