LennonShu wrote:

過200μm以下的篩子能力很差。...(恕刪)

請教L大, 這種機器能力方面的數據如何取得呢? 還是要搜尋怎樣的Key Word找尋資料, 感恩.

SC目前用的應是如下的設備(2015年未知), 如何證明這機種在200u以下是不行的. (雖然粒徑圖與雷射的相較之下, 直觀上覺得有些差異, 但還是希望能找到較正式的機台能力說明...)

https://www.instagram.com/p/Bv_QLRdFFls/

小虎999 wrote:

(恕刪)...不要被一張圖表限制了想像力。

想像也要有所依據呀. 如觀察日升星落...etc. : )

或許把 "細粉多寡" 的敘述更改為 (提供一固定阻力下)"粒徑分佈寬窄/特性" 會較中性些?

豆子烘焙色度->磨粉後色度->要求阻力下磨豆機粒徑分布->萃取溫度,流速...etc.

都會影響風味發展的發散或集中, 再加上個人喜好不同, 應也沒有絕對的好或不好.

不過, 若能依照一些目前公開的資訊, 思考如何朝向自己喜歡的味道邁進, 似乎也是蠻不錯的. : )

20190508:

https://www.home-barista.com/grinders/grinder-studies-by-socratic-coffee-t38826-60.html#p444496

"According to Randy Pope from Bunn, he states sieves work better for mid-large sizes (500um and up), and laser analysis works better in the espresso range. "

https://www.home-barista.com/grinders/grinder-studies-by-socratic-coffee-t38826-70.html#p445228

SC的說明

,不過一般還是說能不能滿足esp的要求。畢竟細磨出來的粉末多數是來做esp的。其他用途小弟真不知道有沒有常用標準。。

,不過一般還是說能不能滿足esp的要求。畢竟細磨出來的粉末多數是來做esp的。其他用途小弟真不知道有沒有常用標準。。

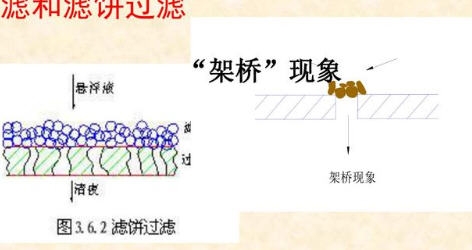

問題是粉碗的孔徑也是百微米級的啊(IMS粉碗250微米),如果真的能做esp,這粉不會從粉碗小孔中流出來麼... 小弟認為這麼細不太可能是esp的刻度

問題是粉碗的孔徑也是百微米級的啊(IMS粉碗250微米),如果真的能做esp,這粉不會從粉碗小孔中流出來麼... 小弟認為這麼細不太可能是esp的刻度